공유하기

[東亞 내셔널 어젠다委 제안]<22>노동시장

-

입력 2003년 2월 13일 17시 59분

글자크기 설정

| 주요 노사분규 지표 | |||

| 연도 | 발생건수 (건수) | 분규참가자수 (명) | 노동손실일수 (일) |

| 1996 | 85 | 79,495 | 892,987 |

| 1997 | 78 | 43,991 | 444,720 |

| 1998 | 129 | 146,065 | 1,452,096 |

| 1999 | 198 | 92,026 | 1,366,281 |

| 2000 | 250 | 177,969 | 1,893,563 |

| 2001 | 235 | 88,548 | 1,083,079 |

| 2002 | 322 | 93,859 | 1,580,404 |

| 노동손실일수=파업근로자수×파업일수 (자료:노동부) | |||

▽예종석=스위스 국제경영개발원(IMD) 등의 평가를 보면 노사관계에서 한국의 국제경쟁력은 하위권이다. 노사 갈등구조가 전혀 개선되지 않고 오히려 심화되고 있다는 지적도 많다.

▽김대일=노사관계는 임금협상을 둘러싼 ‘대립’과 생산을 위한 ‘협동’이라는 두 측면이 있다. 한국에서는 불행히도 ‘대립’만이 부각돼 왔다. 노사 모두 생산적인 협동을 할 이유가 없기도 했다. 이제까지 무리하게 노사가 대립할 때마다 정부가 개입해 단기적인 타협을 이끌었다. 즉 사회적인 후생 등을 희생해서라도 당장 대립하고 있는 노사 양측에는 득이 되는 타협점을 찾아주니까 협동보다 대립을 택하게 된다.

▽안주엽=많은 경우에 노사 당사자의 문제가 아니라 ‘노정’간의 갈등으로 나아가기 시작하면 노조는 선명성, 투쟁성을 강조하게 된다. 또 정부가 개입할 때는 언제 개입을 하는지, 어떻게 개입하는지에 대해 일관된 원칙이 있어야 한다. 노사 문제는 당사자들이 해결하는 것이 원칙이다. 또 어느 것이 불법인지, 불법에는 어떻게 대응하는지 등에 대해서도 일관성을 찾아보기 어려웠다.

▽예=‘무노동 무임금’에 대한 논란도 뜨겁다. 노조는 파업으로 인한 손해가 어떻게든 만회되기 때문에 파업을 장기화할 유인이 생긴다.

▽김=가장 원칙적으로는 정부가 무노동 무임금이라는 원칙조차 만들 필요가 없다. 해당 기업에서 노사가 합의해 파업 기간의 임금을 주기로 했으면 주고 안 주기로 했으면 안 주면 된다. 무리하게 파업 기간의 임금을 보전해주다가 비용 증가로 채산성이 떨어진다면 그렇게 안 하면 된다. 문제는 채산성이 떨어지는 데도 자꾸 정부가 개입해 시장에서 도태되지 않도록 해준다는 것이다.

▽예=한 설문에 따르면 주한 외국 기업의 80% 이상이 한국 노조가 너무 강성이라 투자를 망설이게 된다고 답했다.

▽이성용=노동시장의 또 다른 문제는 유연성이 없다는 것이다. 한국에는 무조건적으로 누구에게나 대우가 같아야 한다는 왜곡된 평등 개념이 많은 것 같다. 성과에 따른 차등은 불평등과는 다르다. 근로자 처우에 대한 규제가 너무 많다 보니 아예 한국에는 투자할 엄두를 못 내는 외국 기업도 많다.

▽김=근로자 입장에서 이직을 하는 것은 ‘근로자가 기업을 해고한 것’으로 볼 수 있다. 그렇다면 기업도 필요한 경우 근로자를 해고할 수 있는 권리가 있어야 한다.

▽안=다른 한편으로는 한국 노동시장이 매우 유연한 측면도 있다. 외환위기 이후 1년 동안 일자리를 잃은 사람이 약 10% 정도다. 유례 없이 유연한 노동시장이다. 경직적인 강성노조는 한국의 노조 대부분이 대기업 근로자이기 때문이다. 근로기준법의 기준을 안 지키는 중소기업도 상당히 많다. 오히려 정부가 개입해야 하는 부분은 이런 점이어야 한다. 대기업 노조와 대기업 경영자가 목소리를 높이는 사이 비정규직, 외국인 근로자, 중소기업 경영자들의 이해는 대변되지 않고 침해당한다.

▽예=한국 노조의 강성 이미지가 외국에 심어지면서 국가 전체에 미치는 불이익도 크다.

▽이=투자가치를 결정할 때 실물이 있는 자산가치뿐 아니라 무형의 자산도 가치평가를 한다. 한국의 강성노조 이미지는 무형의 가치를 많이 갉아먹는다. 한국 기업을 외국 기업에 매각하는 협상을 할 때도, 강성노조의 존재를 꼬투리 삼아 가격을 낮추려 하기도 한다. 협력적으로 바뀌어가고 있는 노사관계의 사례를 대외적으로 알리기 위해 노력할 필요도 있다. 또 외국 기업들은 한국의 복잡한 노동법을 잘 알기 어렵다. 외국인 직접투자를 관장하는 부서에서는 영어에 능통한 노동법과 노동정책 실무 전문가들이 외국 기업에 상담해주는 시스템 등도 필요하다.

▽예=‘생산적 노사관계’가 실패한 이유는 정치적인 구호로만 이야기 됐을 뿐 여건은 전혀 조성되지 않았다는 점이었다.

▽김=참여와 협력을 하려면 노사가 공동 운명체라는 인식이 있어야 한다. 이제까지 정부 개입 때문에 노조측은 ‘버티면 남는다’는 경험칙을 터득했고, 사측도 ‘버텨도 안 망한다’는 생각을 갖게 됐다. 파국적인 노사관계로 인한 손실은 해당 기업의 ‘노’와 ‘사’가 부담해야 하는데 소비자와 납세자가 부담해 온 셈이다. 노사 문제에도 시장 규율이 작동해야 한다.

▽안=정부는 파업이 시작된 후에 개입하는 사후적 역할이 아니라, 극한적인 노사 대립을 예방할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

정리=김승진 기자 sarafina@donga.com

▼노사정위 5년 절반의 성공▼

노사정위원회는 한국이 외환위기 직후인 98년 초 출범한 뒤 5년간 ‘절반의 성공’을 거뒀다는 평가를 받고 있다. 98년 2월 ‘경제위기 극복을 위한 사회협약’의 대타협을 이끌어낸 것을 시작으로 교원노조 결성 및 노동조합 정치활동 보장 등 많은 사회적 합의를 이끌어냈다.

하지만 국난이 진정된 2000년 말 이후 노사정위원회의 정체성은 흔들리기 시작했다. 이해관계가 서로 다른 각 주체가 본격적으로 자기 목소리만 내기 시작한 것. 결국 노사정위는 지난해 공무원노조 허용 방안과 주5일 근무제 합의 도출에 실패했다. 노동계의 한 축인 민주노총이 99년 2월 탈퇴하면서 노사정위의 위상이 약화됐다.

만장일치로 합의해야 하는 시스템 때문에 세부적인 문구까지 따지는 데 너무나 많은 시간과 노력을 소모한다는 비판도 제기됐다. 전문가들은 노사정위는 큰 원칙만 합의하고 세부적인 시행방안과 법개정은 정부에 맡겨야 하며 개별 기업의 이슈는 기업이 알아서 할 일이므로 노사정위가 개입해서는 안 된다고 지적했다. 즉 노사정위는 모든 기업에 영향을 미치는 이슈를 다뤄야 한다는 의견이다.

노사정위가 애초의 취지대로 기업 전체, 근로자 전체, 공익을 대표하고 있는지에 대한 지적도 있다. 노동조합은 대기업의 근로자만을 대표해 중소기업 근로자, 실업자, 미취업자, 비정규직 근로자, 외국인근로자 등의 이해는 대변하지 못한다. 사측도 마찬가지. 경영자 대표는 대기업의 경영자만 참여하고 있어 중소기업 경영자들의 목소리는 묻혀버린다. 그러다 보니 협상 당사자들의 이익은 보호되는 반면 협상에서 배제된 사람들의 이익이 침해되는 사례가 생기는 것. 또 공익을 대변해야 하는 ‘정’측도 노사 중 한쪽 편을 드는 사람이 참여한 경우가 많아 실제로 합리적이거나 중립적인 ‘공익’을 찾아볼 수 없었다는 점도 문제로 지적되고 있다.

이강운 기자 kwoon90@donga.com

이진 기자 leej@donga.com

▼외국인 근로자에도 '人權햇살'을 34만명▼

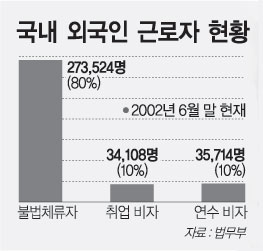

지난해 6월 말 현재 국내 외국인근로자 수는 34만여명. 이 가운데 취업비자와 연수비자를 가진 합법적 근로자 수는 20%도 채 안 된다. 나머지 80%에 해당하는 27만여명은 불법으로 머물고 있는 외국인근로자.

외국인근로자 5명 중 4명은 불법근로자이지만 한국 중소기업의 인력 현실을 볼 때 그들을 쉽게 쫓아버릴 수도 없다. 3D 직종으로 분류되는 중소기업에 일꾼이 턱없이 부족하기 때문. 지난해 12월 중소기업청이 전국 306개 중소기업을 대상으로 실시한 조사에서 올해 가장 중점적으로 추진해야 할 정책목표로 ‘인력난 해소’를 꼽을 정도다.

사정이 이렇다보니 중소기업 운영자들은 불법근로자라도 ‘환영’한다. 경기 안산시 시화공단에서 자동차부품공장을 운영하는 K사장은 “외국인근로자가 일하러 오면 이전 근무처를 물어보지 않는다”며 “불법이든 합법이든 한 사람이라도 더 고용해 생산라인을 돌리는 게 급선무”라고 밝혔다.

반면 정부는 불법외국인근로자를 근절하기 위해 칼을 빼들었다. 지난해 3∼5월 불법체류자 신고를 받았다. 그때 스스로 신고한 25만6000여명의 외국인근로자에게는 합법적 신분을 줬다. 대신 올 3월 말까지 출국해야 하는 조건을 내걸었다.

‘일시에 외국인근로자가 떠나면 중소기업에 인력대란이 온다’는 우려가 깊어지자 정부는 국내 체류기간이 3년 미만인 10만7000여명의 출국을 1년 연장시켰다. 그러나 여전히 14만9000여명은 2개월 후면 한국을 떠나야 한다.

불법외국인근로자가 모두 예정대로 떠날지는 미지수. 그러나 다시 불법체류자로 남을 것이라는 의견이 지배적이다. 다시 불법이란 신분으로 돌아가면 외국인근로자의 인권이 침해받을 것은 불을 보듯 뻔한 일.

2000년 한해 동안 32만명으로 추산되는 불법체류 외국인근로자 가운데 근로복지공단에 접수된 재해자 수는 680명뿐이다. 합법적 신분인 외국인 산업연수생 2만9000여명 가운데 재해자가 520명인 점을 감안하면 불법체류 외국인근로자는 사고가 나더라도 산재신고를 거의 하지 않는 셈이다.전문가들은 만성적인 인력부족에 시달리는 중소기업, 끝까지 한국에 남아 일하려는 외국인근로자들, 불법외국인근로자를 강제 출국시키려는 정부, 3가지 입장을 아우르는 새로운 돌파구가 필요하다고 지적했다.

박형준 기자 lovesong@donga.com

▼전문가 좌담 참석자▼

이성용 베인앤컴퍼니 대표

예종석 한양대 경영학과 교수

안주엽 한국노동연구원 동향분석실장

김대일 서울대 경제학부 교수

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

4

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

5

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

6

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

7

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

강원래 아내 김송, 온몸 문신 공개…“아들 글씨도 있어요”

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

4

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

5

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

6

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

7

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

강원래 아내 김송, 온몸 문신 공개…“아들 글씨도 있어요”

-

10

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[東亞 내셔널 어젠다委 제안]기업 규제](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0