공유하기

요부조자? 인상채득? 개피? 계리?

- 동아일보

-

입력 2014년 4월 11일 03시 00분

글자크기 설정

[말이 세상을 바꿉니다]<4>알 권리 막는 공공언어

우리나라 법 맞나

현행 보험업법 11조의3은 보험회사의 의무를 이렇게 규정하고 있다. 여기서 ‘계리(計理)’는 ‘회계 처리’를 뜻하는 일본식 한자어다. 일반인에게는 어렵고 낯선 표현이다.

새누리당 김학용 의원은 지난해 5월 보험업법 등 8개 법안에서 ‘계리’라는 표현을 ‘회계처리’로 수정하는 내용의 개정안을 동시에 발의했다. 그는 일본식 한자어가 아직 법률에 남아있는 것이 부적절하다고 보고 이 단어가 들어있는 법률을 모두 찾아달라고 법제처에 의뢰했다. 이렇게 발의된 법안 가운데 국가재정법과 수산업법은 고쳐졌다. 하지만 보험업법, 국민연금법 등 6개 법안은 여전히 상임위에 계류 중이다.

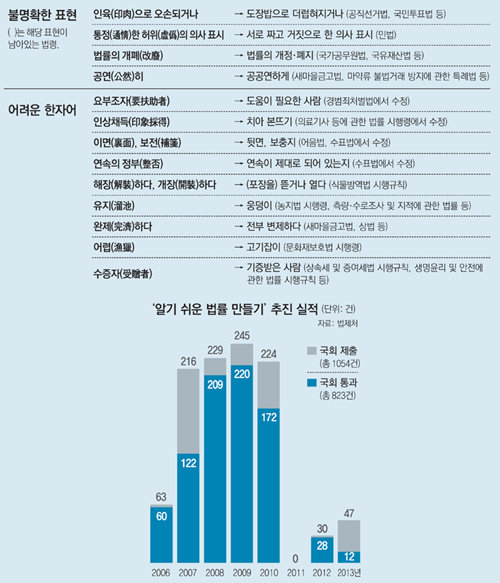

‘계리’뿐 아니라 ‘개피(開披)’ ‘사위(詐僞)’ ‘해태(懈怠)’는 불과 몇 년 전만 해도 우리나라 법률 조문에서 흔히 발견할 수 있었던 표현이다. ‘개피’는 ‘껍질을 벗기다’, ‘사위’는 ‘거짓으로’, ‘해태’는 ‘게을리 해서’ 등으로 고쳐졌지만 여전히 어려운 한자어나 일본식 어투가 남아 있는 법률이 많다.

법인세법 시행령은 아직도 ‘젖소’를 ‘유우(乳牛)’로 적고 있다. 농어촌정비법에서 ‘우물’은 ‘관정(管井)’, 농지법 시행령에서 ‘웅덩이’는 ‘유지(溜池)’다. 고쳐지지 않은 일본식 한자어도 수두룩하다. 애로(隘路), 군속(軍屬) 등은 일본에서 건너온 표현이다. 이 밖에 자(資)하다(협조하다), 필(畢)하다(마치다), 경(輕)하다(가볍다), 승(乘)하다(곱하다) 등 한자어에 ‘하다’만 붙인 일본어식 표현이 그대로 남아 있는 법률도 많다.

불명확한 표현도 일반인이 법률을 쉽게 이해하는 데 걸림돌이 되고 있다. 공직선거법 179조에는 ‘인육으로 오손되거나 훼손된 투표용지’라는 표현이 나온다. 여기서 인육(印肉)이란 ‘도장밥’을 의미한다. 마약류 불법거래방지 특례법 10조에도 ‘마약류의 남용을 공연히 선동하거나 권유한 자’라는 표현이 나온다. 여기서 ‘공연히’는 ‘거리낌 없이’라는 뜻인데도 ‘괜히’나 ‘까닭 없이’로 잘못 받아들여지기도 한다.

○ 일본 법제 토대 위에 서구법 접목

이같이 어려운 법률 조문이 계속 고쳐지지 않고 남아있는 이유는 무엇일까. 김 의원이 제출한 법안이 1년 남짓 되는 기간 동안 상임위에 묶여 있었던 것은 이 법안이 여야가 첨예하게 부딪힌 쟁점 법안이어서가 아니다. 오히려 비쟁점 법안이어서 처리 순서가 한참 뒤로 밀린 탓이다. 회기마다 많게는 수백 건의 제정·개정안을 검토하는 상임위에서 여야가 정치적으로 우선순위를 두는 법안은 협상을 통해 어떻게든 결론을 짓는다. 하지만 여야 모두가 공감하면서도 정치적 이익이 크지 않은 법안은 방치되는 경우가 많다.

광복 이후 일본식 법령과 제도를 차용하면서 한자어나 표현방식을 그대로 옮겨온 사례가 너무 많아 이를 일괄적으로 고치기도 어렵다는 분석이 나온다. 여기에 미국 독일 등 서양식 법령 체계가 접목되면서 서양식 법률용어를 무분별하게 받아들인 경우도 많다. ‘스냅(똑딱단추)’ ‘레자(인조가죽)’ ‘커버드본드(이중상환청구권부 채권)’ 등 외국어 표현을 그대로 법 조문에 올리기도 했다. 이런 단어는 많게는 수십, 수백 개의 법안에 흩어져 있다. 사소한 구문 하나를 수정하기 위해선 일일이 소관 상임위와 본회의에서 개정 절차를 밟아야 해 빠른 개정은 쉽지 않다. 애초부터 법률용어를 순화하고 거르는 데 관심을 기울이지 않은 입법부에 일차적인 책임이 있다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다.

○ 언어정책 총괄 국가기구 없어

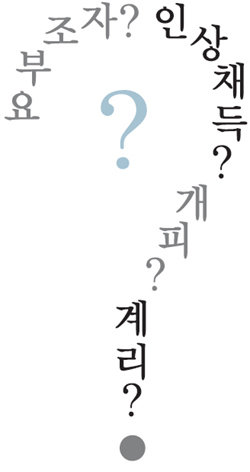

주요 선진국처럼 언어정책을 총괄하는 국가기구가 없다는 점도 문제로 지적된다. 법제처는 2006∼2010년 ‘알기 쉬운 법령 만들기’ 계획을 진행해 5년간 982건의 법률과 1200여 건의 하위법령을 정비했다. 이후에도 2015년까지 법령 3000여 건에 대한 정비를 추진 중이지만 독자적인 개정안 발의 권한은 없다. 이미 만들어진 법안에 대해 각 부처에 수정 권고만 할 수 있어 법률 개정이 더디다는 지적이 제기된다.

국회 입법 과정에서도 ‘쉬운 법률’을 만들기 위한 거름망이 필요하다는 주장이 나온다. 국회의원의 법률 제정·개정안 발의는 국회사무처 법제실의 도움을 받고 있다. 법제실은 2010년부터 법률안과 법률용어의 표준화 기준을 만들어 운용 중이지만 ‘쉬운 법률’ 정책을 펼치기 위해 적극적인 연구나 감시활동을 하는 인력은 부족한 실정이다.

이건범 한글문화연대 대표는 “쉬운 언어는 시민 개개인에게 알 권리라는 인권의 문제이자 사회 전체적으로는 시민을 하나의 공동체로 묶어주는 장치”라며 “국회가 입법 과정부터 ‘쉬운 법률’에 관심을 갖고 시민사회와 협력할 필요가 있다”고 강조했다.

최창봉 기자 ceric@donga.com

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

5

“더 울어봐야 한다”…이동국 아들, 아빠의 ‘독한 말’에도 끄덕끄덕

-

6

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

7

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

8

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

9

李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”

-

10

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

6

① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

5

“더 울어봐야 한다”…이동국 아들, 아빠의 ‘독한 말’에도 끄덕끄덕

-

6

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

7

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

8

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

9

李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”

-

10

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

6

① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0