공유하기

대만 침공 준비하는 중국, ‘금 사재기’ 나섰다

- 주간동아

-

입력 2024년 5월 12일 09시 41분

글자크기 설정

우크라이나 전쟁 교훈 삼아 서방 제재 대비… 식량 자급자족에도 박차

금은 그동안 가장 중요한 안전자산이라는 말을 들어왔다. 무엇보다 실물로 존재하기 때문에 하루아침에 휴지 조각이 될 위험이 없다. 인플레이션·디플레이션 두 상황 모두에서 재산을 보호할 수 있는 수단이기도 하다. 전쟁이 벌어지면 언제든 현금화할 수 있고 해킹당할 위험도 없다. 글로벌 리스크가 발생할 때마다 금 수요가 급증해온 이유다. 금을 얼마나 많이 보유하고 있느냐가 국력의 가늠쇠가 될 정도다.

상승세 이어가는 금값

시장에서는 달러화 가치 상승과 함께 금값도 올라가는 이례적 현상이 나타나고 있다. 중국 등 각국 중앙은행이 금을 대거 매입하고 있기 때문이다. 금은 통상적으로 달러로 거래되는 만큼 달러화가 강세를 보이면 금값은 떨어지고, 반대로 달러화가 약세를 보이면 금값은 올라간다. 이들 중앙은행이 지난해 매입한 금량은 1037t으로, 2년 전(1082t)에 이어 사상 두 번째로 많았다. 실제로 지난해 이후 상위 5개국 중앙은행의 금 매수가 전체의 87.5%를 차지할 정도다. 상위 5개국은 중국, 튀르키예, 폴란드, 러시아, 인도다.

금을 가장 많이 매입하는 곳은 중국 중앙은행이다. 미국 블룸버그는 금값이 트로이온스당 2400달러를 넘어 사상 최고치를 보이는 데는 세계 최대 금 생산국이자 소비국인 중국이 큰 역할을 하고 있다고 분석했다. 현재 중국은 미국 국채를 내다 팔고 금을 대거 사들이고 있다. 중국은 세계 최대 금 채굴국이자 수입국이다. 세계금협회(WGC)에 따르면 각국 중앙은행은 지난해 금을 총 1037t 사들였는데, 이 중 225t을 중국 인민은행이 매입한 것으로 나타났다. 전체 매입량의 21.6%에 달하는 규모다. 중국 정부가 통계를 공개한 1977년 이후 최고치다. 중국 인민은행은 3월 기준 17개월 연속 금을 대거 매입하고 있다. 중국은 적어도 매달 10억 달러(약 1조3600억 원)를 금 매입에 쓰는 것으로 추정된다.

중국의 금 보유량은 2022년 10월 말 6264만 트로이온스(약 1948t)였지만 올해 3월 7274만 트로이온스(약 2262t)로 늘었다. 중국 인민은행이 밝힌 3월 기준 전체 외화보유액(3조 2450억 달러·약 4426조1800억 원)에서 금의 비중도 2022년 10월 3.2%에서 3월 4.96%로 커졌다. 전문가들은 중국이 자체적으로도 금을 생산하고 있는 만큼 실제 금 보유량은 더 많을 것으로 추정한다.

中, 美 국채 팔고 금 샀다

실제로 중국은 꾸준히 금을 매입하면서 미국 국채를 팔고 있다. 미국 재무부에 따르면 2월 말 기준 중국 인민은행이 보유한 미국 국채는 전월 대비 227억 달러(약 30조9000억 원) 감소한 7750억 달러(약 1050조1000억 원)다. 중국 인민은행은 1월에도 미국 국채 보유 규모를 186억 달러(약 25조3700억 원) 줄인 바 있다. 중국 인민은행은 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 24일 이후 미국 국채를 내다 팔며 보유량을 줄여왔는데, 지금까지 25%를 축소했다. 중국은 2019년 5월까지만 해도 미국 국채 보유액이 1조1100억 달러(약 1515조 원)에 달해 전 세계에서 미국 국채를 가장 많이 보유한 국가였다.

중국이 자국 통화를 기축통화로 만들고자 달러화 의존도룰 줄이고 위안화의 국제화를 적극 추진해왔다는 점에도 주목할 필요가 있다. 중국 신용평가사 둥팡진청의 왕칭 이코노미스트는 “미국 국채의 수익률 변동성이 커지는 상황에서 중국 인민은행은 계속해서 금 보유를 늘리고 있고, 이는 국가 자산 가치를 유지하는 데 도움이 된다”고 말했다. 이어서 그는 “위안화의 세계화를 위해 인민은행은 앞으로도 금 보유량을 계속 늘릴 것”이라고 내다봤다. 중국이 금 사재기에 상당한 명분을 갖고 있다는 점은 부인할 수 없다.

조너선 에얄 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 부소장은 “중국의 금 사재기는 대만 침공 계획과 관련 있다”며 “중국이 러시아의 우크라이나 침공에서 얻은 교훈이라고 볼 수 있다”고 지적했다. 실제로 중국의 금 매입은 2022년 10월부터 시작됐고, 금값이 고공행진을 해도 계속되고 있다. 에얄 부소장은 “중국의 금 매입 시기와 지속성이 러시아-우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈의 일부라는 데 의심의 여지가 없다”면서 “베이징 지도부는 미국과 대결에 대비하고 있다”고 강조했다.

중국은 식량 자급자족 정책도 적극 추진하고 있다. 세계 최대 곡물 수입국인 중국은 최근 미국산과 호주산 밀 수입을 대거 취소했다. 미국 농무부는 3월 중국이 밀 50만4000t 주문을 취소했다고 밝혔다. 이는 2022년 미국의 대중(對中) 밀 수출량의 절반에 달하며, 1999년 이후 가장 큰 규모의 취소 사례다. 호주의 대중 밀 수출도 100만t 규모가 취소되거나 연기됐다. 국제 식량 전문가들은 중국 정부가 미국 등 서방과 긴장 관계를 고려해 식량 안보 정책을 강화한 여파라고 보고 있다.

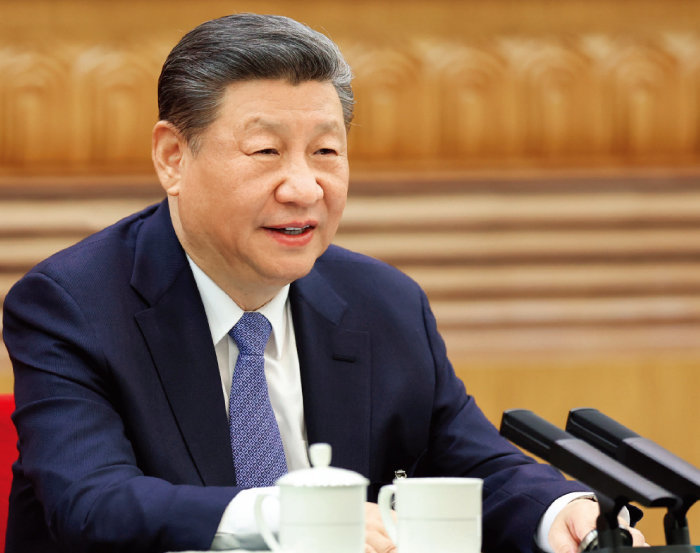

중국 정부는 6월부터 국내 곡물 생산 강화와 수입 다변화를 위해 ‘식량안전 보장법’을 시행할 예정이다. 동물 사료로 사용되는 옥수수나 기타 곡물 수입을 억제하고, 더 나아가 밀과 쌀을 자급자족하는 것을 궁극적 목표로 하고 있다. 리 슈엘리안 일본 마루베니연구소 선임연구원은 “곡물 수입을 억제하려는 중국의 움직임이 중장기적으로 지속될 가능성이 크다”고 지적했다. 에얄 부소장은 “시진핑 중국 국가주석이 자급자족 캠페인을 벌여왔는데, 이는 미국과 몇 달이 아닌, 수년 장기간 대결에서 견뎌내겠다는 의지”라고 분석했다.

중국 정부는 지난해부터 지방정부를 관장하는 성장과 당서기를 대상으로 경지 보호 및 식량 생산 실적 평가 책임제까지 도입해 자급자족을 독려하고 있다. 식량 자급자족 정책의 숨은 의도는 미국 등 서방 제재 조치에 대한 대비다. 중국이 대만을 침공할 경우 서방 주도로 식량 공급 차단 같은 제재가 내려질 수 있다고 판단한 것이다. 금 사재기와 식량 자급자족 정책에 적극 나서고 있는 중국의 속셈을 국제사회가 간과해서는 안 된다.

[이 기사는 주간동아 1439호에 실렸습니다]

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

유흥주점 접대, 내연녀 오피스텔 관리비…LH직원이 받은 뇌물들

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

8

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

9

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

10

[단독]“尹 은혜 갚으라며 국힘 입당 지시” 신천지 前간부 진술

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

유흥주점 접대, 내연녀 오피스텔 관리비…LH직원이 받은 뇌물들

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

8

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

9

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

10

[단독]“尹 은혜 갚으라며 국힘 입당 지시” 신천지 前간부 진술

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0