공유하기

이민학생 위한 ‘학교내 학교’… 미국은 실험中

-

입력 2009년 3월 16일 02시 52분

글자크기 설정

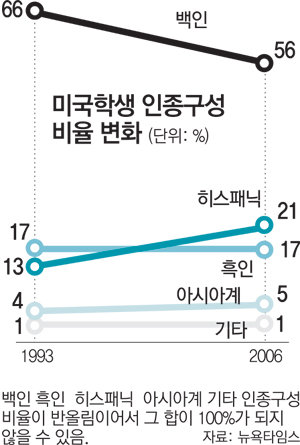

공립교생 10% 영어구사 미숙… 10년새 60% 늘어

“단기간 학습효과 있지만 신종 차별정책” 논란도

미국 버지니아 주 힐턴고교는 ‘현대판 언어의 바벨탑’이다. 아프리카에서 남미까지 32개국에서 온 다양한 인종의 학생들이 사용하는 언어만 무려 25개.

백인이 대다수인 일반 미국인 학생과 영어가 서툰 이민 학생 모두가 불만을 호소하는 교실 현장. 세계에서 이민자가 몰려들면서 미 교육계가 직면한 새로운 도전이다.

뉴욕타임스는 밀착취재를 거쳐 15일 ‘미 교육 변화의 실험실’로 떠오른 힐턴고교를 집중 조명했다.

교사들은 영어로 수업 내용을 더 자세하게 설명하고 더 많은 시각 자료를 쓴다. 각종 게임이나 그래픽을 통해 암기를 도와주는 방식을 자주 활용한다. 숙제도 적고 열심히 노력하는 자세를 인정받으면 시험 결과가 나빠도 낙제점을 면할 수 있다.

영어교육 프로그램을 총괄하는 기네트 케인 교사는 “이민 학생 대다수가 추수감사절이나 청교도 같은 미국 역사의 기본 개념조차 모른다”며 분리수업의 필요성을 설명했다.

미국 내에서 영어에 능숙하지 못해 따로 공부하는 학생은 510만 명으로 전체 공립학교 등록생의 10%에 이른다. 1995년부터 2005년까지 10년간 60%가 늘어났다.

이렇다 보니 힐턴고교와 비슷한 분리수업을 택하는 학교가 많아지는 추세다.

전문가들은 매끄러운 대화에 2년, 에세이를 쓰고 과학현상을 이해할 정도까지는 5∼7년간의 집중적인 영어교육이 필요하다고 보고 있다. 장시간 분리수업을 받은 학생들은 이후 원래의 교실로 돌아가도 친구들과 쉽게 섞이지 못한다.

과테말라에서 온 아말리아 레이문도 양(19)은 “영어를 가르쳐 주는 것은 고맙지만 고립되면서 뒤처지고 있다는 느낌도 받는다”고 말했다.

상호 이해 부족은 “멍청하다”거나 “인종주의자”라는 원색적인 비난으로 이어진다. 식당에서는 몸싸움이 벌어지고, “너희 나라로 돌아가라”라는 모욕에 맞서 이민 학생들이 미국 국기를 찢어버린 일도 있었다. 힐턴고교 내에서도 “학생들이 초기에 힘들더라도 직접 부닥치면서 배우도록 해야 한다”는 목소리가 나온다.

전통적으로 백인 거주지였던 교외지역에 이민자가 대거 유입되고 교육예산 지출이 늘어나자 기존 주민들이 반발하기도 한다. 힐턴고교가 속한 프린스윌리엄스 카운티의 경우 1980년 이후 히스패닉 인구 비율이 2%에서 19%로 급증했다.

백인 거주자들을 중심으로 “우리가 낸 세금이 영어에 익숙지 못한 이민자 자녀들을 위한 추가 프로그램 예산으로 빠져나가고 있다”는 불만도 나온다. 일부 학부모는 교육의 질이 떨어진다고 우려한다.

영어에 익숙지 못한 이민자 자녀가 급증하면서 미국이 여러 인종과 문화가 녹아드는 ‘멜팅 포트(melting pot)’가 아니라 미국의 다문화에 새로운 도전의 압력을 가하는 ‘압력솥(pressure cooker)’이 되고 있다고 뉴욕타임스는 분석했다.

이정은 기자 lightee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개