공유하기

“800조원 시장 잡아라”…국내 은행권 ‘중국 부실채권’ 투자

-

입력 2006년 8월 10일 03시 03분

글자크기 설정

최근에는 국내 금융회사와 기업들이 중국의 부실채권 시장에 눈을 돌리고 있다. 외환위기 이후의 경험을 통한 ‘학습효과’로 부실채권 처리 문제에 대한 한국의 노하우는 세계적 수준으로 올라섰다는 평가를 받는다.

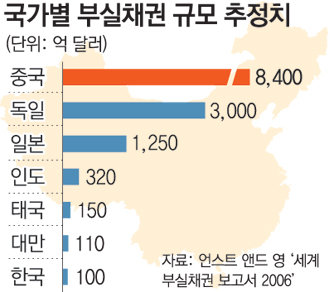

미국의 회계법인 언스트 앤드 영에 따르면 현재 중국의 금융회사들이 안고 있는 부실채권은 총 8400억 달러(약 800조 원)에 이르는 것으로 추산된다. 이는 한국의 지난해 국내총생산(GDP·약 7900억 달러)을 넘는 규모다.

이미 지난해부터 중국 부실채권 시장에 진출한 현대증권 등 제2금융권에 이어 시중은행들이 발 벗고 나서기 시작했다.

하나은행 관계자는 9일 “채권 전문가들을 영입해 두 달 전부터 중국을 오가며 투자처를 물색하고 있다”고 말했다. 국내 은행권이 중국 부실채권에 투자하는 것은 하나은행이 처음이다.

한국자산관리공사(캠코)는 이를 올 하반기 중점 사업으로 잡았다.

김우석 캠코 사장은 “은행권과 컨소시엄을 구성해 올해 안에 ‘파일럿 프로젝트(시범 사업)’ 형식으로 투자에 나서겠다”고 말했다. 외환위기 이후 수년간 쌓은 부실채권 처리 노하우를 해외에서 펼쳐 보겠다는 의지다.

투자 대상으로서 부실채권은 어느 나라에서나 매력적이다. 부실채권을 사들여 엄청난 이익을 챙긴 선진국 투자은행은 많다.

하지만 국내 금융회사가 유독 중국에 눈독을 들이는 데는 다른 이유도 있다.

금융감독원 등에 따르면 외환위기 직후 10%를 웃돌았던 국내 은행들의 부실여신 비중은 현재 1∼2% 수준으로 낮아졌다. 외국계 투자은행들은 “한국에서 이제 부실채권은 씨가 말랐다”는 말도 한다.

위험도 있다. 한 시중은행의 임원은 “이 투자는 기본적으로 ‘고위험, 고수익인데 중국은 기업이나 채권에 대한 정보가 극도로 차단돼 있어 투자에 적합하지 않다”고 말했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0