공유하기

아시아, R&D허브로 떠오른다

-

입력 2005년 6월 10일 03시 08분

글자크기 설정

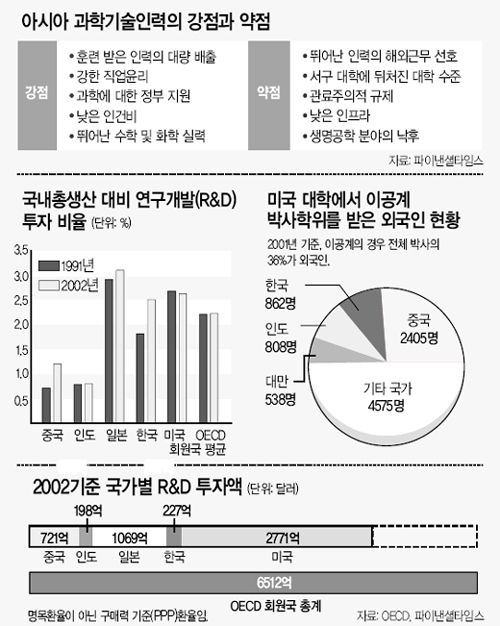

저임금을 무기로 그동안 ‘세계의 생산기지’ 역할을 해 왔던 아시아가 이제는 ‘연구개발(R&D)의 허브’로 떠오르고 있다고 영국의 일간 파이낸셜타임스(FT)가 9일 보도했다.

과학정보 제공회사인 톰슨ISI에 따르면 중국은 1994년까지만 해도 인용빈도수가 높아 ‘영향력이 큰(High Impact)’ 논문으로 분류된 것이 21건에 불과했으나 2003년에는 223건으로 급증했다. 국제적인 과학저널에 발표된 논문 전체에서 차지하는 비중도 1981년 0.4%에서 2003년에는 5.1%로 상승했다.

인도는 수준 높은 연구 인력과 영어 구사능력을 무기로 글로벌기업들의 R&D센터를 대거 유치하는 데 성공했다.

이처럼 아시아가 기술 허브로 뜨는 것은 무엇보다 양질의 이공계 인력이 대량으로 배출되고 있기 때문. 여기에 아시아 학생들이 전통적으로 수학과 화학 등에 강세를 보여 온 점도 크게 기여했다.

둘째는 가격경쟁력. 예를 들어 신약(新藥) 개발 과정에서 필요한 임상실험 전(前) 단계의 독성실험을 3개월 동안 하는 데 들어가는 비용이 미국은 평균 85만 달러(약 8억5000만 원)인 반면 인도는 10만 달러에 불과하다. 이는 인도의 연구 인력 인건비가 미국의 4분의 1에 지나지 않기 때문이다.

그러나 약점이 없는 것은 아니다. 우선 대학의 전반적인 수준이 서구에 비해 떨어진다는 점. 이에 따라 해외유학파에 대한 의존도가 높은 편이다. 독창적인 연구가 부족한 점도 한계로 지적된다. 한국처럼 상대적으로 앞선 국가에서도 아직 독창적인 연구의 성공 스토리는 많지 않다.

또 전자공학, 컴퓨터, 화학 분야 등에서는 앞섰지만 차세대 유망산업인 생명공학 분야에서는 여전히 서구에 뒤처져 있다. 서구 국가가 생명윤리 논란 때문에 본격적인 연구에 나서지 못하고 있는 줄기세포 연구 등 몇 개 분야를 제외하면 생명공학 분야에서 서구와의 기술 격차가 크다는 것이 FT의 분석이다.

이와 함께 위험을 감수하는 문화와 이를 뒷받침하는 벤처캐피털이 활성화되지 못한 것도 과학기술 분야에서 혁신적인 연구 성과를 낳지 못하고 있는 이유로 지적됐다.

|

공종식 기자 kong@donga.com

트렌드뉴스

-

1

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

2

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

3

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

4

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

5

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

6

버스서 韓 여학생 성희롱하고 불법 촬영…인니 남성 논란

-

7

‘신격호 장녀’ 신영자 롯데재단 의장 별세…향년 85세

-

8

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

9

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

10

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

트렌드뉴스

-

1

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

2

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

3

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

4

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

5

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

6

버스서 韓 여학생 성희롱하고 불법 촬영…인니 남성 논란

-

7

‘신격호 장녀’ 신영자 롯데재단 의장 별세…향년 85세

-

8

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

9

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

10

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0