공유하기

소규모 기업 10곳 중 6곳 ‘문닫을 판’

-

입력 2007년 3월 9일 03시 00분

글자크기 설정

“떡볶이 장사를 하는 이모(44·여) 씨의 한 달 수입은 140만 원 선. 한 달 가계지출액은 160만 원이 넘는다. 이 씨는 ‘매달 빚이 쌓이는 소리가 들린다’며 한숨짓는다.”

경기 부진으로 기업과 가계의 하위계층이 현상 유지조차 힘들어하는 것으로 나타났다.

이는 금융감독원이 한국상장사협의회와 통계청 자료를 토대로 만든 ‘기업 및 가계 부문의 건전성’ 자료를 분석한 결과다.

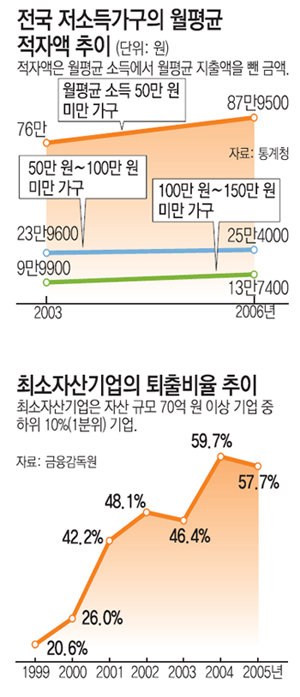

○ 유통망 부실이 가장 큰 원인

금감원의 건전성 자료에 따르면 2005년에 자산 규모가 70억 원 이상인 외부 감사 대상 기업(1만1772개) 가운데 하위 10%에 속하는 1분위 기업 10곳 중 6곳이 부도 또는 영업 부진 등으로 외부 감사 대상에서 제외됐다.

2000년에 퇴출된 기업 비중이 전체의 26.0% 선이었다는 점을 감안하면 자산 규모가 작은 기업이 살아남기가 매우 힘들어진 것으로 볼 수 있다.

금감원 관계자는 “소규모 기업이 성장하기가 힘들어지고 있다는 뜻”이라고 풀이했다.

반면 자산 상위 10%에 속하는 10분위 기업 가운데 2005년에 영업 부진 등으로 자산이 줄어든 기업 비중은 9.6%에 그쳤다. 2000년에는 자산 감소 기업 비중이 12.0%였다. 대기업의 영업 환경이 오히려 개선된 것으로 볼 수 있다.

양현봉 산업연구원 연구위원은 “소규모 기업으로선 기술력이 있어도 유통망이 부실해 매출을 늘리기 힘든 상황”이라고 지적했다.

○ 적자에 허덕이는 가계

저소득 가구는 적자의 늪에서 헤어나지 못하고 있다.

통계청에 따르면 월평균 소득이 100만 원∼150만 원 미만인 가구는 지난해 매달 평균 13만7400원의 적자를 봤다고 한다. 이는 2003년 월평균 적자액(9만9900원)보다 3만7500원 많아진 것이다. 지난해 월평균 소득이 50만 원∼100만 원 미만인 가구의 월간 적자 규모는 25만 원이 넘었다.

매달 600만 원 이상 버는 고소득 가구가 월평균 289만 원 안팎의 흑자를 보이는 것과는 대조적이다.

저소득 가구가 만성 적자를 나타내는 것은 부채가 총금융자산에 맞먹을 정도로 많기 때문이다. 급여 중 상당액을 빚 갚는 데 충당하다 보니 지출을 아무리 줄여도 저축은 엄두도 못 내는 것이다.

유경준 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “소득 불균형이 심한 상황에서 성장까지 저조하다 보니 절대빈곤층의 여건이 개선되지 않고 있다”고 분석했다.

홍수용 기자 legman@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

4

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

7

이해찬 前총리 한때 심정지…베트남 출장중 심장수술

-

8

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

9

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

10

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

6

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

4

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

7

이해찬 前총리 한때 심정지…베트남 출장중 심장수술

-

8

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

9

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

10

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

6

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0