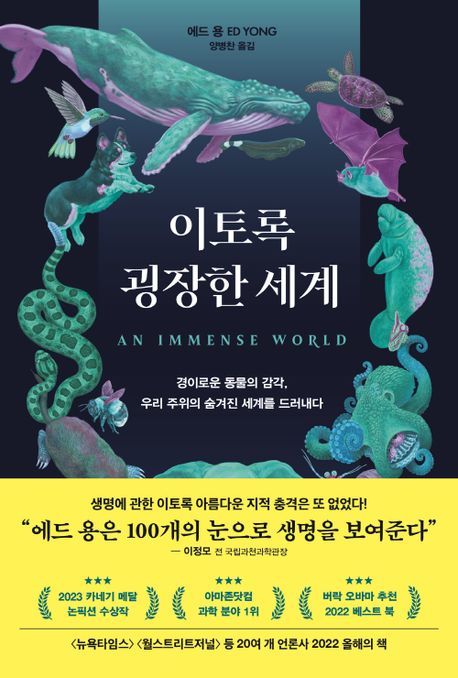

초음파로 주변 보는 박쥐, 그걸 방해하는 불나방…동물의 ‘이토록 굉장한 세계’

- 동아일보

-

입력 2023년 4월 14일 11시 31분

공유하기

글자크기 설정

“하늘을 나는 새가 아니고서야/ 어찌 알겠는가/ 광대무변한 세계의 즐거움이/ 당신의 오감에 가로막혀 있다는 것을.” (윌리엄 블레이크, ‘천국과 지옥의 결혼’)

보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 만져본 것이 나의 세계를 이룬다. 그 세계에는 한계가 있다. 사람은 1초에 20번보다 더 적게, 2만 번보다 더 많이 진동하는 소리를 듣지 못한다. 파장이 1억분의 38m보다 짧거나 1억분의 75m보다 긴 빛은 보지 못한다. 다른 동물들이 느끼는 세계는 어떤 모습일까. 신간 ‘이토록 굉장한 세계’의 저자가 소개하는 동물계 ‘감각의 제국’은 화려하며 장엄하기까지 하다.

채찍거미는 앞다리에 있는 긴 냄새 센서로 길을 찾는다. 이들의 뇌에는 후각으로 느낀 풍경이 펼쳐질 것이다. 여러 뱀은 열을 감지하는 구멍이 있어 냉온(冷溫) 패턴을 시각 정보에 합성해 인식한다.

별코두더지는 열한 쌍의 더듬이가 돋아난 별 모양의 코를 갖고 있다. 1초에 열두 번씩 땅굴 벽을 두드리며 자신의 주변 세상, 특히 먹잇감을 파악한다. 땅속에 사는 이들에게는 더듬이가 시각 대신이다. 검은칼고기는 1400만 개나 되는 전기 수용체로, 오리너구리는 전기장으로 세계를 파악한다.

박쥐가 초음파로 주변을 ‘보는’ 것은 널리 알려졌다. 먼저 초음파를 발생시켜 돌아오는 파형을 인식한다. 100만분의 1초의 시간차를 감지해 1㎜의 거리 차이도 구분한다. 여기 대항하는 전략도 나왔다. 불나방은 옆구리에서 초음파를 내 박쥐가 혼선을 일으켜 놓치게 만든다.

시각은 인간이 비교적 잘 특화해온 감각이다. 같은 시야각 내에 구분할 수 있는 화소 숫자에서 인간은 맹금류 정도를 제외하면 가장 뛰어나다. 너구리나 고래는 세상을 단색으로 파악하고 개도 두 가지 색각세포만 갖고 있다. 영장류가 가진 세 가지 색각은 나무 위에서 살 때 싱싱하고 영양 많은 식물을 구분하는데 큰 이점이 됐다.

이 책은 ‘우월함’에 대한 것이 아니라 ‘다양성’에 대한 것이라고 저자는 설명한다. 종(種)마다 자기의 생존에 필수적인 감각을 잘 진화시켜 왔다. 그런데도 우리는 자주 오만에 빠진다. 반려견을 산보시키면서 개가 길가 구석의 냄새를 맡는데 몰두하면 “더러워, 빨리 가자”며 끌어낸다. 그러나 개에게 산보는 후각으로 가득 찬 감각의 향연이다.

저자는 ‘하나의 종이 사라질 때마다 우리는 세상을 이해하는 방법 하나를 잃는 것’이라고 경고한다. “우리는 문어가 된다는 게 어떤 기분인지 결코 모를 수 있지만 적어도 문어가 존재하고 그들의 경험이 우리와 다르다는 것은 알고 있다. 우리는 다른 동물들의 세계에 발을 들여놓으려고 노력할 수 있다. 그 선물은 자연이 준 것으로, 소중히 간직해야 할 축복이다.”

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

3

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

6

연봉 100배 스카우트 거절…EBS 1타 강사, 교실에 남은 이유

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

9

[속보]한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

3

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

6

연봉 100배 스카우트 거절…EBS 1타 강사, 교실에 남은 이유

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

9

[속보]한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0