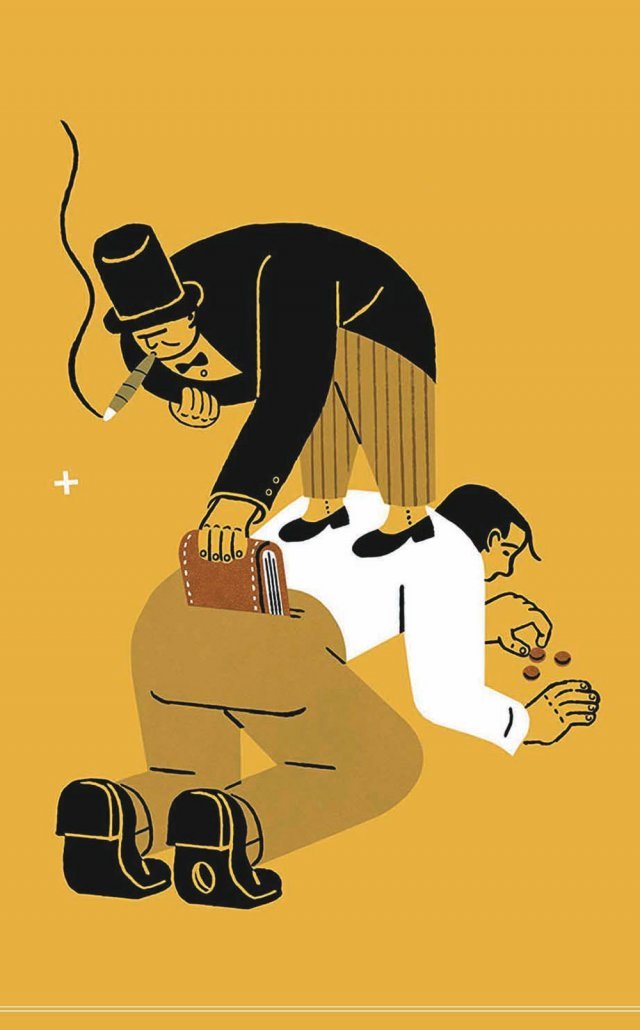

[책의 향기]금융이 살찌면 나라 경제는 왜 팍팍해질까

- 동아일보

-

입력 2021년 10월 2일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

◇부의 흑역사/니컬러스 색슨 지음·김진원 옮김/560쪽·2만2000원·부키

영국 경제 저널리스트이자 조세 분석가인 저자에 따르면 금융회사들은 수익률이 높은 투자 활동에 집중하고 있다. 대표 사례가 자금을 주식이나 부동산에 투입하는 사모펀드다. 민간 주도로 진행되는 개발사업도 투자 대상이다. 이 같은 투자를 통해 금융권은 많은 돈을 벌어들인다. 하지만 금융회사는 사회 발전에 기여하고 부를 창출하는 본연의 사회적 역할은 등한히 하고 있다는 게 저자의 주장이다. 첨단 자동차 산업처럼 기술혁신을 통해 새로운 상품을 만드는 제조업이나 신사업 연구개발 투자에는 상대적으로 인색하다는 것. 그 결과 자금을 융통하지 못한 산업군이 몰락해 사회성장은 둔화된다. 이른바 ‘금융의 저주’다.

저자는 구체적인 사례와 수치들을 통해 자신의 주장을 펼친다. 예를 들어 2002년 영국 런던에 설립된 경찰훈련센터 건물을 세운 건 미국 대형은행과 영국 자산운용사 등 10여 개 금융사가 합작해 만든 민간 투자사다. 건물 건축비용은 약 1700만 파운드(약 270억 원). 만약 영국 정부가 25년 상환 조건으로 5% 이율의 채권을 발행해 건물을 지으면 3700만 파운드(약 589억 원)에 운영비 등을 더한 금액을 부담하면 된다. 그러나 영국 정부는 임차비용과 민간 수익분 등을 포함해 25년간 민간 투자사에 총 1억1200만 파운드(약 1784억 원)를 지불하는 계약을 맺었다. 정부로선 적지 않은 손해를 떠안은 셈이다.

저자는 대안으로 국가경제에서 금융의 역할을 축소할 것을 제안한다. 각국이 금융권을 감시하는 기구를 설립하고 관련법을 만들어야 하며 금융사의 해외 조세도피를 근절하기 위한 국제 협력이 필요하다는 것이다. 2008년 글로벌 금융위기처럼 금융의 비대화로 인한 경제위기를 다시 맞지 않으려면 자본 통제에 나서야 한다는 게 저자의 주장이다. 금융의 저주를 푸는 열쇠는 결국 합리적 금융규제와 더불어 경제주체들의 끊임없는 감시, 민주적 통제가 아닐까.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

7

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

8

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

9

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

10

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

7

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

8

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

9

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

10

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0