임시정부 떠났어도… 상하이엔 독립 열망이 용솟음쳤다

- 동아일보

-

입력 2017년 2월 28일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

3월 1일 3·1절… 상하이 독립운동 배준철 선생 ‘1935~1977년 일기’ 공개

1932년 4월 29일 오전 11시경 중국 상하이 훙커우 공원. 일본군 상하이 점령 경축행사 도중 윤봉길 의사가 단상을 향해 던진 ‘물통 폭탄’에 여러 일본인 장교가 즉사하거나 다쳤다. 윤봉길 의거다.

같은 시각 14세 소년은 한인애국단 이유필을 통해 단장이던 김구의 지시를 받는다. ‘도산이 위험하니 급히 피신하라 이르라.’ 당시 소년은 상하이의 한 마을에 숨어 있던 안창호에게 달려가지만 앞문과 뒷문으로 길이 엇갈려 둘은 만나지 못한다. 결국 도산은 일본군에게 잡혀가고 소년은 자리에 주저앉아 울부짖는다.

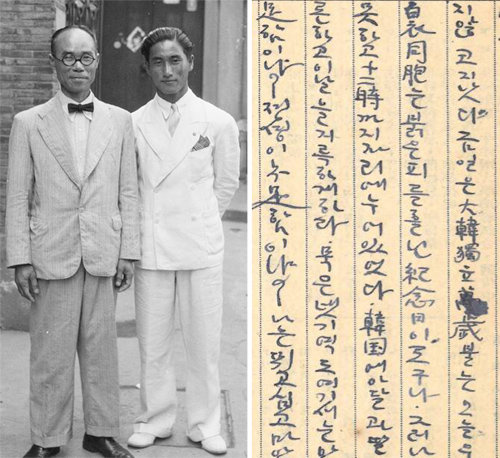

소년의 이름은 배준철(1918∼1997). 일반인에게 널리 알려지지 않았지만 그는 임시정부가 세운 인성학교 졸업생이자 상하이 독립운동단체의 부대장으로 활동한 독립운동가다.

일기엔 임정이 상하이를 떠난 후에도 독립 의지를 꺾지 않은 배준철의 정신이 그대로 드러난다. 1935년 3월 1일, 그는 이렇게 적는다. ‘금일은 대한독립만세를 부른 오늘, 우리 조국을 찾으려고 백의동포는 붉은 피를 흘린 기념일이로구나. … 한국의 아들과 딸 된 자는 누구를 물론하고 이날을 거룩하게 하라.’

김주용 독립기념관 연구위원은 “상하이소년척후대와 유년척후대 지도를 맡은 배준철에게 당시 3·1절은 매우 특별하게 기억되고 있었다는 것을 보여준다”고 말했다.

역사학계는 그간 상하이 임시정부를 세 시기로 나눴다. △1기(1919∼1932년) △2기(1932∼1940년) △3기(1940∼1945년) 중 2, 3기는 상하이 한인사회의 공백으로 여겨지곤 했다. 1932년 윤봉길 의거 이후 임정이 상하이를 떠난 후부터 독립운동 세력이 존재하지 않았다고 결론 내려온 셈이다.

특히 백범일지에도 수차례 언급된 독립운동가 이효상이 14세 때부터 상하이한인소년척후대에서 활동했다는 건 이번에 처음 알려진 사실이다. 1930년 조직된 이 척후대는 보이스카우트와 비슷한 조직으로 알려졌으나 수많은 독립운동가를 길러낸 요람으로 밝혀졌다.

배준철 일기를 통해 인성학교의 모습과 교장 선우혁의 존재도 알려졌다. 인성학교는 일제의 일본어 교육 강요로 1935년 11월 11일 자진 폐교한 조선인 학교이고, 선우혁은 일제의 핍박 속에서도 인성학교를 지키기 위한 활동을 전개했다.

이지훈 기자 easyhoon@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0