공유하기

다정하게 차 내주시던 ‘작은 스님’… 그땐 행복했습니다

- 동아일보

-

입력 2010년 3월 13일 03시 00분

글자크기 설정

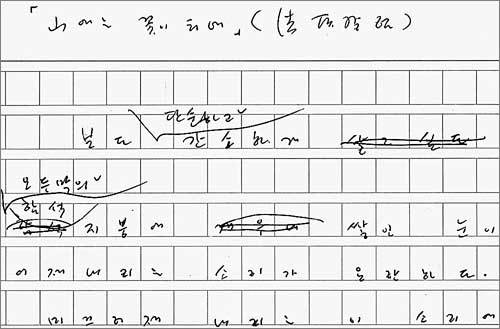

본보 기자 2명이 가까이서 본 법정 스님■ 20년 인연 간직한 오명철 기자본보 ‘산에는 꽃이 피네’ 칼럼

5년간 원고 심부름… 소중한 추억이승 인연 다시 이어질 거라 믿어

언젠가 스님과 이별하게 될 것이라고 짐작하지 않은 것은 아니지만 이렇듯 현실이 되니 온몸이 무너져 내리는 것만 같다. 2008년 초 스님이 폐암 진단을 받으셨다는 사실을 처음 알게 된 날 나는 “왜. 산중 공기 좋은 곳에서 담배도 안 피우시고 일평생 지내신 스님에게 그런 몹쓸 병이…” 하며 신을 원망했다. 하지만 주변에 폐암을 이겨내신 분들의 사례를 알고 있기에 스님께서 능히 극복해 내실 수 있을 거라고 믿고 회복을 기도했다. 하지만 어제 길상사 행지실에서 영면해 계신 스님의 법구를 보면서 이생에서 스님과의 만남은 이것으로 끝났음을 인정해야 했다.

그렇더라도 언젠가 스님의 암자에서 스님과 함께 외우던 미당의 시구 한 구절을 떠올리면 스님과의 인연은 어떤 식으로든 다시 이어질 것만 같다. 스님께서는 평소 ‘나는 전생에 수도자였고, 내생에도 분명 수행자로 태어날 것’이라고 말씀하시곤 했다. 또 ‘큰스님’이 아니라 ‘작은 스님’이 되고 싶어 하셨다.

‘섭섭하게, 그러나 아조 섭섭지는 말고 좀 섭섭한듯만 하게/이별이게, 그러나 아주 영 이별은 말고 어디 내생에서라도 다시 만나기로 하는 이별이게/연꽃 만나러 가는 바람 아니라 만나고 가는 바람같이…. 엊그제 만나고 가는 바람 아니라 한두 철 전 만나고 가는 바람같이….’ (‘연꽃 만나고 가는 바람같이’ - 미당 서정주)

다음 날 아침 큰절에서 20분가량 떨어진 산중에 자리 잡은 스님의 암자인 불일암(佛日庵)에 올라갔다. 스님의 인품처럼 고즈넉하고 깔끔한 암자였다. 수발드는 상좌도 없이 스님은 수행생활을 하고 계셨다. 스님께서는 어제의 근엄하고 딱딱한 모습과는 달리 다실에서 손수 차를 달여 주시며 다정다감하게 대해 주셨다. 수첩에 스님 말씀을 받아 적는 것도 제지하지 않으셨고 나중엔 손수 심은 후박나무 아래서 사진 촬영에도 응해 주셨다. 인터뷰를 승낙하신 셈이었다. 날아갈 듯 가슴이 콩닥콩닥 뛰었다. 신문에 실린 인터뷰 기사가 그럭저럭 정리가 잘됐다고 생각하셨는지 이후 이런저런 계기로 스님을 만날 때마다 친근감을 갖고 대해주셨다. 서울에 오시면 연락을 주셨고, 새 책을 출판하시면 친필 사인을 해 건네주시곤 했다. 기독교인인 나는 어느덧 스님의 유발상좌(속가의 머리 기른 제자)를 자처하기 시작했고 스님도 너그러이 인정해주셨다. 휴가 때 가족과 함께 불일암에 가서 스님을 뵙고 오기도 했고 선후배와 지인들을 데리고 찾아 뵐 때도 있었다. 스님은 내 영혼의 스승이었고, 불일암은 내 마음의 안식처였다. 하안거를 마친 스님과 함께 3박 4일간 해남 강진 등 남도 일대의 산천 구경을 한 것은 내 인생에 영원히 잊지 못할 소중한 추억이다.

스님이 1992년 강원도 산골로 거처를 옮긴 후 5년여 동안 원고 심부름을 한 것도 소중한 인연이다. 스님은 동아일보에 한 달에 한 번씩 ‘산에는 꽃이 피네’를 연재하시면서 매번 육필로 원고를 작성해 친히 서울로 오셨다. 스님께 큰절을 올린 뒤 원고를 받아 꼼꼼히 읽어보고 궁금한 대목을 여쭤본 뒤 점심과 차를 함께 나누고 회사로 돌아오면 서너 시간이 걸리곤 했으나 늘 행복했다. 오탈자가 나는 것을 몹시 언짢아하시기 때문에 원본을 복사해 편집부에 보내고 신문이 나올 때까지 몇 번이고 원본과 대조하며 교정을 봤다. 폭우나 폭설로 하루이틀 원고가 늦어지면 스님의 안부 걱정으로 잠을 못 이룬 적도 있었다. 스님의 육필원고는 지금도 가보처럼 소중하게 보관하고 있다. 이 밖에 지난 20년간 법정 스님에게서 받은 불은(佛恩)은 말과 글로는 도저히 담아낼 수 없을 정도로 많다. 그런 점에서 나는 과분한 축복을 받았다고 생각한다. 나 자신, 단 한 번도 스님을 취재원으로 생각하지 않았고 스님 또한 나를 기자로 대하지 않았다는 점이 비결이라면 비결일 것이다.

오명철 기자 oscar@donga.com

■ 6년간 렌즈에 담은 이종승 기자

4년 동안은 거의 매일 출근 전에 길상사에 갔다. 새벽에도 가고 아침에도 갔다. 길상사 전 주지였던 덕조 스님은 하루도 거르지 않고 오는 기자를 보고 한결같다는 뜻으로 일여(一如)라는 법명을 줬다.

법정 스님을 자주 뵐 수 있었던 것도 아니고 친견만 해도 영광이었지만, 스님을 뵙는 횟수가 늘어날수록 조금씩 가까이 갈 수 있었다. 200mm 망원렌즈로만 찍다가 어느 날부터 코앞에서 찍게 됐지만 바로 앞에 다가가는 게 쉽지 않았다.

엄정함은 행전(行纏·한복 바지를 입은 뒤 무릎 아래부터 발목에 이르는 부분을 덮는 각반의 일종)에서도 나타났다. 스님은 평소 검은 삼베 행전을 차고 다니셨는데 그것은 언제나 빳빳했다. 스님은 설법을 위해 행지실에서 극락전으로 이어지는 짧은 거리를 이동할 때도 행전을 살피셨다. 이런 모습을 찍을 때 스님을 더 이해할 수 있었고 스님 글이 왜 맑은지 느낄 수 있었다.

입적 일주일 전 문병 간 자리에서 스님 손을 한참이나 잡았다. 스님의 무소유를 세상에 알린 손을 잡으며 기자도 그 맑음의 아름다움을 조금이라도 더 느끼고 싶었다.

오늘이면 스님의 육신은 구름처럼 사라질 것이다. 스님과의 짧은 만남이 아쉽다. 스님의 글과 스님을 찍은 사진이 위안이 될 것이다. 길상사의 사계를 담은 사진으로 책을 냈고 일본 도쿄에서 전시를 열었던 것도 기쁨이었다. 하지만 “일여. 신문사는 어떤가”라고 무뚝뚝하지만 정감 있게 물어오는 스님의 체취를 더는 이생에서 만날 수 없으니 “죽음은 자연의 한 부분”이라는 스님의 말씀을 곱씹을 수밖에 없을 것 같다.

이종승 기자 urisesang@donga.com

▶ 동영상보기 = 동아뉴스스테이션 논평 '무소유를 남기고 떠난 법정 스님'

트렌드뉴스

-

1

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

4

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

7

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

8

이부진, 백화점 찾아 옷 입어보고 쿠킹클래스까지…무슨 일?

-

9

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

10

스태프 머리채 잡고, 무릎 꿇은 손담비…무슨 일?

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

트렌드뉴스

-

1

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

4

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

7

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

8

이부진, 백화점 찾아 옷 입어보고 쿠킹클래스까지…무슨 일?

-

9

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

10

스태프 머리채 잡고, 무릎 꿇은 손담비…무슨 일?

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0