공유하기

[미술 &소통]한국 추상조각 개척 엄태정 씨 21일부터 개인전

-

입력 2009년 5월 19일 02시 55분

글자크기 설정

온갖 식당들과 원룸 간판이 어지럽게 뒤엉킨 도로를 지나 좁은 길로 접어드니 수수한 창고 같은 작업장 앞에 5t트럭 세 대가 줄줄이 서있다.

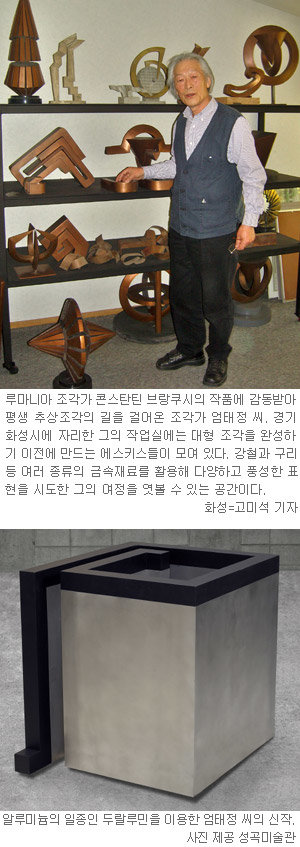

육중한 쇳덩이 같은 물건들이 포장된 상태로 하나하나 조심스럽게 트럭에 옮겨지고 있다. 이곳에서 호리한 몸에 선비 같은 풍모를 지닌 백발 신사를 만났다.

그가 바로 한국추상조각 1세대의 대표적 작가 엄태정 씨(71). 》

“쇠와 함께할수록 그 묵직함에 경외”

40여 년간 우직하게 금속을 소재로 만든 추상 조각의 외길을 걸어온 그가 21일∼6월 28일 서울 종로구 신문로2가 성곡미술관(02-737-7650)에서 ‘쇠, 그 부름과 일’전을 연다. 2005년 베를린 게오르그 콜베 미술관에서 초대전을 가졌지만 서울에선 12년 만에 열리는 개인전이다. 그는 상기된 표정이었다.

“오랫동안 철과 구리 작업을 하다 2000년 이후 알루미늄의 일종인 두랄루민 작업을 시작했는데 그 신작을 본격적으로 선보이는 전시다. 나이가 들면서 지식, 감성, 욕심 등 모든 것을 비우고 텅 빈 상태로 작업하고 싶었다. 그때 비행기 동체에 쓰이는 두랄루민을 만났다. 따뜻하지도 차지도 않고 강한 것도 약한 것도 아닌, 중성적 물성을 지녔다는 점에서 마음에 들었다.”

자극적이고 반짝이는 아이디어로 승부하는 듯한 현대미술에 싫증난 사람들에게 이번 전시는 묵직하고 견고한 물질의 아름다움, 고요한 명상의 세계를 체험하는 자리다. 입방체 조각에 채색한 작품과 더불어 1967년 국전에서 국무총리상을 수상한 ‘절규’ 등 40여 년에 걸친 여정의 대표작과 드로잉도 내놓는다.

○ 마법 같은 조각의 세계

‘조각은 작업이다. 작업은 내게 상상력으로 된 제2의 삶과 같다. 현실은 늘 불만족스럽고 우울하고 외롭고 권태롭지만 일 속에 삶은 오묘하고 무한한 시공간에서 삶은 환상적이다. 자유롭다. 일은 마법 같다.’

작업실 한쪽에 붙어 있는 쪽지에서 조각에 대한 애정이 엿보인다. 화성에서 터를 잡은 것이 1991년. 지금은 사뭇 번화한 동네가 됐지만 금속을 자르고 용접하는 작업의 특성상 주거지에서 떨어진 곳을 찾다 이곳에 집과 작업장을 지었다. 서울대 조소과 교수로 은퇴하고 칠순을 넘긴 나이에도 그는 작업실에서 무거운 금속과 씨름하는 시간이 가장 즐겁다.

그에게 조각 작업은 어떤 메시지를 전하거나 초월적 진리를 찾는 일과 무관하다. 물질 그 자체와 정면으로 대결한 작업으로 공간을 움직이게 한다. 그는 “나이가 들수록 조각행위는 구체적 물질, 사물과의 즐김이자 발견이라는 사실을 깨닫고 있다”고 말한다.

○ 본질을 찾는 조각

사물의 본질을 추구하는 이런 자세는 그가 평생 ‘짝사랑해 온’ 현대조각의 아버지 콘스탄틴 브랑쿠시에게 배운 것이다. 그는 브랑쿠시에 대해 “세상의 모든 사물을 주제로 삼고 그 속에서 본질을 찾아 조각을 이룸으로써 형이하(形而下)의 물질적 한계를 극복했다”고 평가한다. 이는 곧 그 자신이 지향하는 바다.

고전적 의미에서 질료가 가지는 고유한 물성을 파고들면서 인간과 물질의 관계를 성찰해온 그의 작업은 여러 변화를 거친다. 1960년대 ‘앵포르멜’ 작업부터 1980년대 삶의 문제를 상징적으로 형상화한 ‘천지인’, 1990년대는 조각의 근원적 미학세계에 접근하는 ‘청동+기+시대’, 모든 것이 비어있는 상태에서 신비한 시공간의 세계를 다루는 오늘의 작업까지. 변하지 않은 것은 한 가지. 쇠와 함께했다는 점.

“나는 쇠의 물성에 대한 경외감을 갖고 있다. 집안이 쇠를 다루는 일을 했고 어려서부터 철사를 갖고 놀았다. 내가 쇠를 선택했다고 생각했는데 건방진 생각이었다. 돌아보니 쇠가 나를 불렀다. 쇠는 언제나 내게 극복의 대상이 아닌 존경의 대상이었다.”

화성=고미석 기자 mskoh119@donga.com

인간 배아 줄기세포 : 인간 복제 가능한가 >

-

이은화의 미술시간

구독

-

우아한 라운지

구독

-

정치를 부탁해

구독

트렌드뉴스

-

1

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

2

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

3

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

4

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리 [노화설계]

-

5

年 300번 넘게 ‘의료쇼핑’땐 본인부담 90% 물린다

-

6

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

7

머리카락보다 먼저 늙는 두피… 방치하면 ‘듬성듬성 모발’ 된다

-

8

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

9

“책 보러 갔다가 연락처를 요청받았다”…서점이 ‘번따 성지’ 된 이유

-

10

룰라에 제공된 ‘네 손가락 장갑’…“여보 이거 좀 봐요” 감탄

-

1

李 “묵히는 농지 매각 명령이 공산당?…이승만이 헌법에 명시”

-

2

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

3

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

4

‘짠순이 전원주’ 며느리도 폭로…“카페서 셋이 한잔만 시켜”

-

5

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

6

브런슨 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해”

-

7

與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정

-

8

추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”

-

9

‘李 공소취소’ 당 공식기구 만든 정청래…공취모 “우리와 별개”

-

10

조세호, 조폭 연루설 언급…“지금도 가끔 만나서 식사”

트렌드뉴스

-

1

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

2

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

3

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

4

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리 [노화설계]

-

5

年 300번 넘게 ‘의료쇼핑’땐 본인부담 90% 물린다

-

6

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

7

머리카락보다 먼저 늙는 두피… 방치하면 ‘듬성듬성 모발’ 된다

-

8

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

9

“책 보러 갔다가 연락처를 요청받았다”…서점이 ‘번따 성지’ 된 이유

-

10

룰라에 제공된 ‘네 손가락 장갑’…“여보 이거 좀 봐요” 감탄

-

1

李 “묵히는 농지 매각 명령이 공산당?…이승만이 헌법에 명시”

-

2

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

3

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

4

‘짠순이 전원주’ 며느리도 폭로…“카페서 셋이 한잔만 시켜”

-

5

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

6

브런슨 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해”

-

7

與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정

-

8

추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”

-

9

‘李 공소취소’ 당 공식기구 만든 정청래…공취모 “우리와 별개”

-

10

조세호, 조폭 연루설 언급…“지금도 가끔 만나서 식사”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개