공유하기

[미술 &소통]임창순 서예展 - 훈데르트바서展

-

입력 2009년 4월 14일 03시 01분

글자크기 설정

《삶과 예술이 하나였다.

믿는 바와 행동하는 것이 일치했다.

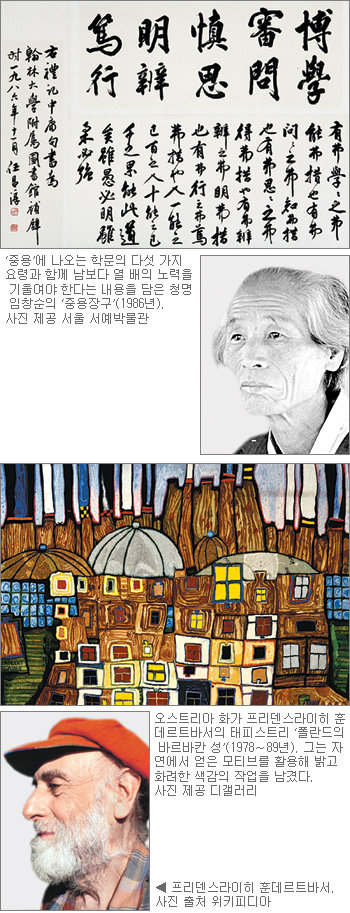

서예가이자 한학자인 청명 임창순(靑溟 任昌淳·1914∼1999)이 그랬고, 오스트리아 출신 화가이가 건축가인 프리덴스라이히 훈데르트바서(1928∼2000)도 그랬다. 태어난 곳도 활동 분야도 다르지만 자신의 삶과 예술을 통해 세상을 더 나은 곳으로 만든 대가들. 둘 다 구름처럼 떠도는 삶을 사랑한 유목형 인간이기도 했다.

그들의 영혼이 담긴 작품을 만나는 기회가 마련됐다.》

■청명 임창순

5·16때 교수 해직… 꼿꼿한 필체 명성

○ 방랑연운 청명 임창순전

“붓끝이 살아 있다. 마치 그 안에 뼈가 있는 것처럼.”

서울 예술의 전당 서예박물관의 ‘글씨&사람’ 시리즈 첫 전시로 임창순전을 준비 중인 이동국 학예사의 말이다. 꼿꼿한 정신이 필획 속에 그대로 녹아 있는 것이 청명 서예의 특징이라는 것. 청명의 글씨는 ‘행동하는 지성’으로 불린 그의 삶과 오롯이 닮아 있다.

충북 옥천 태생으로 서당교육을 받은 뒤 교사생활을 하다 40대 들어 성균관대 사학과 교수가 된 청명. 4·19 당시 교수 데모에서 ‘학생들의 피에 보답하라’는 플래카드 글씨를 써 가두시위에 나선다. 5·16 이후 군사정권에 의해 학교에서 쫓겨난 그는 1963년 서울 종로구 수표동에 태동고전연구소를, 1974년 경기 남양주 수동면에 지곡서당을 설립한다. 그는 두 곳을 통해 한국학의 동량이 되는 후학을 길러냈다. 또 금석학 연구에도 몰두해 ‘광개토왕비문’에 대한 연구 같은 역작을 남겼다.

청명에겐 고리타분한 한학자, 원칙주의자의 면모만 있는 것일까. 아니다. 전시 제목에 힌트가 있다. ‘방랑연운(放浪煙雲)’은 그가 글 첫머리에 찍은 두인(頭印)으로 어디도 얽매임 없이 자연을 주유하는 것을 뜻한다. 학문에는 흐트러짐 없이 꼿꼿했으나 삶과 예술에는 아무것에도 구애받지 않는 대자유인을 지향한 청명. 61세 때 남양주에 정착할 때까지 대구 서울 부산 등을 옮겨 다니며 구름 같은 삶을 살았다.

이번 전시는 한학, 금석학, 서예사, 서지학에 두루 통달한 ‘한국학 대부’의 생애를 글씨를 통해 되짚어간다. 김시습 등 한국의 명시와 명문을 모은 ‘청명 에디션’, 금석문과 제발문을 모은 ‘학예일치’, 초서의 대가로 알려진 그의 면모를 조명한 ‘청명 예술’ 등 6개 주제로 120여 점이 공개된다. 특히 길이 8m의 ‘자서첩’, 금석학자로서 그의 존재를 알린 광개토대왕비 탁본과 논문, 김호석 화백이 그린 성철 스님 초상화에 쓴 발문은 꼼꼼히 봐야 한다. 특히 유학자와 대선사의 ‘정신적 만남’이란 점에서 주목받는 성철 진영은 오랜만에 서울 나들이를 했다.

한국서단에 공식적으로 이름을 내건 적도 없는 청명은 왜 우리 시대 서예 거장의 반열에 올랐을까. 내용보다 조형에 초점을 둔 요즘 서예와 달리 학문과 예술이 합일된 고전적 서예미학의 웅숭깊은 매력에서 그 답을 찾을 기회다.

16일부터 5월 10일까지 서예박물관. 3000원. 02-580-1660

고미석 기자 mskoh119@donga.com

■훈데르트바서

세계 떠돌며 자연주의 생태낙원 꾸며

○ 훈데르트바서 서울전

자연과 조화를 이루는 삶을 꿈꾼 화가가 있다. 어느 날 프랑스를 여행하다가 아름드리나무를 자르려는 농부와 마주친다. 나무가 길을 가로막아 농사에 지장이 있다는 설명에 그는 농부를 설득한다. 나무를 자르지 않으면 평생 나무로 인한 손해를 대신 메워주겠다고 다짐한 것. 해마다 꼬박꼬박 돈을 보내던 그가 세상을 뜨자 화가의 재단이 그 약속을 지키고 있다.

그가 바로 프리덴스라이히 훈데르트바서. 오스트리아가 자랑하는 화가이자 건축가 조각가로 활동한 전방위 예술가다. 빈 태생 유대인으로 미술학교에 적응하지 못하고 파리로 떠나면서 본명(프리드리히 스토바서)을 ‘백 개의 흐르는 물’이란 뜻을 가진 이름으로 바꿨다.

원시적인 화려한 색감과 나선형의 선들이 유기적으로 융합된 그의 작업이 독일화랑 디갤러리 서울지점에서 국내 최초로 선보인다. 전시작은 빈 훈데르트바서미술관에서 가져온 회화 6점과 태피스트리 3점, 건축모형과 판화작품 20여 점. 30여 년간 절친했던 벗의 전시를 위해 내한한 디갤러리 페터 펨페르트 대표는 힘주어 말했다. “그는 진정한 삶을 산 작가였다. 빈, 베네치아, 파리, 뉴질랜드 등에서 작업했던 그는 가는 곳마다 생태적 낙원을 꾸몄다. 나무를 심고, 살충제 대신 퇴비를 사용하고, 재래식 화장실을 꾸미는 등 자연을 오염시켜서는 안 된다는 믿음을 실천했다. 이 전시에서 중요한 것은 개별 작품이 아니라 작가의 굳건한 마음에 있다고 생각한다.”

혀를 쏙 내밀거나 눈물이 달린 집 등 독특한 상상력과 유머가 빛을 발하는 그의 작품은 추상과 구상의 경계에 걸쳐 있다. 그중 1만2개 작품을 모두 다른 색으로 인쇄한 판화 ‘Homo humus come va’ 시리즈가 시선을 끈다. 미술은 특권층의 전유물이 아니라는 생각을 반영한 작품이다.

또 그는 자연과 건물의 조화를 통해 인간성 회복을 주장한 건축가였다. 그의 창의력 덕에 쓰레기소각장과 낡아빠진 아파트는 꿈이 가득 담긴 건물로 변신해 빈의 관광명소가 됐다. 자연에 존재하지 않는 직선을 경멸하고 근대 건축의 합리주의를 거부했던 그의 철학은 건축 모형에서 엿보인다. 양파처럼 둥근 지붕에 알록달록한 색을 칠한 건물이 동화나라 같이 보인다.

인간은 자연의 ‘손님’이라고 생각한 훈데르트바서. 잠시 스쳐갈 손님으로서 ‘주인’에게 폐를 덜 끼치기 위해 애썼던 참된 자연주의자였다.

6월 13일까지 서울 강남구 청담동 디갤러리. 02-3447-0049

고미석 기자 mskoh119@donga.com

인간 배아 줄기세포 : 인간 복제 가능한가 >

-

오늘의 운세

구독

-

동아광장

구독

-

데이터 비키니

구독

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

‘이재용 장남’ 이지호 소위, 해외파병 간다…태국 ‘코브라골드’ 파견

-

3

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

4

野 “25평서 5명 어떻게 살았나”…이혜훈 “잠만 잤다”

-

5

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

6

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

7

“고수익 보장”에 2억 맡긴 리딩방 전문가, AI 딥페이크였다

-

8

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

9

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

10

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

‘이재용 장남’ 이지호 소위, 해외파병 간다…태국 ‘코브라골드’ 파견

-

3

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

4

野 “25평서 5명 어떻게 살았나”…이혜훈 “잠만 잤다”

-

5

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

6

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

7

“고수익 보장”에 2억 맡긴 리딩방 전문가, AI 딥페이크였다

-

8

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

9

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

10

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

이해찬, 베트남서 심정지-수술…李대통령, 조정식 특보 급파

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개