공유하기

[문학예술]못의 자국처럼… 유년의 흔적 되감기

-

입력 2009년 1월 10일 03시 04분

글자크기 설정

못의 의미는 다층적이다. 뽑아도 제가 박힌 자리를 결코 지울 수 없는 그것은 삶의 흔적, 존재에게 지워진 무게로 이해되기도 한다. 무너진 건물 곳곳에 남은 녹슨 쇠못처럼 삶의 서글픔을 상징하는 존재가 될 수도 있다.

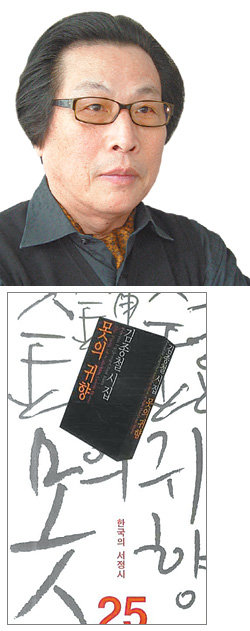

못을 화두로 시작에 천착해온 김종철(62·사진) 시인의 신작 시집은 그중에서도 “유년시절이 남긴 흔적을 돌이켜보는 것”이다. 이른바 ‘못의 귀향’. ‘못에 관한 명상’(1992)에 이은 두 번째 연작 시집이다.

올해로 등단 40주년을 넘긴 김 시인은 “고향에서 보낸 유년시절 역시 뽑히지 않은 못, 여전히 남아 있는 못 자국 같은 것이다. 객지에서 아무리 성공하고 재력을 갖춰도 그곳에만 가면 코흘리개 개구쟁이 모습이 되기 때문”이라며 “나 자신의 삶을 먼저 반추하고 넘어서야 세상을 향해서도 내가 하고 싶은 이야기를 할 수 있을 것 같았다”고 말했다.

부산 충무동 좌판 시장터에서 국수 장사를 밑천으로 자식들을 키워냈던 어머니, 알몸으로 키를 쓰고 소금을 얻으러 다녔던 철부지, 병상에서 모처럼 일어나 장작을 패던 아버지…. 시인이 실제로 살았던 부산 초또마을의 과거가 울고 웃으며 가슴 속에서 고스란히 제 모습을 찾아간다.

‘어금니를 깨문 채 쏘옥 눈물만 뺀 형/새야, 항복캐라, 마 졌다 캐라!/여섯 살배기 나는 울면서 외쳤습니다/늦은 저녁, 형은 담벼락으로 불러 눈을 부라렸습니다/절대로 졌다 카지 마래이!/나는 울먹으면서 맹세했습니다’(‘마, 졌다 캐라!’)

유년의 흔적이라는 못은 과거에 국한되지 않고 현재와 미래로도 이어진다. 때로는 갑상샘암 제거 수술을 받은 일이, 때로는 곁에서 함께 늙어가는 아내를 보는 것이 시인에게는 이제껏 살며 ‘함부로 쏜 화살’들을 뽑아내는 일이나 다름없기 때문이다. 시인이 ‘못의 혓바닥까지 박박 긁어내’는 이 과정에 깃든 반성과 참회가 무게를 더한다.

박선희 기자 teller@donga.com

스타일 >

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

이설의 한입 스토리

구독

-

밑줄 긋기

구독

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

4

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

5

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

8

“홀인원 세 번에 빠진 파크골프…류마티스 관절염도 극복”[양종구의 100세 시대 건강법]

-

9

국힘 이정현 “개인 지지율 높으면 단수공천 검토…분열-갈등 안 돼”

-

10

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

1

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

2

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

3

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

4

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

5

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

6

나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”

-

7

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

8

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

9

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

10

美, 이란 3000곳 타격-43척 파괴…트럼프 “10점 만점에 15점”

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

4

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

5

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

8

“홀인원 세 번에 빠진 파크골프…류마티스 관절염도 극복”[양종구의 100세 시대 건강법]

-

9

국힘 이정현 “개인 지지율 높으면 단수공천 검토…분열-갈등 안 돼”

-

10

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

1

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

2

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

3

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

4

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

5

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

6

나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”

-

7

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

8

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

9

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

10

美, 이란 3000곳 타격-43척 파괴…트럼프 “10점 만점에 15점”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)