공유하기

[장르 넘어 길을 찾다]“사라져가는 거리, 영화에 저장해둔다면…”

-

입력 2008년 12월 1일 02시 59분

글자크기 설정

《이탈리아 모더니즘의 거장 미켈란젤로 안토니오니(1912∼2007) 감독은 ‘구름 저편에’를 비롯한 여러 작품에서 공간을 통해 등장인물의 갈등과 정서를 표현했다.

민현식(62) 한국예술종합학교 건축학과 교수는 9월 개봉한 이윤기(43) 감독의 영화 ‘멋진 하루’에서 안토니오니의 영화처럼 “인물의 갈등과 공명(共鳴)하는 한국의 공간을 읽었다”고 말했다.》

민교수는 학기마다 영화를 주제로 설계 특강을 여는 영화 마니아이고 이 감독은 고교 졸업 무렵 건축가를 꿈꿨을 만큼 공간에 관심을 지닌 영화인이다. 두 사람은 민 교수가 직접 설계한 서울 강남구 논현동 로얄토토 사옥 1층 카페에서 ‘편안한 삶과 도시 건축’을 주제로 이야기를 나눴다.

▽민=‘멋진 하루’는 각 장면의 공간이 배우처럼 연기하는 영화입니다. 그런 한국 영화는 오랜만입니다. 만화방이 영화의 주인공 같았던 김홍준 감독의 ‘장밋빛 인생’(1994년)이 생각나네요. 외국에는 ‘도시가 주연인’ 영화가 참 많은데. 리들리 스콧의 ‘블레이드 러너’, 빔 벤더스의 ‘베를린 천사의 시’, 짐 자무시의 ‘지상의 밤’….

▽이=저도 ‘지상의 밤’을 좋아합니다. 뉴욕 파리 로마 헬싱키의 택시 안에서 벌어지는 일화를 통해 도시의 표정을 보여줬죠.

▽민=‘멋진 하루’에서 두 주인공이 머무는 공간들은 안토니오니의 ‘정사’(1960년)를 연상시켜요. 도심 상가 옥상의 골프장, 경마장, 요란하지만 썰렁한 고급 맨션…. 그런 장소에 거기 어울리지 않는 사람들을 모아 놨죠. 모든 장소에 긴장감이 흘러요. 유일하게 편안한 공간은 영화 말미의 허름한 재개발 아파트 앞 골목이죠.

▽민=소박한 사람이 편안함을 느끼는 소박한 공간…. 서울에서 쉽지 않았을 텐데요. 한국의 도시는 업그레이드의 욕망이 묻어 있는 공간이거든요. 어울리지 않는 꾸밈이 많죠. 불편할 걸 알면서도 더 ‘비싸 보이는’ 공간을 갖고 싶은 욕망 때문이에요.

▽이=먼 배경에 고급 맨션이 보이는 허름한 아파트 골목 신에 서울을 압축해서 담고 싶었어요. 불편한 기억과 좋은 기억의 뒤섞임, 외로워지는 도시의 풍경을 통해 주인공의 심리를 담으려 했어요.

▽민=‘편안함’은 기억과 연관이 많아요. 추억을 담은 곳, 소꿉장난 했던 곳, 첫 키스를 한 곳…. 기억이 켜켜이 쌓인 거리가 많은 곳이 좋은 도시입니다. 하지만 한국의 도시에는 새로운 욕망이 급하게 밀고 들어와서 옛 기억과 갈등하는 경우가 많죠.

▽이=익숙함을 조금씩 남겨주면서 천천히 변했다면 좋았을 텐데요. 저도 오래된 길이 많이 남아 있는 도시가 좋아요. ‘익숙한 것’을 ‘구닥다리’로 보는 시각에 대한 아쉬움과 반발을 영화에 담기도 해요.

▽민=보전과 혁신의 갈등은 세계 모든 도시가 겪은 현상이에요. 새로운 공간을 만들겠다는 취지로 창조적 파괴를 하는 것은 근대 건축의 기본적인 태도였죠. 하지만 한국에서 보전에 대한 고민은 최근에야 시작되고 있습니다.

▽이=영화를 찍으면서 한국 도시의 길에 대한 기억을 필름에 남깁니다. 마포 신수동에서 영화를 찍고 3년 뒤 가 보니 좋은 느낌의 길이 없어졌더라고요. 제가 사는 곳이 아닌데도 먹먹했습니다.

▽민=모로코의 고도(古都) 페즈처럼 보전 대상에 대한 논의가 활발해야 합니다. 아파트는 새로 높이더라도 조경에 문제가 없다면 그 흔적은 남겨두면 어떨까요. 오랜만에 그곳을 다시 찾은 사람이 오래된 나무를 보며 기억과 함께 편안함을 찾을 수 있겠죠. 건물을 허물고 다시 짓더라도 익숙한 파사드(입면) 벽체는 남겨두는 방법도 있어요.

▽이=국도극장처럼 오래된 극장을 허물었을 때 그런 벽체가 남겨졌다면 좋았겠네요. 경제적으로도 손해가 안 될 텐데. 훗날 아들과 함께 찾아가서 ‘예전에 아버지가 영화 볼 때는 이런 벽 앞에서 길게 줄을 섰다’고 풍성한 대화를 나눌 수 있었을 텐데요.

손택균 기자 sohn@donga.com

DMB : 위성 DMB : 지상파 재전송 논쟁 >

-

프리미엄뷰

구독

-

K-TECH 글로벌 리더스

구독

-

동아광장

구독

트렌드뉴스

-

1

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

2

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

3

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

‘월 400만 원’ 인증한 태국인 노동자…“단 하루도 안쉬었다” [e글e글]

-

6

‘빅마마’ 이혜정 “부친은 유한킴벌리 초대 회장”…장항준 ‘깜짝’

-

7

“휴일 없이 한 달 내내 일했다”…태국인 노동자 ‘400만원’ 월급명세서 화제

-

8

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

9

“쥐어짜는 듯한 가슴 통증”…봄 환절기 ‘이 질환’ 주의보

-

10

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

3

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

4

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

7

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

10

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

트렌드뉴스

-

1

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

2

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

3

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

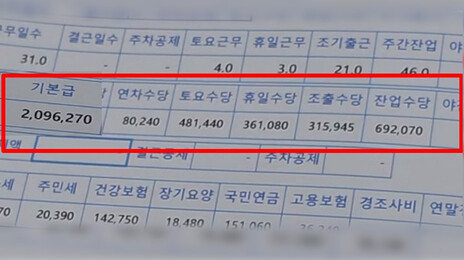

‘월 400만 원’ 인증한 태국인 노동자…“단 하루도 안쉬었다” [e글e글]

-

6

‘빅마마’ 이혜정 “부친은 유한킴벌리 초대 회장”…장항준 ‘깜짝’

-

7

“휴일 없이 한 달 내내 일했다”…태국인 노동자 ‘400만원’ 월급명세서 화제

-

8

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

9

“쥐어짜는 듯한 가슴 통증”…봄 환절기 ‘이 질환’ 주의보

-

10

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

3

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

4

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

7

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

10

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[위성DMB 지상파 재전송 불허]정책 헤매다 日에 선두 뺏겨](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)