공유하기

[기자와 함께 문화산책]이은미-김장훈의 발 퍼포먼스

-

입력 2007년 11월 9일 03시 01분

글자크기 설정

발은 내음악의 빗장을 푸는 열쇠

○ ‘맨발의 디바’ 이은미, 번잡한 속박 벗어 던지다

무대 위만 오르면 사정없이 노출되는 가수 이은미의 발. 그리고 각종 옆차기와 돌려차기로 거침없이 치솟는 김장훈의 발. 징크스일까, 어쩌다 생긴 습관일까, 그것도 아니면 불황 타개를 위한 차별화 전략? 그들에게 무작정 전화를 돌렸다.

가수 이은미가 맨발로 처음 무대에 오른 건 1993년 7월이었다. 정동 세실극장에서 하루 2회씩 열하루 동안 공연을 했다. 공연 경험이 거의 전무했던 신인시절, 하루 두 차례의 단독공연은 그에게도 무리였다. 목소리는 아예 나오지 않았고 몸은 아파오기 시작했고 무대는 너무 높아보였다. 공연시각이 다 돼가자 그는 눈물로 얼룩진 자신의 맨얼굴과 마주한다. “이건 아니구나….” 번진 화장도 다 지우고 치렁치렁한 액세서리도 빼고 나니 마지막에 하이힐만 남았다. 그것조차 벗고 바닥에 발을 디디니 공중에 붕 뜬 기분이 한번에 안정됐다. 그때부터 맨발은 그를 번잡한 속박으로부터 해방시키는 일종의 ‘주술행위’가 되었다. 요즘엔 ‘맨발의 디바’라는 타이틀로 자신을 가두는 것 같아 모든 무대에서 맨발 상태가 되지 않는다. 하지만 맨발은 그에게 이제 음악의 일부분이 된 것만은 확실하다. 노래에 어떤 악기를 조합하듯 그는 그날 자신의 목소리에 맨발이라는 악기가 어울린다고 생각하면 언제든 무대 위에서 스타킹과 부츠를 벗어 제친다.

○ ‘하이킥’ 김장훈, 온갖 불합리-부조리를 차다

무대 위 거침없는 ‘하이킥’ 김장훈에게도 물었다. “발차기 때문에 무례하다는 얘길 들은 적 없나요?” 그의 ‘사정’을 듣고 나자 발차기가 아닌 기자의 질문이 더 무례해 보였다. 초등학교 3학년 때 기관지 천식으로 입원과 퇴원을 반복하던 그는 학교에서 늘 왕따였다. 고등학교 때는 기도가 막혀 제대로 된 목소리 한번 못 내봤다. 그 시절, 그는 이소룡이 그렇게 좋았다. 한번의 돌려차기로 주위를 도미노처럼 무너뜨리는 그 발차기. 그렇게 이소룡의 발차기를 가슴에 새긴 채 어른이 됐다.

히트곡 하나 없는 무명가수로 무대를 전전하던 김장훈은 어느 날 ‘남의 무대’에서 무의식적으로 발차기를 선보이기에 이른다. “노래를 하니까 안 뜨고 발차기를 하니까 뜨던데요.” 씁쓸한 표정으로 그가 추억한다.

자칫 불경스러워 보일 수 있는 발차기 때문에 공연 전에 양해를 구하는 건 필수. 특히 열린음악회나 7080콘서트에서 그는 ‘사전경고’를 한다. “여러분에게 차는 게 아니라 세상의 온갖 불합리와 부조리에 대해 날리는 겁니다”라고. 노래가 좋아, 공연이 좋아, 그 자체로 무대가 된 그 여자 그 남자. 발에 대한 하찮은 질문을 물고 늘어지던 기자는 통화 내내 부끄러웠다. 무대에선 모든 게 당위가 되는 그들에게 어떤 이유를 묻는다는 게 얼마나 우문인지. 그럼에도 불구하고 무대에 관한 질문이라면 뭐든지 상관없이 받아주는 그들, 전화를 끊고 또 다음 무대로 향하고 있었다.

염희진 기자 salthj@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

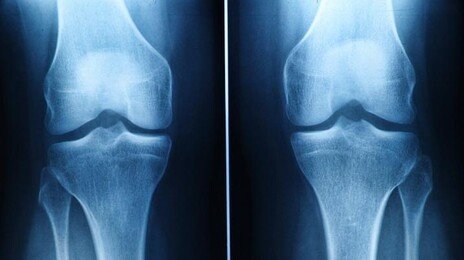

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

3

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

6

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

7

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

8

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

9

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

10

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

9

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

10

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

3

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

6

“초봉 6천만원에 숙식 무료”…꿈의 직장인데 극한직업 어디?

-

7

코팅지로 만든 가짜 장애인 주차표지…딱 걸린 차주 결국

-

8

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

9

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

10

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

9

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

10

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[탐정마방진]스팸메일 살인사건③](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0