공유하기

취재분야

2026-01-09~2026-02-08-

청와대 경내 신라 불상 보물 지정된다

일제강점기 경북 경주에서 강제로 서울로 옮겨져 현재 청와대 경내에 있는 신라 석불좌상(石佛坐像·사진)이 보물로 지정된다. 문화재청은 8일 열린 문화재위원회 회의에서 청와대 석불좌상(서울시 유형문화재 제24호)의 보물 승격 안건을 심의해 ‘경주 방형대좌 석조여래좌상’이라는 명칭으로 보물 지정 예고하기로 했다고 밝혔다. 일명 ‘청와대 불상’이라고 불리는 이 불상은 9세기에 제작된 것으로 추정되며 경주 석굴암 본존불과 양식이 매우 유사하다. 높이 108cm, 어깨 너비 54.5cm, 무릎 너비 86cm로 풍만한 얼굴과 약간 치켜 올라간 듯한 눈이 특징이다. 통일신라시대에 유행한 팔각형 대신 사각형 대좌가 있다는 점이 독특하다는 평가를 받고 있다. 민족의 아픔을 간직한 문화재이기도 하다. 청와대 불상은 1912년 경주에 시찰 온 데라우치 마사타케 총독의 눈에 띄어 이듬해 당시 서울 남산 왜성대(倭城臺)에 있던 총독 관저로 옮겨졌다. 1939년 총독 관저가 경무대(청와대 이전 명칭)로 이전한 이후 현재까지 청와대 경내에 그대로 남게 됐다. 한편 청와대 불상이 보물로 지정 예고되면서 경주 이전 문제가 재점화될 것으로 전망된다. 경주 지역 문화계에선 불상을 고향으로 돌려보내 달라고 요구한 바 있다. 다만 문화재청 관계자는 “보물 지정은 문화재의 학술적·예술적 가치만 판단해 결정할 뿐 이전 문제는 정해진 것이 없다”며 “원래 위치를 찾아내 복원하려면 추가 연구가 필요하다”고 밝혔다. 문화재청은 30일간의 예고 기간에 각계 의견을 수렴해 청와대 불상의 보물 지정 여부를 확정할 방침이다.유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-09

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[종이비행기]자전거 타는 中장안성 성벽, 우리 문화재도 사람 온기를

최근 중국 시안(西安)을 다녀왔다. 고대 중국의 14개 왕조가 1100년간 수도로 삼은 장안(長安)이 있던 곳으로 유구한 역사를 자랑한다. 진시황의 무덤과 병마용갱부터 중국의 절세미녀 양귀비의 목욕탕 화칭츠(華淸池) 등 다양한 문화재가 가득한 곳이기도 하다. 특히 시내에 위치한 장안성은 높이 12m, 성벽 위의 폭 12∼14m, 총길이 13.74km에 이르는 압도적인 위용과 각양각색의 조명장치가 뿜어내는 야경으로 시선을 사로잡는다. 유독 눈길을 끄는 것은 따로 있었다. 긴 성벽을 누구나 편하게 즐길 수 있도록 자전거 대여소가 성벽 위에 설치된 것. 남녀노소 누구나 자전거를 타며 성벽을 돌아다니는 광경은 신선한 충격이었다. 성벽 아래에는 아치형 통로를 뚫어 차량 통행이 자유롭게 이어졌다. 찬란한 역사유적을 활용하는 중국의 방식이다. 숭례문은 복원된 이후 굳게 닫혀 있다. 일부 기간을 제외하곤 밤에는 들어갈 수 없는 경복궁과 창덕궁 등 조선의 고궁들, 북악산 등 일부를 제외하곤 흔적조차 사라진 서울성곽까지. 제대로 활용되지 못하고 있는 우리의 아름다운 문화재를 보니 아쉬움이 커진다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-08

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조선의 선비들, 물건에 마음을 건네다

‘귀한 예복도 네가 간직하고 허름한 도롱이도 네가 간직하지. 말끔한 옷이라고 좋아하지 않고 남루한 옷이라고 싫어하지도 않는다네’(다산시문집·茶山詩文集 중) 옷장은 누구나 매일 보는 사물이다. 하지만 조선 후기의 실학자 다산(茶山) 정약용(1762∼1836)에겐 색다른 시선이 느껴진다. 어떤 옷이든 넉넉하고, 공평하게 받아들이는 옷장의 모습을 이같이 표현한 것. 정조 때 재상을 지낸 채제공(1720∼1799)은 ‘붓’의 역할에 주목했다. ‘너를 잘 사용하면 천인성명과 같은 심원한 이치 모두 묘사할 수 있지/너를 잘 사용하지 못하면 충의와 사악, 흑과 백 같은 양극단 모두 뒤바뀌고도 남지’(번암집·樊巖集 중) 이처럼 우리의 조상들은 아끼던 물건에 글을 새겨 넣는 ‘명(銘)’을 즐겼다. 최근 한국고전번역원에서 출간한 ‘명, 사물에 새긴 선비의 마음’(사진)은 정도전, 이황, 이익 등 고려와 조선시대 선비들이 남긴 명 60여 편을 모아 담았다. 그릇, 목침, 부채 등 일상에서 사용하는 물건을 통해 삶의 본질을 깨닫고 자신을 성찰했던 옛 선비들의 삶을 엿볼 수 있다. 한국고전번역원 전문위원으로 일했던 임자헌 씨가 글을 썼고, 정민주 씨가 그림을 그렸다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-07

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[책의 향기]세금 쏟아붓고도 적자… 국가 정책의 두 얼굴

“예비타당성 결과 경제적으로 효과가 있는 것으로 나타났다.” 국가의 정책은 각종 포장을 통해 객관적인 것처럼 보인다. 하지만 수십만 명이 이용할 것으로 예측됐던 민간투자 고속도로가 만성 적자에 시달리는 경우가 허다하다. 서울 지하철 9호선은 어떤가. 예상을 훨씬 상회하는 승객들이 매일 밀어닥치면서 ‘지옥철’이 된 지 오래다. ‘국가의 사기’는 이처럼 국가가 주도하는 정책의 이면을 들춰 본다. 2000년대 후반 ‘88만 원 세대’로 신드롬을 일으켰던 경제학자인 저자는 부동산부터 주식 교육 원전 자원외교 등 다양한 분야에서 국가가 수십조 원씩 쏟아부었던 각종 정책을 해부했다. 특히 피부에 와 닿는 대목은 국민들이 매일 마주하는 일상과 관련한 정책들이다. 대표적인 사례인 ‘버스 준공영제’를 살펴보자. 이 제도는 환승과 노선 변경에 따른 버스회사의 손실을 정부가 보조금을 지급해 메워 주는 방식이다. 해마다 보조금은 눈덩이처럼 커져 가고 있지만, 정작 버스 운수 종사자들의 삶은 나아진 게 없다. 대부분 가족회사 형태로 운영하는 버스 회사 소유주들만 이득을 가져갔다. 이 밖에도 정부 예산 ‘빼먹기’ 전쟁터가 된 연구개발(R&D) 관련 정책과 원주민을 내쫓는 ‘젠트리피케이션(gentrification) 현상’을 일으킨 도시재생 정책 등을 낱낱이 검증했다. 겉보기엔 그럴싸하지만 내실은 엉망이었던 정책은 보수와 진보를 가리지 않는다. 국가의 정책을 꼼꼼히 따져 보는 눈을 가진다면 외피와는 전혀 다른 속살을 지녔다는 걸 알 수 있다. 이 책은 똑똑한 시민이 되도록 견인해 주는 좋은 안내서다.유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-03

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조용필, 5월 데뷔 50주년 기념 전국 투어 콘서트

가왕(歌王) 조용필(68·사진)의 데뷔 50주년을 기념하는 전국 투어 콘서트가 5월부터 열린다. ‘조용필 50주년 추진위원회’는 5월 12일 서울 송파구 잠실종합운동장을 시작으로 올해 상반기에 대구와 광주, 의정부, 제주 등에서 공연을 진행한다고 2일 밝혔다. 추진위는 “조용필은 시대를 관통하고 세대를 통합한 유일무이한 음악인이자 우리 시대의 자랑”이라며 “그의 음악인생을 조명하는 것은 한국 가요사와 시대를 돌아보는 큰 의미가 있다”고 밝혔다. 지난달 발족한 추진위는 조용필의 음악을 사랑하는 학계·공연·미디어·마케팅 등 다양한 분야 전문가들이 모여 만들었다. 앞으로 공연을 포함해 그의 50년 가수 인생을 조명하는 다채로운 행사를 선보일 예정이다. 1968년 데뷔해 ‘20세기 최고의 가수’로 군림했던 조용필은 2013년에도 19집 ‘헬로’를 대형 히트시키며 세대를 아우르는 인기를 누리고 있다.유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-02

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘효명세자빈 책봉 죽책’ 150년만에 귀환

병인양요(1866년) 당시 프랑스군에게 약탈당했던 것으로 보이는 조선 왕실의 문화재가 150여 년 만에 고국으로 귀환했다. 주인공은 1819년 제작한 ‘효명세자빈 책봉 죽책(孝明世子嬪 冊封 竹冊)’. 국외소재문화재재단은 1월 31일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 기자간담회에서 “효명세자빈 죽책이 지난해 6월 프랑스의 한 경매에 출품된 사실을 확인한 후 협상을 거쳐 올 1월 20일 국내로 송환했다”고 밝혔다. 이날 처음 공개한 죽책은 1819년(순조 19년) 효명세자빈(1808∼1890)을 책봉할 때 수여한 대나무로 만든 책이다. 크기는 높이 25cm, 너비 17.5cm. 6장으로 구성된 죽책을 모두 펼치면 102cm에 이른다. 조선 왕실에선 왕과 왕후의 덕을 기리는 칭호를 올리거나 왕비, 세자, 세자빈을 책봉할 때 옥이나 대나무로 제작한 어책(御冊)을 만들었다. 효명세자빈은 후대에 고종을 수렴청정한 ‘조대비(趙大妃)’로 잘 알려져 있다. 풍양 조씨 조만영의 딸로, 남편인 효명세자(1809∼1830)는 요절했지만 아들 환이 조선 제24대 왕 헌종에 올랐다. 학계에서는 그간 효명세자빈 죽책이 병인양요 당시 불에 타 소실된 것으로 여겨져 왔다. 1857년 강화도 외규장각의 물품 목록인 ‘정사외규장각형지안(丁巳外奎章閣形止案)’에는 올라 있었지만 당시 프랑스군이 남긴 약탈 문화재 목록에는 포함돼 있지 않았기 때문이다. 그러나 지난해 6월 프랑스의 한 개인소장자가 경매에 내놓으며 죽책은 다시 세간에 모습을 드러냈다. 이 소장자는 파리에서 보석상을 운영한 할아버지 쥘 그룸바흐로부터 상속받았다는 사실이 확인됐다. 이후 재단은 소장자와의 협의와 국제법 검토를 거쳐 약 2억5000만 원에 구입했다. 구매 비용은 외국계 온라인 게임 회사인 ‘라이엇게임즈’가 모두 부담했다. 재단 관계자는 “효명세자빈의 죽책은 크기, 재질, 죽책문의 서풍과 인각(印刻) 상태가 매우 뛰어난 조선 왕실 공예품의 전형”이라고 설명했다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-01

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

신라 황복사터서 1000여점 유물… 왕실사찰 면모 보여

웅장하고 화려한 신라 왕실사찰의 면모를 보여주는 유적과 유물 1000여 점이 경북 경주 황복사(皇福寺) 터에서 무더기로 발견됐다. 문화재청의 허가를 받아 경주 낭산 일원(사적 제163호)에서 발굴 조사를 진행 중인 성림문화재연구원은 “지난해 8월부터 낭산 일원 4670m²를 조사한 결과, 크고 정교한 돌로 조성한 건물지와 십이지신상 기단의 건물지 등을 비롯해 유물 1000여 점을 찾아냈다”고 31일 밝혔다. 황복사는 ‘삼국유사’에서 654년 의상대사가 29세에 출가한 절이라고 기록돼 있다. 1942년 황복사지 삼층석탑(국보 제37호)을 해체했을 때 나온 금동사리함 뚜껑에서 ‘죽은 왕의 신위를 모신 종묘의 신성한 영령을 위해 세운 선원가람’이란 뜻의 ‘종묘성령선원가람(宗廟聖靈禪院伽藍)’이라는 글자가 나와 왕실사찰로 추정됐다. 이번 조사 결과 회랑(지붕이 있는 긴 복도) 터, 도로, 연못 등 황복사의 건물 배치를 알려주는 대규모 유구(遺構·건물의 자취)가 확인됐다. 출토된 유물 1000여 점 중에는 금동입불상과 보살입상, 신장상(神將像·부처를 수호하는 신장을 새긴 조각상) 등이 포함됐다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-02-01

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

프랑스에 약탈 당한 ‘효명세자빈 책봉 죽책’ 150년만에 국내 귀환

병인양요(1866년) 당시 프랑스군에 약탈당했던 것으로 보이는 조선 왕실의 문화재가 150여년 만에 고국으로 귀환했다. 주인공은 1819년 제작한 ‘효명세자빈 책봉 죽책(孝明世子嬪 冊封 竹冊).’ 국외소재문화재재단은 1월 31일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 기자간담회에서 “효명세자빈 죽책이 지난해 6월 프랑스의 한 경매에 출품된 사실을 확인한 후 협상을 거쳐 올 1월 20일 국내로 송환했다”고 밝혔다. 이날 첫 공개한 죽책은 1819년(순조19년) 효명세자빈(1808~1890)을 책봉할 때 수여한 대나무로 만든 책이다. 크기는 높이 25㎝, 너비 17.5㎝. 6장으로 구성된 죽책을 모두 펼치면 102㎝에 이른다. 조선 왕실에선 왕과 왕후의 덕을 기리는 칭호를 올리거나 왕비·세자·세자빈을 책봉할 때 옥이나 대나무로 제작한 어책(御冊)을 만들었다. 효명세자빈은 후대에 고종을 수렴 청정한 ‘조대비(趙大妃)’로 잘 알려져 있다. 풍양 조씨 조만영의 딸로, 남편인 효명세자(1809~1830)는 요절했지만 아들 환이 조선 제24대 왕 헌종에 올랐다. 학계에서는 그간 효명세자빈 죽책이 병인양요 당시 불에 타 소실된 것으로 여겨져 왔다. 1857년 강화도 외규장각의 물품 목록인 ‘정사외규장각형지안(丁巳外奎章閣形止案)’에는 올라 있었지만, 당시 프랑스군이 남긴 약탈 문화재 목록에는 포함돼있지 않았기 때문이다. 그러나 지난해 6월 프랑스 한 개인소장자가 경매에 내놓으며 죽책은 다시 세간에 모습을 드러냈다. 이 소장자는 파리에서 보석상을 운영한 할아버지 쥘 그룸바흐로부터 상속받았다는 사실이 확인됐다. 이후 재단은 소장자와의 협의와 국제법 검토를 거쳐 약 2억5000만 원에 구입했다. 구매 비용은 외국계 온라인 게임회사인 ‘라이엇 게임즈’가 모두 부담했다. 재단 관계자는 “효명세자빈의 죽책은 크기, 재질, 죽책문의 서풍과 인각(印刻)상태가 매우 뛰어난 조선 왕실 공예품의 전형”이라고 설명했다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-31

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

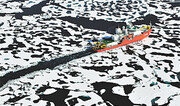

[책의 향기]매서워진 한파 왜? “북극 해빙 녹아서”

올겨울 시베리아의 날씨보다 매섭다는 강추위가 한반도를 강타하고 있다. 미국에선 체감온도가 영하 70도까지 떨어지는 등 북반구의 중위도 지역 국가들이 기록적인 추위에 몸살을 앓고 있다. “북극해 얼음이 급격히 사라지면서 대기로 많은 양의 열과 수분이 방출됐다. 이로 인해 추운 공기를 북극에 가둬주는 극소용돌이가 약해지면서 매서운 한파가 중위도를 강타했다.” 북극에서 해빙을 연구한 국내 연구진은 최근 한파의 원인을 지구온난화에서 찾았다. 특히 우리나라에는 대서양에 인접한 시베리아 북부의 ‘카라-바렌츠해’ 해빙의 감소가 가장 큰 영향을 미쳤다고 분석한다. 미지의 세계로 남아있는 북극. 이곳에서 20여 년간 기후, 생명, 토양, 경제, 법 등을 연구한 전문가 25인이 북극의 현장을 담은 책이다. 쇄빙연구선 아라온호를 이끌고 북극해 탐사를 나선 이들의 경험담뿐 아니라 각종 학술적 성과를 이해하기 쉽게 풀어 썼다. 책을 통해 본 북극은 과학 연구의 보고다. 동물생태학자의 눈에서 사향소와 북극토끼 등 희귀 동물의 자연 적응 능력이 발견됐고, 토양과학자는 북극해의 퇴적물을 분석해 애초 이곳이 바다가 아닌 담수호였다는 사실을 밝혀낸다. 아름다운 북극 밤하늘의 오로라를 통해 고층대기권의 기후 현상을 분석하는 연구진의 경험담을 읽을 때는 황홀함과 안쓰러움이 교차한다. 북극은 이미 전쟁터다. 미국은 이곳에서 석유 시추를 계획 중이다. 러시아는 야말반도에서 ‘야말 액화천연가스(LNG) 프로젝트’를 가동하고 있고, 덴마크는 희토류를 생산하고 있다. 과학, 경제, 외교의 각축장이 된 북극의 현재 모습을 생생하게 볼 수 있는 책이다.유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-27

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“미래 밝히는 동아의 소명 다하자”

동아일보의 지령(紙齡) 3만 호를 축하하는 ‘동아일보 지령 3만 호 기념식’이 26일 서울 종로구 일민미술관에서 열렸다. 김재호 동아일보 사장 겸 채널A 사장은 기념사에서 “3만 호는 97년 9개월 넘게 쉼 없이 달려온 결과로, 1920년 4월 1일 창간호부터 오늘 3만 호까지 모든 신문이 온전히 보존돼 있는 국내 유일의 신문사이기에 더욱 값지게 여겨진다”고 말했다. 동아일보는 일제강점기 4차례 무기 정간과 1940년 8월 강제 폐간을 비롯해 무려 63차례의 판매 금지와 489회의 압수 등 온갖 시련을 겪어야 했다. 광복 이후에는 독재정권에 맞서다 광고 탄압을 받았다. 김 사장은 “동아일보는 어떤 탄압에도 굴하지 않았으며 민주주의를 수호하고 문화를 가꾸고 키우는 역할을 다해왔다”며 “청년 인촌의 창간 정신처럼 더 나은 대한민국을 위한 사회적 책임을 기억하고, 과감한 변화와 혁신의 미래를 맞이하자”고 강조했다. 동아일보가 3만 호를 발행할 때까지 여러 분야에서 묵묵히 기여한 이들에게 감사패도 수여했다. 30년 넘게 동아일보를 구독하고 있는 장기 독자 오연완 씨와 43년간 광고를 이어 온 한화생명을 비롯해 이상순 경남 창원독자센터 사장, 정주하 경기 동평촌독자센터 관리소장, 김순임 뤼드코리아 팀장, 김영규 동영통운 기사, 남헌일 동아프린테크 안산공장 기술지원팀장, 이진호 전주페이퍼 상무, 박노정 광명잉크 상무, 권재우 아그파코리아 상무, 유병동 영남프린테크 이사 등 11명이 감사패를 받았다. 25년간 동아일보에 신문용지 공급을 담당한 전주페이퍼 이진호 상무는 답사에서 “영화 ‘1987’을 보며 동아일보 기자들에게 진심으로 감동을 받았고, 동아일보가 고객이어서 자랑스러웠다”며 “신문용지는 단순한 종이가 아니라 민족주의 민주주의 문화주의를 추구하는 동아일보의 열정과 혼을 담는 그릇이라고 자부한다”고 말했다. 이날 행사에는 동아미디어그룹 임직원과 독자, 기업 관계자 등 250여 명이 참석했다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-27

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

일장기 말소 등 일제때 2440일 정-폐간… 동아일보 ‘3만번째 역사’ 수년 늦어져

신문의 역사는 지령(紙齡)으로 기록된다. 3만 호를 돌파하려면 100년 가까운 역사를 지켜내야만 가능하다. 1920년 4월 1일 창간호부터 기록된 동아일보의 3만 번째 역사는 순탄하게 발행을 이어왔다면 이미 수년 전에 이뤄졌어야 했다. 그러나 동아일보는 1936년 ‘손기정 선수 일장기 말소 사건’을 비롯해 조선총독부에 의해 4차례에 걸쳐 609일간 무기정간을 당했다. 1940년 8월 11일자 지령 6819호를 끝으로 강제 폐간되는 등 일제강점기 동아일보는 무려 2440일 동안 정·폐간을 겪었다. 우리나라의 민족지 중 가장 길고, 가혹한 탄압이었다. 복간한 건 광복 후인 1945년 12월 1일이다. 이로 인해 창간 후 35년이 지난 1955년 8월 19일에야 지령 1만 호를 기록할 수 있었다. 단지 숫자만이 중요한 것은 아니다. 동아일보는 창간호부터 3만 호까지 모든 신문의 기록을 완벽하게 보관 중인 국내 최초이자 유일한 신문사다. 이뿐만 아니라 창업자 인촌 김성수 선생부터 현재까지 운영 주체가 변하지 않고, 이어져 내려 왔다. 특히 ‘민족주의’ ‘민주주의’ ‘문화주의’라는 창간 ‘사시(社是)’가 있는 신문으로서 3만 호를 맞는 첫 번째 주인공이다. 지령 3만 호를 넘긴 신문사는 미국의 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP), 영국의 더타임스, 일본의 아사히, 요미우리 신문 등 세계적으로도 손에 꼽을 정도다. 미국을 넘어 세계를 대표하는 뉴욕타임스는 1851년 9월 18일 창간했다. 1940년 3월 14일에 지령 3만 호, 1995년 3월 14일에 지령 5만 호를 돌파했고, 26일자는 5만7854호다. 워터게이트 특종 등 미국 민주주의의 보루 역할을 한 워싱턴포스트는 1877년 창간해 지령 4만 호를 넘겼다. 산업혁명을 통해 근대화를 이끈 영국의 신문 역사는 더 길다. 더타임스는 1785년 창간돼 26일자로 지령 7만2442호라는 역사를 자랑한다. 1821년부터 시작된 영국의 정론지 가디언은 지령 5만 호를 넘어섰고, 1888년 창간된 파이낸셜타임스는 2019년 초 5만 호를 돌파할 예정이다. 아시아에선 일본 신문의 역사가 상대적으로 길다. 가장 오래된 신문은 1872년 창간한 마이니치신문으로 2015년 2월 12일자로 지령 5만 호를 기록했다. 요미우리신문(1874년 창간) 역시 2015년 지령 5만 호를 돌파했고, 니혼게이자이신문(1876년) 아사히신문(1879년) 등도 지령 4만 호가 넘는다. 중화권에선 1903년 창간한 홍콩 최대 영자신문인 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 지령 4만 호를 넘겼다. 1902년 창간돼 일본의 침략에 맞서 중국의 민족의식을 고취한 신문으로 평가받는 다궁(大公)보도 지령 3만 호를 넘긴 역사를 기록 중이다. 이 신문은 중국의 문화대혁명 이후 홍콩에서만 발행하고 있다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-26

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

기대되네, 만월대 고려 유물

2018 평창 겨울올림픽 이후 2016년부터 중단된 개성 만월대의 남북 공동발굴조사와 북한이 소장하고 있는 고려 유물을 국내에 전시하는 데 대한 논의가 진행됐다. 문화재청 관계자는 “올해가 고려 건국 1100주년인 만큼 남북 공동으로 고려 유물 전시회를 여는 방안을 올림픽 이후에 계속 논의하기로 했다”고 24일 밝혔다. 문화재계는 남북 간에 문화유산·학술 교류 협력이 다시 이어질 것으로 기대하고 있다. 당초 우리 정부는 9일 열린 남북 고위급회담에서 2007년부터 2015년까지 개성 만월대에서 남북이 함께 발굴한 세계 최고(最古)의 금속활자 등 고려 유물을 올림픽 기간 동안 강원 평창군에서 전시하자고 제안했다. 하지만 북측은 시일이 촉박하고, 유물의 국외 반출 절차가 복잡해 당장 올림픽 기간에는 보낼 수 없다는 뜻을 밝혀왔다. 만월대 발굴조사에는 여러 의미와 사연이 담겨 있다.○ 세계 최초 금속활자 발견 만월대는 440년간 고려의 황궁이 있던 개성의 옛 궁궐터다. 고려 말 홍건적의 난 때 불에 타 없어진 후 600년 넘게 폐허로 방치됐다. 만월대란 이름은 조선 건국 이후 폐허가 된 고려 궁궐터의 산세와 땅 모양이 보름달 같다고 해서 붙여졌다. 2007년부터 8년간 진행된 남북 공동발굴조사에서 가장 눈에 띄는 유물은 2015년 11월 발견된 고려의 금속활자다. 가로 1.36cm, 세로 1.3cm, 높이 0.6cm의 이 활자는 고려 황실의 문서 생산을 담당한 장서각에서 만들었을 것으로 보고 있다. 만월대가 1392년까지 황궁으로 사용됐기 때문에 1455년 제작된 구텐베르크의 금속활자보다 최소 60년 이상 앞선 것으로 학계에선 추정했다. 수천 점의 토기와 기왓장을 비롯해 학계에서 보고된 바 없는 원통형 청자가 발견되기도 했다. 고려 황실의 제2정전으로 사용된 건덕전과 사당 역할을 한 경령전의 위치도 확인됐다. 공동발굴조사를 진행한 남북역사학자협의회의 안병우 이사장(한신대 교수)은 “지하에 묻힌 기단과 유물의 상태가 양호해 당시 발굴단에서 ‘기적에 가깝다’고 평가했다”고 말했다.○ 남북의 ‘인디아나 존스들’ 남북 연구진이 공동 작업을 하며 웃지 못할 해프닝도 많았다. 2007년 첫 발굴조사를 진행할 당시 ‘개토제’를 둘러싸고 실랑이가 벌어진 것. 한국의 문화재계에서는 발굴조사 전 안전을 기원하며 토지신에게 올리는 제사인 개토제(開土祭)를 지내는 것이 오래된 관행이다. 그러나 북한 발굴단에서 “사회주의는 과학인데 그 같은 미신 행위에 동조할 수 없다”며 거부했다. 결국 남한 발굴단이 제사를 지내고 북한 측은 멀리서 지켜보는 것으로 합의했다. 당시 제사 준비가 돼 있지 않아 급하게 돼지머리 그림을 그려 개토제를 지낸 후 본격적으로 발굴을 시작했다. 정태헌 남북역사학자협의회 부위원장(고려대 교수)은 “남한에서 3D 스캐너 등 최신 문화재 복원 기술을 전수하고 북한의 발굴 노하우도 공유했다”며 “남북 교류의 가장 모범적인 사례인 개성 만월대 발굴조사가 빠른 시일 내에 재개되길 기대한다”고 밝혔다. 한편 올림픽 기간인 다음 달 9일부터 18일까지 개성 만월대의 발굴 성과를 조명하는 ‘고려 황궁 개성 만월대 남북공동 평창 특별전’이 평창군 상지대관령고등학교에서 열린다. 남북역사학자협의회가 주관하는 이 전시회는 한국 박물관에서 소장하고 있는 고려 관련 유물을 선보이고 3D 프린팅과 홀로그램, 키오스크(터치스크린 방식의 무인 정보단말기) 기술도 활용할 예정이다. 전시는 무료. 02-725-7705유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-25

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

호랑이 삼국지

“한민족은 곰과 호랑이, 그리고 하늘에서 내려온 환웅에서 시작됐다.” 일연(1206∼1289)의 삼국유사에서는 호랑이를 한민족의 뿌리 중 하나라고 서술한다. 국토의 3분의 2가 산으로 이뤄진 우리나라에는 호랑이가 많이 살아 ‘호랑이의 나라’로 불릴 정도였다. 그만큼 호랑이를 표현한 미술 작품도 많다. 우리나라뿐 아니다. 고대 중국에선 상대(商代·기원전 1600년∼기원전 1046년) 청동기 시대부터 호랑이 무늬가 등장할 정도로 호랑이 숭배 문화가 널리 형성됐다. 호랑이가 서식하지 않는 일본에서는 아스카(飛鳥·592∼710년) 시대 때 우리나라와 중국에서 호랑이를 그린 불교 그림이 전해지면서 이후 호랑이를 신성시한 작품이 유행했다. 이처럼 동아시아 문화 속에서 오랜 시간 수호와 길상의 상징이었던 호랑이를 조명하는 특별한 전시회가 열린다. 국립중앙박물관은 일본 도쿄국립박물관, 중국 국가박물관과 함께 한국, 중국, 일본에서 호랑이를 다룬 미술 공예 조각 작품 145점을 선보이는 특별전 ‘동아시아의 호랑이 미술―한국·일본·중국’을 26일부터 3월 18일까지 연다. 이번 전시는 평창 겨울올림픽 개최를 기념해 올림픽 마스코트 ‘수호랑’의 주인공인 호랑이를 조명하기 위해 마련됐다. 국립중앙박물관이 1998년 이후 20년 만에 여는 호랑이 전시이자 한중일 국립박물관이 공동으로 개최하는 세 번째 특별전이다. 전시에는 진귀한 호랑이 작품이 가득하다. 단원 김홍도의 ‘송하맹호도(松下猛虎圖)’, ‘죽하맹호도(竹下猛虎圖)’ 작품과 국립중앙박물관이 소장 중인 ‘맹호도(猛虎圖)’ 3점을 처음으로 한자리에서 선보인다. 또 현존하는 조선시대 호랑이 그림 중 가장 큰 작품인 ‘용호도(龍虎圖)’가 비슷한 크기의 용 그림과 함께 공개된다. 이 그림은 한 변의 길이가 약 2.2m로, 조선시대 관청의 문이나 대청에 붙인 세화(歲畵·새해를 축하하는 그림)로 추정된다. 일본 작품은 16세기 말부터 17세기 초까지 활동했던 소가 조쿠안(曾我直庵)과 18세기 화가인 가노 미치노부(狩野典信)의 ‘용호도(龍虎圖)’ 병풍이 출품됐다. 중국은 자기로 만든 호랑이 모양 베개와 3000년 전에 제작된 호랑이 장식 꺾창을 볼 수 있다. 전시는 5부로 구성된다. 1∼3부는 ‘한민족의 신화’, ‘무용(武勇)과 불법(佛法)의 수호자’, ‘벽사의 신수(神獸)’라는 주제로 한국, 일본, 중국의 호랑이 미술을 각각 소개한다. 4부는 동아시아 3국의 호랑이 미술 중 걸작들로 꾸몄다. 5부에서는 근현대 호랑이 미술 작품을 만날 수 있다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-25

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“‘신라판 천녀유혼’ 쌍녀분기는 최치원 作”

‘신라판 천녀유혼.’ 통일신라의 천재 문인 최치원(857∼?)의 작품으로 알려진 ‘쌍녀분기’는 여귀신과 최치원의 기이한 인연을 다룬 소설이다. 원래 제목은 쌍녀분기였으나 조선시대 성임(1421∼1484)이 우리나라와 중국의 이야기를 정리해 출간한 ‘태평통재’에서 저자의 이름을 따 ‘최치원’으로 제목을 바꾸고, ‘신라수이전’에 수록된 것이라 정리했다. 9세기 당시 설화에서 소설로 이행하는 단계에서 나온 가장 빼어난 작품으로 한반도 문학사에서 의의가 크다. 하지만 실제 저자에 대한 논란은 최근까지 끊임없이 이어졌다. 이 작품은 최치원의 일생을 소개한 1부와 소설의 핵심 내용인 2부, 최치원의 말년 생애를 다룬 3부로 구성돼 있다. 특히 3부에 최치원의 죽음까지 언급돼 있어 후대에 작품이 기술됐다는 의심도 제기돼 왔다. 하지만 최근 쌍녀분기의 저자를 구체적으로 밝힌 연구가 나왔다. 김건곤 한국학중앙연구원 교수는 대동한문학회에 게재한 논문 ‘신라수이전 최치원 저작설에 대한 보론’을 통해 쌍녀분기의 실제 저자는 최치원이 틀림없다고 봤다. 논문에 따르면 논란이 컸던 3부는 최치원의 서술이라고 보기 힘든 구석이 많다. 1부에서 자신의 이력을 소개하며 과거에 한 번에 합격했다(一擧登魁科)는 내용을 소개했는데, 3부에서도 똑같은 내용이 등장한다. 게다가 앞선 최치원과 두 여인의 대화는 화려한 문체가 돋보이나, 3부는 긴장감 없이 이력만 서술한다. 김 교수는 “3부는 ‘격황소문’으로 적장을 침상에서 떨어뜨릴 정도로 명문장가였던 최치원의 글과는 확연히 다른 문체”라며 “3부의 최치원 개인 이야기는 후대에 추가로 서술된 것”이라고 분석했다. 중국 고문헌도 이 같은 사실을 뒷받침한다. 송나라 문인 장돈이가 편찬한 ‘육조사적편류’는 쌍녀분기를 옮기며 최치원의 생애는 다루지 않고 있다. 쌍녀분기의 2부 내용과 같은 것이다. 논란의 불씨는 성임이 태평통재를 편찬하면서 쌍녀분기를 각색한 것에서 비롯됐다는 분석이 있다. 성임은 15세기 이전까지의 중국과 우리나라의 일화나 시화를 광범위하게 수록했다. 특히 작품의 제목을 저자의 이름으로 바꾸고, 추가로 자료를 덧붙이는 경우가 많았다. 김 교수는 “성임이 최치원 사후 작성된 ‘최치원 열전’의 일부 내용을 쌍녀분기에 합쳐 쓰면서 후대에 오해를 일으키게 됐다”며 “성임이 정리한 소설 ‘최치원’과 최치원의 ‘쌍녀분기’는 내용이 다르므로 학계의 후속 논의가 필요하다”고 밝혔다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-24

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[책의 향기]“강한 조선을 만들자” 국방 개혁 꾀한 정조

정조 하면 으레 ‘학자군주(學者君主)’의 이미지가 떠오른다. 정조는 재위 당시 규장각을 만들어 박제가 유득공 등 당대 젊은 서얼들을 검서관으로 등용해 각종 학문을 진흥시켰다. 신하들에게 직접 강연을 주재하는 등 문인으로서의 면모가 강했다. 하지만 이 책은 ‘무인군주(武人君主)’로서의 정조를 조명했다. 무예와 군사기록을 총망라한 ‘무예도보통지’를 간행하고 친위 군대였던 ‘장용영’을 육성하는 등 문무(文武)의 균형 있는 발전을 중시했다는 것. 이 가운데서도 ‘문치규장 무설장용’이라 불릴 정도로 정조 사상의 핵심을 담은 장용영을 집중 분석했다. 저자는 1795년 정조의 수원 화성 행차를 재해석한다. 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 기념하기 위한 행사로 알려져 있지만 실제로는 정조가 준비해온 군사적 능력을 과시하는 게 주목적이었다고 분석했다. 당시 행차에서는 장용영 외영 군사들의 일사불란한 훈련 모습과 화약을 땅에 묻어 터뜨리는 매화시방(埋火試放) 등 신무기를 선보였다. 또 장용영 군사들과 화성의 백성들이 함께 훈련을 하면서 백성이 국방의 보루가 되는 ‘민보(民堡)’ 시스템을 선보이는 등 정조의 신(新)국방전략을 총망라한 행사였다. 하지만 1800년 정조가 급작스레 숨지자 정적이었던 노론 계열의 정순대비는 가장 먼저 장용영을 없앴다. 역설적으로 장용영의 가치를 가장 잘 드러내는 대목이다. 지난해 10월 유네스코가 무예도보통지를 세계기록유산으로 등재하면서 무치군주로서의 정조가 새삼 조명 받고 있다. 문(文)의 나라 조선의 국왕으로 무(武)를 중요시했던 정조의 독특한 사상을 만나게 해주는 책이다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-20

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

일제가 옮긴 ‘덕수궁 광명문’, 80년만에 제자리 이전

일제강점기인 1938년 조선총독부에 의해 덕수궁 남서쪽 구석으로 이전한 광명문(光明門)이 80년 만에 제자리인 함녕전(咸寧殿·보물 제820호) 남쪽으로 돌아간다. 문화재청은 “최근 문화재위원회 심의 결과 이 같은 결정이 나왔다”며 “봄부터 공사를 진행해 올해 안에 이전 공사를 마무리할 방침”이라고 18일 밝혔다. 광명문은 정면 3칸, 측면 2칸 규모로 겹처마와 팔작지붕을 갖춘 덕수궁 함녕전의 정문이었다. 1904년 덕수궁에 화재가 발생해 함녕전은 소실됐으나 광명문은 화를 피했다. 그러나 조선총독부는 1930년대 석조전 서관을 증축해 이왕가미술관을 개관하면서 광명문을 현재 위치로 옮겼고, 내부에는 물시계인 자격루(국보 제229호)와 1462년 제작한 흥천사명 동종(보물 제1460호)을 전시했다. 이로 인해 광명문은 문의 역할을 하지 못한 채 덕수궁 한구석에서 야외 전시관으로 전락했다. 광명문 이전은 목조 건축의 특징을 살려 해체 후 원래 자리에서 재조립하는 방식으로 진행할 예정이다. 문화재청은 광명문이 이전할 터에서 2016년 발굴 공사를 진행해 문의 유구(遺構·건물의 자취)를 확인했다. 공사가 시작되면 건물 내 자격루와 흥천사명 동종은 국립문화재연구소가 1년가량 보존 처리할 예정이다. 이후 자격루는 조선 왕실의 유물을 관리하는 국립고궁박물관으로 이전하고 불교 문화재인 흥천사명 동종은 이전 장소를 추가로 논의할 계획이다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-19

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[아하!東亞]국내 최초 민간서체 공모… 4만여종 명조-고딕체 개발

“본사에서 언문(諺文)의 자체(字體)를 이상적으로 개선코자 천하에 구하오니 만대에 필적을 서물(書物)마다에 인(印)코자 하는 인사는 천재일우의 차기(此機)를 일(逸)치 마시고 일필을 휘(揮)하소서.” 1929년 8월 7일 동아일보 1면에 사고(社告)로 실린 서체 모집 공고다. 우리나라 최초의 민간 서체 공모로서 독자 친화적인 신문을 만들기 위한 획기적인 시도였다. 당시 공모에선 구약성경 개역에 참여했던 이원모(1875∼?)의 서체가 당선됐다. 동아일보는 4년간의 실험 끝에 1933년 4만여 종에 이르는 독자적인 ‘명조체’와 ‘고딕체’ 활자를 개발해 1933년 4월 1일자 신문부터 6·25전쟁 때까지 사용했다. 가독성 높은 서체로 인기를 끌자 각종 인쇄·출판업체에서도 동아일보체를 구입해 사용했다. 6·25전쟁 당시 서울을 점령했던 북한은 동아일보사에 보관된 활자를 가져가 북한 조선노동당 기관지인 ‘노동신문’의 활자로 1958년까지 사용했다. 해외에서도 인기가 많아 재일본대한민국민단(민단)과 미국의 발간물에서까지 사용될 정도였다. 아름다운 글씨뿐만 아니라 활자를 종이에 찍어내는 최고의 윤전기 역시 동아일보와 함께했다. 1920년 4월 1일 창간 당시엔 일본에서 주문한 윤전기가 도착하지 않아 외부에 인쇄를 맡길 수밖에 없었다. 1919년 ‘3·1운동 독립선언서’를 조판한 곳이었던 육당 최남선의 신문관을 비롯해 당시 경성에서 가장 컸던 대동인쇄소 등에 인쇄를 의뢰했다. 1920년 7월 동아일보는 당시 아시아에서 가장 빠른 시간당 2만 장을 찍어낼 수 있는 마리노니 윤전기를 구입했다. 인쇄 능력은 시간당 2만 장으로 당시 서울에서 사용된 평판인쇄기의 능력이 시간당 2000장이었던 것에 비해 10배 정도로 빨랐던 것이다. 1958년 9월에는 시간당 10만 장을 인쇄하는 국내 최초의 반자동식 윤전기인 독일의 ‘알버트’ 윤전기를 도입했고, 1978년 6월 3일자에서 처음으로 컬러 지면을 선보이기도 했다. 1994년엔 당시 몽골과의 문화 교류사업의 하나로 동아일보의 윤전기를 몽골 최대 일간지 ‘아르틴 에르히 신문사’에 기증하기도 했다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-18

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[종이비행기]역사를 바꿔온 ‘생활형 직업인’

“내 역할은 대한민국이라는 거대한 여객선의 작은 나사못이다. 나사못의 임무는 배가 어디로 가는지를 걱정하기보다는 자신이 맡은 철판을 꼭 물고 있는 것이다.” 최근 ‘검사내전’(부키)을 출간한 김웅 인천지검 부장검사는 한 선배 검사의 말을 인용하며 자신의 직업관을 이같이 밝혔다. 검사 하면 으레 떠오르는 “정의가 강물처럼 흐르도록”, “법률가의 양심으로”와 같은 멋들어진 구호와는 거리가 멀다. 특수부처럼 언론의 조명을 받는 부서가 아닌, 잡다한 수많은 사건을 처리해야 하는 형사부에서 오랜 기간을 보낸 그는 스스로 “생활형 검사”라고 말한다. 그러나 거머리처럼 중소기업의 돈을 빼먹는 악질 사기꾼과 보험사기를 부추기는 불량병원 등을 집요하게 수사해 법정에 세운 그를 보면서 ‘생활형’이라는 말이 부정적인 의미만은 아니라는 생각이 든다. 실제로 생활형 직업인들이 이뤄낸 일은 많다. 영화 ‘1987’에서는 공명심과는 거리가 먼 검사, 부검 결과를 있는 그대로 밝힌 의사, 취재한 내용을 가감 없이 보도한 기자가 나온다. 묵묵히 해야 할 일을 했을 뿐이었던 그들이 역사의 거대한 물길을 바꾼 것이다. 언젠가는 ‘생활형’이라는 칭호가 최고의 찬사가 되리라 기대해 본다.유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-18

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

외국 신문에 담긴 구한말 우리 모습

구한말 서양인의 눈에 비친 우리나라의 모습은 어땠을까. 국립중앙박물관은 미국 영국 프랑스에서 대중적 인기를 누린 신문과 잡지 14종에서 한국 관련 기사 75건을 추려 원문과 번역문을 담은 책 ‘19세기 말∼20세기 초 서양인이 본 한국’을 펴냈다고 17일 밝혔다. 책에는 병인양요, 신미양요, 갑신정변, 청일전쟁, 러일전쟁을 거쳐 1910년 경술국치까지 주요한 순간을 서양인의 시각으로 쓴 기사와 여행기가 수록됐다. 또 당시 상황을 알려주는 사진과 삽화가 함께 실렸다. 국립중앙박물관 홈페이지()에서 무료로 내려받을 수 있다. 분량은 316쪽. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-18

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“조선판 르네상스 부르짖던 ‘반계’… 격변기에 놓인 사회에 시사하는 바 커”

“반계는 철저한 사회개혁을 주장하면서도 역설적으로 유교의 전통을 지켜야 한다는 상고주의자였죠. ‘그리스와 로마로 돌아가자’는 서양 르네상스의 정신과 맥이 닿아 있는 조선판 르네상스를 부르짖었던 인물이었습니다.” 9일 서울 종로구의 한 오피스텔에 위치한 ‘익선재(益善齋)’. 창덕궁이 훤히 내다보이는 이곳은 임형택 성균관대 명예교수(75·사진)가 마련한 연구공간으로 한문고전을 읽고 토론하는 연구자들이 함께 한다. 임 명예교수는 최근 반계 유형원(1622∼1673)의 시와 산문 등 문집을 엮은 책 ‘반계유고’를 익선재 학자들과 함께 출간했다. 반계는 조선 실학의 시초라 여겨질 만큼 조선 후기 지식인에게 큰 영향을 미쳤다. 성호 이익(1681∼1763)은 반계의 대표 저서인 ‘반계수록’을 신묘한 약초에 비유하며 “병자가 여기서 죽어가고, 약초는 저기서 썩어가 마침내 이도 저도 다 못 쓰게 됐다”고 밝히기도 했다. 하지만 반계는 다산 정약용(1762∼1836) 등 후대 실학자에 비해 유명하진 않다. 임 명예교수는 “새가 좌우 날개로 날듯이 그 사람의 진면목을 보려면 학문적인 저서뿐 아니라 문집을 함께 봐야 한다”며 “유형원이 덜 조명된 데에는 6권으로 알려진 문집 ‘반계선생유집서(磻溪先生遺集序)’가 소실돼 그의 사상이 오롯이 전달되지 못한 측면이 있다”고 말했다. 임 명예교수는 3년이 넘는 시간을 투입해 반계의 시와 산문을 수집하고 번역했다. 이 책에는 반계의 시 182편이 수록됐고, 역사·지리·철학 등 여러 방면에 대해 쓴 산문도 실렸다. 또 정조대왕과 반계의 동료 및 후학이 그를 기억하고 그리며 쓴 각종 기록 역시 담겼다. 반계가 쓴 시 ‘두 벗을 생각하며’에선 “발분하여 고인을 좇고 근본을 두텁게 해 부화를 털어내기에 힘쓰네”처럼 실천적 학자의 면모를 만날 수 있다. 2018년 반계를 다시 되짚어야 하는 이유는 뭘까. 임 명예교수는 “반계는 명·청 교체라는 혼란기를 겪으며 적극적인 통화정책, 토지개혁 등 근본적인 변화를 주장한 인물”이라며 “여러 안보 이슈와 적폐청산 등 격변기에 놓여 있는 현재의 우리 사회에 시사하는 바가 크다”고 밝혔다. 유원모 기자 onemore@donga.com}

- 2018-01-17

- 좋아요 개

- 코멘트 개