원형 혹은 삼각형 기둥으로 된 분청사기의 표면은 울퉁불퉁, 모양도 삐뚤삐뚤.

여기에 흰색 화장토가 물감 흘린 자국처럼 자유분방하게 흔적을 남기고 있다.

마음 가는 대로 빚은 듯한 작품이 마냥 속편하게 보인다.

한데 바라볼수록 살갑고 정이 간다.

억지나 과장이 없다.

기교부리지 않은 소박한 멋.

문득 ‘고졸(古拙)하다’는 표현이 떠오른다.

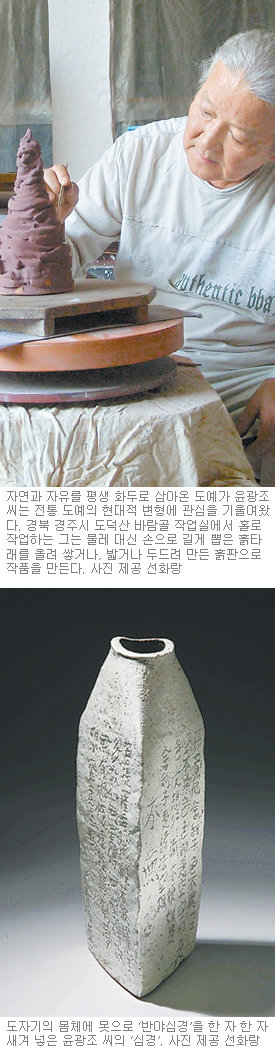

2003년 이후 미국의 필라델피아미술관을 비롯해 영국과 호주에서 줄줄이 초대전을 갖고 한국의 미와 그 안에 스며든 철학을 알려온 현대도예가 윤광조(62) 씨의 신작들.》

산바람-골짜기물 버무려 우리의 아름다움을 빚다

내년 1월 3일까지 서울 종로구 인사동 선화랑(02-734-0458)에서 열리는 전시에서 볼 수 있다. 최근 1억 원 상금의 경암학술상(예술분야) 수상 기념으로 9년 만에 서울에서 여는 개인전이다.

#자연 그대로를 담아내다-‘산중일기’

그는 13년째 경북 경주시 도덕산에 자리한 바람골에서 살고 있다. 휴대전화도 안 터지는 외진 작업실. 조수도 두지 않고 청소부터 흙 만지고 1220도 불가마에서 굽는 일까지 오롯이 그의 몫이다. 물레의 기계적 성질이 마뜩지 않아 손수 떡가래처럼 길게 뽑은 흙을 타래처럼 쌓아올리거나 흙판을 붙이고 다듬어 작품을 만든다. 단순하게 보이는 작품에 고된 노동이 숨어있는 것. 그의 표현에 따르면 “무작위의 불규칙성을 가지고 도자기 표면에 근육질을 만드는 작업”이다. “영감은 평생에 두세 번 오면 많이 오는 것. 나는 영감으로 작업하지 않는다. 늘 정신이 깨어 있어야 한다. 그래야 새로운 것을 찾을 수 있다.”

이런 과정에 바람골의 자연을 버무려 만든 작품이 ‘산중일기’ 시리즈. 인공적으로 정제된 완벽함 대신 한국의 자연이 그렇듯 건강하고 순후한 아름다움으로 빛을 발한다. 서툴고 어설퍼 보이는 불완전함 속에 전통문화의 유전자에 녹아 있는 조형적 미감과 역동적 기가 살아 숨쉬고 있는 것이다.

‘정체성, 보편성, 조형성’을 고민하는 그는 우리 것의 아름다움을 존중하면서도 전통의 답습이 아닌, 현대적 변형에 관심을 쏟는다. 전통적 비례를 벗어나 위로, 옆으로 잡아 늘인 것이 작품의 포인트. 또 흙의 물성과 하얀 화장토의 분장이 꾸밈없이 그대로 드러나는 기법을 선호한다. “내가 표현하고자 하는 것은 자유스러움과 자연스러움이다. 새로운 조형임에도 낯설지 않고 우연과 필연, 대비와 조화의 교차를 통해 이를 드러내고자 한다.”

#두려움을 이겨내다-‘심경’

홍익대 공예학과를 졸업한 그는 제7회 동아공예대전 대상을 수상하는 등 일찍부터 두각을 드러냈다. 생전에 최순우 전 국립박물관장은 그를 아껴 “물 속에 잠긴 달을 길어 올릴 만한 기량을 가진 작가”라며 급월당(汲月堂)이란 호를 지어주었다. 2004년 국립현대미술관 올해의 작가로 선정됐다. 하지만 극소수를 제외하곤 한국에서 전업작가로 사는 일은 곤고하다. “작가는 이름이나 경제와 좀 떨어져 있어야 한다. 순수를 지키려면 매일 싸워야 한다.” 과작인 그는 우리나라에서 전업작가로 살아남는 일에 대해 “마치 알몸으로 가시덤불을 기어 나오는 것 같다”고 비유했다.

경제적 어려움보다 그가 정작 두려워하는 것은 안주하는 삶. “같은 것을 반복할 순 없다. 새로운 조형세계로 여행하는 것이 목표다.” 전시가 끝난 뒤 작업장에 들어가는 것이 무섭다고 토로한다. 도자기에 ‘반야심경’을 못으로 새기는 ‘심경’ 시리즈는 마음을 다잡기 위한 의식으로 태어났다. 획 하나만 틀려도 두 달 작업이 수포로 돌아가는 이 작업은 그가 삶과 예술을 가다듬는 치열한 수행과정인 셈이다. 다시 처음 그 마음으로 돌아가기 위한….

고미석 기자 mskoh119@donga.com

인간 배아 줄기세포 : 인간 복제 가능한가

-

오늘과 내일

구독

-

브랜더쿠

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

어떤 대화 했나? … 삼성전자 노태문 사장, 구글 부사장과 회동

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

여중생 간음하고 “피임약 먹어라” 요구한 담임교사…징역 6년

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

4선 성공 김태호, 첫 당권 도전 시사… “쓸모있는 역할 무엇인지 고민중”

- 좋아요 개

- 코멘트 개