‘과로사회’는 이렇게 만들어진다. 상사가 보기엔 중요하고 시급하다지만 내일 해도 되거나 필요 없는 일인데 핵심 과제로 둔갑시킨다. 심지어 조직을 위해선 하지 말아야 하겠지만 사적 이익을 만들려다 보니 엉뚱한 과제를 강요하는 일도 생긴다. 짜증스럽게 일하는 사람만 피로에 찌들게 된다. 물론 급한 주문을 받아 일주일 내내 야근하는 일이 생길 수 있다. 제품을 배에 실어주고 항구 떠나는 모습을 볼 때 보람은 밀물 같고 고단함은 썰물 같으니 차원이 다른 일이다. 필요성과 보람이 있다면 기꺼이 견디겠지만 하면 할수록 화가 나는 일이라면 과로를 부르는 주범이다.

내게 월급 주는 곳에서만 과로를 안기면 다행이다. 공동체로 불리는 사회에도 피로와 과로가 존재한다. 정해진 규칙대로, 규칙이 없어도 상식적으로 행동하면 스트레스 없이 지낼 수 있어야 살기 좋은 나라다. 앞으로 달려가는 차를 운전하는데 자꾸 룸미러를 주시하며 뒤에 대형 차량이 달려들지 않나 살펴봐야 하는 요즘이다. 과로사회의 주범이다. 주범은 정부 정책에도 있다. 새 원자력발전소는 짓겠지만 원전 폐지에 힘을 쏟겠다는 말이 귀로 들릴 뿐 머리로 알아듣긴 어렵다. 공론화라는 국민 여론수렴 과정을 거쳐 합의된 사안이다. 그런데 이런 신호를 보내고 있으니 자기 판단만 옳다고 철석같이 믿는 김 부장을 보는 듯하다. 녹색 신호등을 켜주고 딱 한 대만 통과시키고는 ‘이건 멈춤신호’라고 우기는 교통경찰과 뭐가 다른가. 이런 엉터리를 볼 때 운전자는 스트레스에 시달린다.

과로사회의 주범으로 꼽힐 정책을 만들지 않으려면 하고 싶은 일보다 해야 할 일을 찾아야 한다. 생각이 다른 사람의 이야기에 귀를 기울이고 누구의 말이 합리적인지 판단해 결정하면 될 일이다. 내가 전에 했던 이야기고 나와 친한 사람이 주장한 내용이니 필요하든 말든 끝까지 밀고 가려는 행태를 소신이라 볼 수 없다. 과로사회의 한 축을 형성할 뿐이다. 감투를 쓰면 꿈꾸던 일들이 손쉽게 현실화하는 모습을 보고 싶다는 건 이해한다. 다만 손에 쥔 칼자루가 길수록 이 시대가 필요로 하는 일인지 더 고민해야 하는 게 당연한 일 아닌가.

이런 문제부터 고쳐야겠지만 절대적으로 긴 근무시간은 제대로 줄였으면 좋겠다. 세계가 한국의 과로 수준을 인정한다. 한국 연간 평균 근로시간은 2113시간으로 경제협력개발기구 회원국 중 멕시코에 이어 2위를 달리는 중이다. 한국은 ‘꼴찌’ 독일(1371시간)보다 54% 더 일하는 셈이다. 한국 1인당 국민총생산은 2017년 2만9115달러로 독일의 70% 수준이다. 그 나라만큼 잘살려면 어느 정도는 더 일해야 할지 모른다. 그걸 감안해도 버는 돈의 격차에 비해 한국의 근로시간은 너무 길다.

이동영 정책사회부 차장 argus@donga.com

광화문에서

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

고양이 눈

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

조국 ‘국정원 불법사찰’ 국가 배상 확정…1000만원 받는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

-

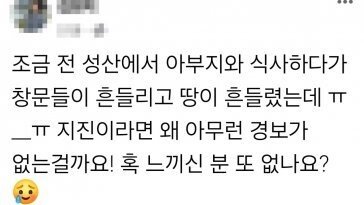

제주 동부지역 ‘땅 흔들림’ 신고 11건…‘지진경보’ 안울려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[광화문에서/장관석]“尹의 격노” 2년… 경청이 변화의 시작](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124661776.2.jpg)

![[광화문에서/박민우]중앙은행들의 新골드러시에 한국은행이 뛰지 못한 이유](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124641985.2.png)

![[광화문에서/신수정]대전 성심당이 보여준 지역 경쟁력의 가치](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/23/124622680.2.jpg)

댓글 0