조선시대 선병(選兵) 방식

조선시대에는 향교나 성균관에서 유학을 공부하는 학생과 현직 관리를 제외한 16세부터 60세 이하의 남성 모두가 국방의 의무를 졌다. 이른바 군역(軍役)이다. 이를 피하기 위해 향교에 거짓으로 등록하는 사람이 있는가 하면 고향과 호패를 버리고 깊은 산속으로 숨어들어 가 화전을 일구며 사는 이들도 있었다.

그래도 일반 백성 대부분은 성실히 군역을 이행하며 생계를 꾸려갔다. 하지만 모든 건장한 남성이 군대에 간다면 일상적 사회 기능이 멈추게 될 게 분명했다. 누군가는 밭을 갈고 모를 심어 식량을 생산해야 하고, 또 다른 누군가는 생필품을 만들어 시장에 내다 팔아야 사회가 제대로 돌아간다. 그래서 세 명 가운데 한 명 정도만이 실제 군대에 입대를 하고 나머지 두 명은 ‘포(布)’라는 세금을 내 군대에 간 사람을 지원하는 방식으로 군역을 대신하기도 했다.

이렇게 군대에 간 사람들은 요즘처럼 신병교육훈련 및 기초체력 검정을 받았다. 그 과정에서 개개인의 특징에 따라 병과가 달라졌는데, 그 구분법을 보면 당시 군대에서 어떤 사람을 좋아했는지, 혹은 꺼렸는지를 짐작할 수 있다.

다음으로는 싸움판에서 성장해 온 이른바 ‘왈짜패’들이다. 이런 사람들은 전장에서 충분히 공을 세울 수 있을 만한 공격적인 심성을 갖고 있어 군대에서는 쌍수를 들고 환영했다.

반면 군대에서 정말 싫어하는 사람은 두 가지 부류였다. ‘제일 쓸모없는 사람’이라고 병서에 크게 적어놓은 것을 인용하면 이렇다. 첫째는 ‘평시에 빈둥빈둥 노는 자로 얼굴이 훤하게 빛나고 행동을 약삭빠르게 하는 사람’이다. 두 번째는 ‘간교한 자로 정신과 얼굴빛이 안정되지 못하고 상관을 보아도 전혀 두려워하지 않는 사람’이다.

오늘날의 기준으로 봐도 그 이유를 충분히 짐작할 수 있다. 훈련장에서 제대로 사람을 가려내 교육하지 못하면 적이 나타나는 순간, 얼굴은 누렇게 되고 입은 바싹 마르며, 손은 조급해지고, 다리는 사시나무 떨듯 흔들려 그동안 배웠던 모든 것을 일순간에 까먹고 만다고 기록은 전한다. 여기에 성격마저 우직하지 못하다면 말 그대로 오합지졸이 되는 것이다.

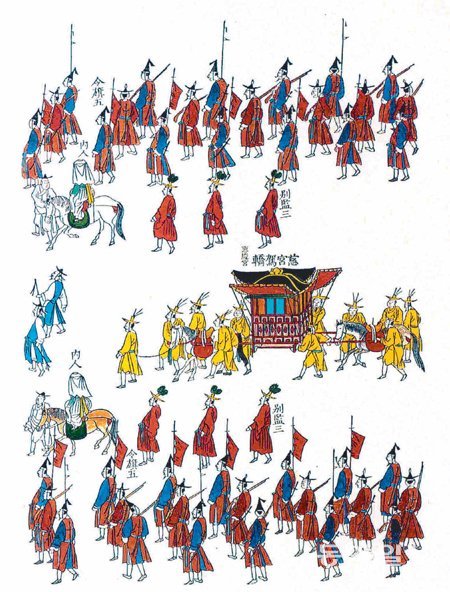

이런 한계를 극복하기 위해 조선시대 군대는 사람의 기본적인 신체 특성을 활용해 병과를 구분하기도 했다. 먼저 키가 작은 사람은 방패를, 키가 큰 사람은 활이나 창을 잡게 했다.

방패의 경우는 기본적으로 적의 공격을 맨 앞에서 막아내는 역할이기에 몸집이 작아야 효과적이다. 특히 빠르게 앉았다 일어서기를 반복해야 해서 키 작은 사람이 적격이었다. 병서에는 ‘뱀이 기어가듯, 거북이 숨 쉬듯이 납작 엎드려서 움직인다’고 표현했다.

반면 키가 큰 사람은 활과 장창을 쓰게 했다. 키가 크면 당연히 팔 길이도 길어서 활시위를 많이 당길 수 있고, 똑같은 길이의 창을 들어도 훨씬 멀리 찌를 수 있다. 특히 키가 큰 데다 허릿심까지 좋은 병사가 맨 앞줄에서 휘두르는 장창은 매우 위력적이었다고 한다.

마지막으로 약삭빠르거나 힘이 약한 병사는 화병(火兵), 즉 취사병의 역할을 주어 부대원들의 식사를 담당하도록 했다. 조선시대에도 이렇게 사람들의 특성을 적절히 활용하여 군사들을 모집하고 운용한 것을 알게 되면 비과학적일 것만 같았던 조선의 군대가 조금은 달라 보일 것이다.

실제 전투 상황을 가정해 적절한 사람을 뽑고 개인의 재능에 맞는 자리를 찾아주는 것이야말로 훌륭한 지휘관의 최우선 덕목이다.

요즘의 군대에는 조선시대보다 세분화된 병과와 첨단무기가 존재한다. 하지만 군대란 역시 사람의 일로 조선시대 선병법의 기본정신은 아직도 참조할 만하다 할 것이다.

최형국 한국전통무예연구소장·역사학 박사

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

4선 성공 김태호, 첫 당권 도전 시사… “쓸모있는 역할 무엇인지 고민중”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

서울 산후조리원 평균 이용료 450만 원…강남 최고가 4020만 원

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조국 ‘국정원 불법사찰’ 국가 배상 확정…1000만원 받는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0