1914년에 영국 해군은 15만 명의 병력과 60척의 군함을 보유했다. 14년 뒤 해군은 10만 명, 군함은 20척으로 각각 줄었다. 하지만 군함 수리창 직원은 1200명, 해군본부 관리자는 1560명씩 늘었다.

‘파킨슨의 법칙(Parkinson's law)’은 이런 모순에 대한 문제의식에서 나왔다. 경제학자이자 역사학자인 노스코트 파킨슨은 관료의 수가 업무량에 관계없이 늘어난다는 점을 실증적으로 지적했다. 필요가 없어도 끊임없이 새로운 일거리와 자리를 만들어 내는 관료조직의 이면도 꼬집었다.

이런 속성을 지닌 공무원 조직이 내놓고 ‘큰 정부’를 주장하는 현 정권에서 한층 비대해진 것은 당연하다. 제대로 된 나라라면 어디서나 공공 부문 감축 바람이 한창인데 한국은 거꾸로 공무원을 잔뜩 늘렸다. 공직자로서 갖춰야 할 최소한의 준비도 없이 ‘벼락감투’를 쓰고 세금으로 봉급 받아 가면서 큰소리치는 사람도 적지 않다.

쓸데없는 곳에 나랏돈을 낭비하니 후유증이 없을 리 없다. 온갖 명목으로 세금을 늘렸지만 재정 적자와 국가 채무는 폭발적으로 증가했다. 이 정권의 나라 살림 운영 방식은 가정이라면 이혼감이고, 민간 기업이라면 파산감이다. 정부 예산이 세금이 아니라 자기 주머니에서 나왔다면 저렇게 흥청망청 쓸 수는 없다.

공공 부문의 다른 한 축인 공기업도 마찬가지다. 노무현 정부에서 공기업 민영화는 사실상 중단됐다. 모든 공기업의 민영화가 바람직한가에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 하지만 상당수 공기업에서 나타나는 비효율적이고 방만한 경영, 낙하산 인사와 정부 눈치 보기의 폐해는 심각하다.

한국조세연구원이 이달 중순 내놓은 ‘공기업 민영화 성과 분석’ 보고서는 많은 시사점을 준다. 분석 결과 포스코 KT 두산중공업 KT&G 등 민영화된 공기업은 경영 효율화와 구조조정으로 성과가 개선됐다. 일부 우려와 달리 민영화 이후 소비자 후생도 줄어들지 않았다. 실제로 임직원들을 만나 보면 일을 대하는 눈빛부터 달라졌다.

한국의 경제발전 과정에서 정부의 역할은 중요했다. 지금도 공무원이나 공기업 임직원 가운데 높이 평가할 분이 적지 않다. 하지만 ‘민(民)은 말라 가는데 관(官)만 살찌는’ 나라의 앞날이 밝을 순 없다. 민간에 맡겼다면 훨씬 예산도 절약하고 서비스도 좋아질 업무가 어디 한둘인가.

정부와 공기업의 비대화를 공익(公益)과 고용 측면에서 강변할지 모른다. 그러나 경제학자 제임스 뷰캐넌을 중심으로 한 공공선택이론에 따르면 기업인 못지않게 관료와 정치인도 공익보다 권력 확대 등 사적 이익에 관심이 더 높다. 행정부나 공기업에서 늘어나는 일자리는 전체 경제 관점에서는 잃는 게 더 많을 수 있다.

‘큰 정부’에 대한 집착은 ‘비생산적 기생(寄生)계층’의 확대와 국민 부담 급증만 불러왔다. ‘크고 무능한 정부’가 얼마나 큰 재앙인지는 신물 나게 경험했다. ‘파킨슨의 법칙’이 위험수위를 넘어선 공공 부문의 폭주(暴走)를 막지 못하면 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아온다.

권순활 경제부장 shkwon@donga.com

차승재

-

병을 이겨내는 사람들

구독

-

광화문에서

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[동아광장/송인호]청년에게 불리한 주택청약 재설계하자](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124886128.1.thumb.jpg)

[동아광장/송인호]청년에게 불리한 주택청약 재설계하자

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

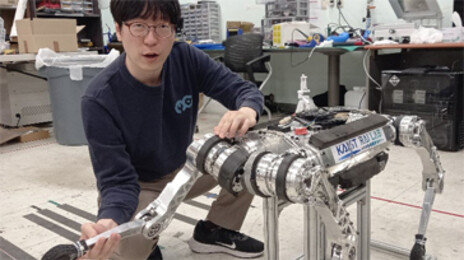

“8시간 연속 보행 사족로봇 개발… 산길-모래밭 가리지 않아”[허진석의 톡톡 스타트업]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[책의 향기]‘해로운 가족’과 헤어지는 법 알려드립니다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124886173.1.thumb.jpg)

[책의 향기]‘해로운 가족’과 헤어지는 법 알려드립니다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[차승재의 영화이야기]'영화 아카데미'의 빛과 그늘](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0