충분한 양의 금화를 채우자 카심은 바위 문 앞으로 가 외쳤다.

“열려라, 콩.”

그런데 이게 어찌 된 일인가? 열릴 것으로만 알았던 바위 문은 꿈쩍도 하지 않았다. 카심은 다시 한번 소리쳤다.

“열려라, 콩! 열려라, 콩!”

그러나 바위 문은 여전히 열리지를 않았다. 황금에 눈이 어두워진 카심은 그 사이에 깜박 주문을 잊어버리고 말았던 것이다. 몇번이나 같은 말을 되풀이 하여 외치던 카심은 다시 외쳤다.

“열려라, 팥.”

그러나 바위 문은 여전히 꼼짝하지 않았다. 그렇게 되자 카심은 당황한 목소리로 다시 외쳤다.

“열려라, 보리.”

“열려라, 귀리.”

그렇지만 바위 위에는 한 줄기 갈라진 금도 나타나지 않았다. 당황한 카심은 생각나는 대로 곡식 이름들을 마구 외쳐대었다. 그러나 그 거대한 바위 문은 굳게 닫힌 채 꼼짝도 하지 않았다. 그는 온갖 곡물 이름 중에서도 오직 한가지, 마법의 영험이 있는 참깨만은 생각이 나지 않았던 것이다.

이런 불행한 사태를 전혀 예상치 못했던 카심은 그 주문을 다시 생각해내려고 갖은 애를 썼다. 그러나 아무 소용이 없었다. 그도 그럴 것이, 그의 기억은 이미 영원히 그 마법의 이름을 잊어버리고 있었기 때문이었다.

“이런 빌어먹을! 이런 빌어먹을!”

공포와 분노에 사로잡혀서 카심은 버럭버럭 혼자 소리쳤다. 그러다가 그는 금화를 그 자리에 버려둔 채 동굴 속을 이리저리 뛰어다니기 시작했다. 어딘가 다른 출구가 있을지도 모른다고 생각했기 때문이었다. 그러나 어디로 가든 그를 가로막고 있는 것은 딱딱한 화강암 벽뿐이었다. 그렇게 되자 그는 흡사 우리에 갇힌 맹수나 발정한 낙타처럼 침과 거품을 뿜으며 절망적으로 외쳤다.

“알리바바 이 나쁜 놈! 이런 위험한 장소를 나한테 가르쳐주었다니!”

그렇지만 그에게 내려진 벌은 그것으로 끝난 것이 아니었다. 그에게는 아직 죽는 일이 남아 있었던 것이다. 그것도 머지않아서 말이다.

정오가 되자 사십 명의 도적들은 그들의 동굴로 돌아왔다. 바위 문 앞으로 돌아온 도적들은 커다란 상자를 실은 열 마리의 당나귀가 나무에 매어져 있는 것을 보고는 깜짝 놀랐다.

“근방에 사람이 있는 게 틀림없어.”

이렇게 말한 두목은 칼을 뽑아 들었다. 그와 동시에 서른아홉 명의 부하들도 일제히 칼을 뽑아들고 주위를 샅샅이 뒤지기 시작했다. 누군가근방에 숨어있다가 그들의 비밀을 알아내기라도 한다면 큰일이라고 생각했던 것이다. 그러면서도 그들은 그들의 동굴 속에 이미 침입자가 숨어 있다는 사실에 대해서는 생각지도 못했다.

아무리 찾아보아도 당나귀 주인을 찾을 수 없게 되자 두목은 이제 동굴 안으로 들어가기로 결심했다. 두목은 높이 칼을 쳐들고 바위 문을 향하여 주문을 외웠다. 그러자 그 커다란 바위는 둘로 갈라지면서 양쪽으로 열리기 시작했다.

한편, 동굴 안에 갇혀 있던 카심은 말발굽 소리와 산적들의 외침 소리를 듣고 자신의 파멸을 직감했다. 그렇지만 그냥 죽을 수는 없는 일이었다. 어떻게든 살아날 것을 시도해볼 수밖에 없었다.

<글:하일지>

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“이 얼굴이 60대?”…아르헨티나 미인대회 1위 나이 화제

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

서울시학생인권조례 폐지…충남 이어 2번째

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

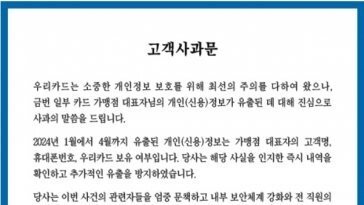

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[국회대정부질문/韓美안보공조]『대북정책 원칙 세우라』](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)