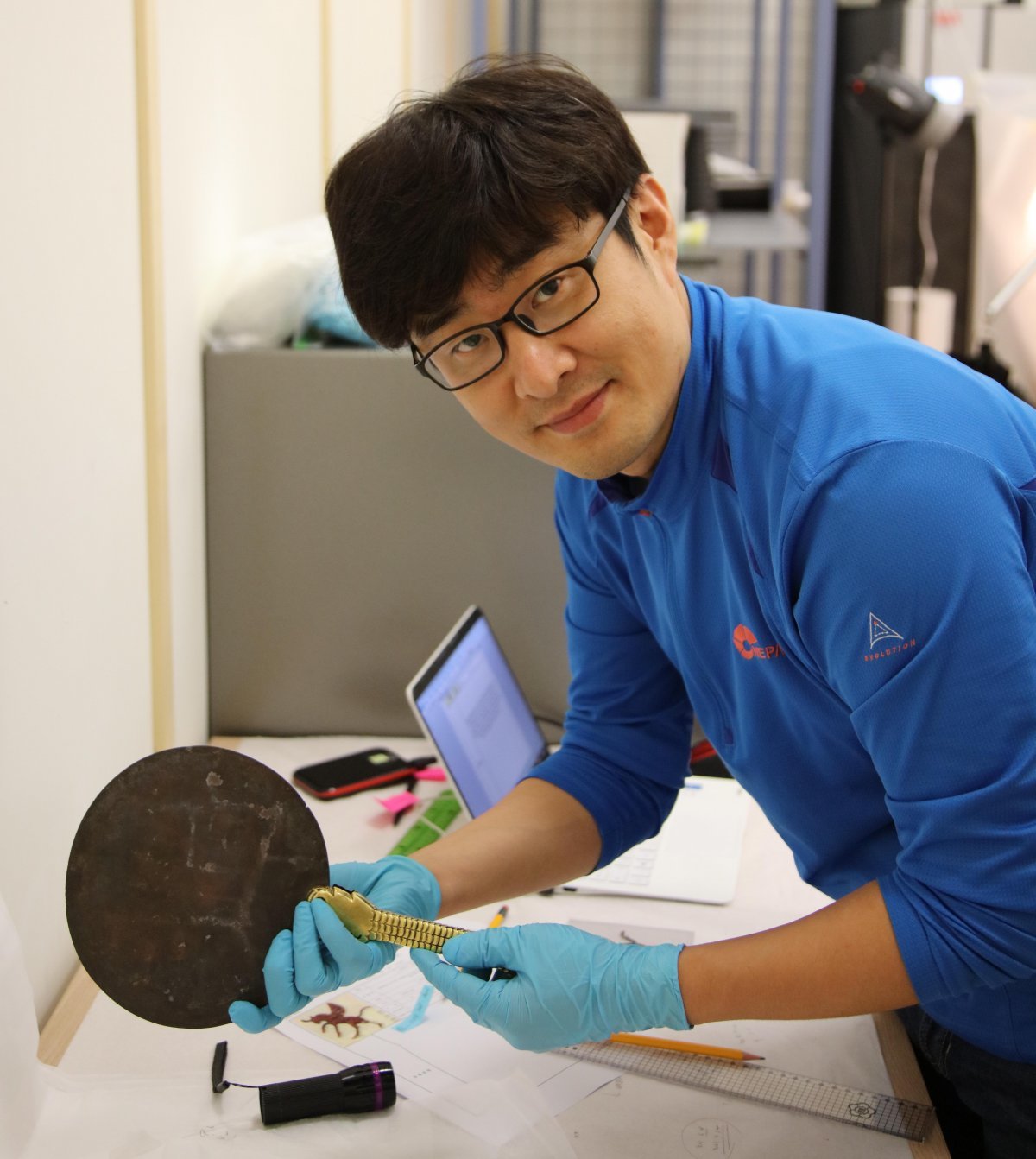

‘황금, 불멸의…’ 쓴 강인욱 교수

시기별 황금문화 전파사 소개해

화려한 사슴뿔 모양의 관 사이사이 달린 푸른 곡옥(曲玉)들이 자태를 뽐낸다. 1921년 처음 발굴된 신라 금관총 금관의 모습이다. 이는 유라시아 초원의 황금 문화와 동아시아의 옥을 제작하는 기술이 결합된 결과라는 분석이 많다. 불을 이용해 금속을 제련하는 뜨거움과 돌을 갈아 만드는 차가움의 조화가 절묘하다.

강 교수는 “황금 문화가 유라시아에서 신라로 전파됐다거나, 아니면 신라에서 자생적으로 자라났다거나 하는 단순한 이분법적 시각에서 벗어나려 했다”며 “‘실크로드’를 매개로 초원과 동아시아 간 형성된 다양한 지역적 네트워크를 조명했다”고 말했다. 신라 금관 양식에 대한 연구는 많지만, 초원 황금 문화의 변용에 주목해 풀어낸 연구가 드물다는 것에 착안했다.

강 교수는 2016년 7월 국립 카자흐스탄 박물관 수장고에서 카자흐스탄 국보인 황금 유물들을 본 것을 계기로 이번 책을 집필했다. 강 교수는 “황금은 약 6000년 전 인간 역사로 들어온 이래 아름다움과 재화, 권력에서 최상의 가치를 한 번도 내어준 적이 없다”며 “고대부터 현대에 이르기까지 황금에 얽힌 고고학적 의미를 대중에게 잘 알리고 싶다”고 말했다. 신간은 기원전 9세기∼기원전 3세기 스키타이-사카 문화에서 발달한 동물 모양 황금 장식, 기원후 3∼5세기 훈족들의 유색 보석을 황금 사이에 박는 상감 기법 등 시기별로 발달한 황금 문화를 세분해 알려준다. 또 고대뿐 아니라 현대 사회에서도 논쟁이 되고 있는 황금 유물의 발굴과 전시품의 운명을 다뤄 읽는 재미를 더했다.

사지원 기자 4g1@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘그림자 실세’ 모즈타바 급부상… 우라늄 농축 등 대외 강경책 지속 [글로벌 포커스]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“필수의료 보상 강화” 신장이식 수가 최대 186% 인상

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

레알 마드리드 vs 도르트문트 ‘300억원 단판 승부’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0