공유하기

[기자의 눈/이강운]‘은퇴 후 11년’이 던진 충격파

-

입력 2007년 4월 17일 03시 00분

글자크기 설정

“지금 사무실에서는 다들 ‘계산기’를 두드리느라 정신없습니다.”

본보의 ‘은퇴자 관리’ 시리즈 첫 회가 나간 9일 기자의 휴대전화에는 이런 내용의 문자메시지가 전달됐다. ‘은퇴 후 11년’이라는 헤드라인에 적잖은 충격을 받은 듯했다.

이번 취재를 위해 본보 취재팀은 서울대 소비자아동학부에 은퇴자 503명에 대한 일대일 면접조사를 의뢰했다. 은퇴자들은 이 조사에서 ‘은퇴 시점의 보유자산으로 평균 11.7년 더 생활할 수 있을 것 같다’고 했는데, 이게 ‘남 얘기 같지 않다’는 것이었다.

사실 45세 직장인이 54세(응답자 평균 은퇴연령)에 은퇴해 34년(통계청 2005년 생명표의 남성 기대여명 88세 기준)을 더 살아야 한다면 강 건너 불구경만 할 수는 없을 것이다.

우리나라는 저출산율과 빠른 고령화로 노인 인구가 급속히 증가하고 있다. 특히 조기 퇴직, 저금리, 저성장이 겹치면서 고령층의 빈곤 문제는 사회의 재앙이 될 수 있다고 전문가들은 경고한다.

오종윤 한국재무설계 이사는 아예 “돈으로는 노후 대비가 사실상 불가능하다”고 주장했다.

그는 이렇게 말했다. 45세 직장인(아내는 41세)이 60세에 은퇴해 90세(아내는 100세)까지 산다고 할 때, 생활비로 매달 300만 원을 조달하려면 은퇴 시점에 17억 원의 금융자산이 있어야 한다. 물가상승률 연 3.5%, 세후 수익률 6.0%를 적용한 셈법이다.

문제는 이렇게 하려면 45세부터 15년간 매년 6900만 원을 투자해야 한단다. 사교육비, 대출이자 등 늘어나는 씀씀이를 생각할 때 정말 불가능한 일이 아닐 수 없다.

한 대기업체 임원은 “집 한 채 있으면 노후에 어떻게 되겠지 하고 있다가, 과도한 보유세 부담으로 ‘집=노후 대비’라는 공식이 깨졌다”고 허탈해했다.

전문가들은 ‘연금개혁안’을 놓고 갈팡질팡하는 정부나 정치권에 노후를 기댈 생각은 절대 하지 말고, 스스로 대비책을 세울 것을 권고한다. 당장 “나는 100세까지 산다. 그러니 80세까지 일해야 한다”고 자기 최면을 걸라고 했다.

정부도 ‘젊은 노인’들의 숙련된 기술과 노동력을 활용할 수 있는 일자리 확충에 더욱 신경 써 줬으면 한다.

이강운 경제부 kwoon90@donga.com

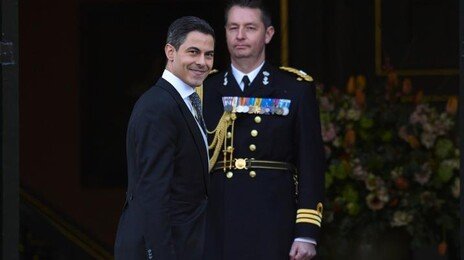

빛나는 조연 >

-

애널리스트의 마켓뷰

구독

-

광화문에서

구독

-

임용한의 전쟁사

구독

트렌드뉴스

-

1

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

2

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

3

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

4

가짜 돈 내는 할머니에게 7년째 음식 내준 中 노점상

-

5

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

6

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

9

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

10

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

5

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

트렌드뉴스

-

1

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

2

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

3

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

4

가짜 돈 내는 할머니에게 7년째 음식 내준 中 노점상

-

5

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

6

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

9

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

10

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

5

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[빛나는 조연]英배우 주드 로/주연 압도하는 '2色 카리스마'](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0