공유하기

[책갈피 속의 오늘]1971년 제1차 ‘사법파동’

-

입력 2004년 7월 27일 18시 55분

글자크기 설정

서울지법 당직판사실에 구속영장이 청구됐다. 피의자는 같은 법원 형사부의 이범렬 부장판사와 최공웅 판사.

청구 이유는 ‘직무와 관련한 뇌물수수.’ 증인조사를 위해 출장을 가면서 변호사에게서 교통비와 숙식비로 9만7000원을 받았다는 것.

당시 형사사건에서 검증(檢證)을 신청한 변호인측이 비용을 대는 것은 관행이었으나.

이 부장판사는 검찰에 ‘미운 털’이 박힌 터였다. 시국 공안사범에 대해 잇따라 무죄판결을 내렸으니. ‘소신 법관’에 대한 ‘정치 검찰’의 보복이었다.

영장은 기각됐고, 서울형사지법 판사 37명 전원이 집단사표를 냈다. 이튿날 검찰이 다시 영장을 청구하자 전국 판사(415명)의 3분의 1이 넘는 153명이 사표를 내던졌다.

제1차 사법파동은 검찰과 법원간의 미묘한 갈등 속에서 터져 나왔다.

법원이 ‘신민당사 농성사건’ 피고인 10명 전원과 월간 ‘다리지(誌) 사건’ 피고인 3명 등 시국공안사범에 무죄를 선고한 게 그 얼마 전이었다.

기꺼이 ‘권력의 시녀’를 자임했던 검찰은 심기가 불편했다. 허나 검찰의 뜻만은 아니었다.

그해 6월 대법원이 군인과 군속의 손해배상 청구를 제한하는 국가배상법에 대해 위헌 판결을 내린 것이 화근(?)이었다.

그것은 헌정사상 획기적인 판결이었다. 혁명정부의 ‘비상입법’에 제동을 걸었으니.

박정희는 격노했다. “사법권 독립은 수단일 뿐 그 자체가 목적이 될 수 없다!”

초유의 사법파동은 무덥고 긴 한 달 동안 이어졌으나 사법권 독립의 개혁에 이르지는 못했다.

이듬해 출범한 유신체제는 사법부의 위헌법률심사권을 박탈했고 국가배상법 위헌에 찬성했던 대법관을 재임용에서 모두 탈락시켰다.

권력의 ‘사법부 길들이기’는 어제오늘 일이 아니다. 충돌도 있었고 ‘동행(同行)’도 있었다.

5·16 직후 법원은 “비상조치법은 헌법에 합치된다”며 새로운 권력 창출을 거들기도 했고, 1980년 김재규의 내란죄 혐의에 대해 소수 의견을 냈던 이들은 법복을 벗어야 했다.

신군부의 등장으로 임기를 채우지 못하고 물러났던 이영섭 대법원장은 탄식했다.

“과거를 돌아보면 모든 것이 회한과 오욕으로 얼룩진 것 외에 아무것도 아니었다….”

이기우기자 keywoo@donga.com

책갈피속의 오늘 >

-

행복 나눔

구독

-

오늘과 내일

구독

-

김순덕 칼럼

구독

트렌드뉴스

-

1

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

2

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

3

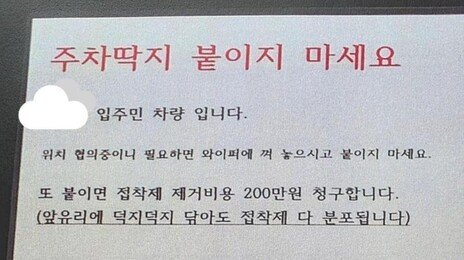

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

4

李대통령 지지율 59%…부동산 정책은 “부정적” 47%

-

5

‘대장동 항소 포기’ 반발 검사장 7명 법무연수원 좌천

-

6

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

7

일해도 노령연금 그대로, 이달부터 적용…지난해 감액분도 환급

-

8

증인 꾸짖고 변호인 감치한 이진관, 박성재-최상목 재판도 맡아

-

9

몸에 좋다던데…부자들이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

10

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

7

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

-

8

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

9

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

10

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

트렌드뉴스

-

1

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

2

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

3

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

4

李대통령 지지율 59%…부동산 정책은 “부정적” 47%

-

5

‘대장동 항소 포기’ 반발 검사장 7명 법무연수원 좌천

-

6

트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다[지금, 이 사람]

-

7

일해도 노령연금 그대로, 이달부터 적용…지난해 감액분도 환급

-

8

증인 꾸짖고 변호인 감치한 이진관, 박성재-최상목 재판도 맡아

-

9

몸에 좋다던데…부자들이 피하는 ‘건강식’ 5가지

-

10

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

한덕수 징역 23년 선고…“위로부터의 내란, 위법성 더 크다”

-

3

李 “용인 반도체 전력 어디서 해결?…에너지 싼 곳에 갈 수밖에”

-

4

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

[속보]한덕수 1심 징역 23년 선고…“내란 가담자 중벌 불가피”

-

7

李 “정교유착, 나라 망하는길…‘이재명 죽여라’ 설교하는 교회도”

-

8

李 “北이 핵 포기하겠나…일부 보상하며 현 상태로 중단시켜야”

-

9

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

10

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[창간특집]책갈피 속의 4월 1일](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0