공유하기

[경제 포커스]해외플랜트사업 '성장엔진' 변신

-

입력 2003년 9월 4일 17시 51분

글자크기 설정

가스플랜트 5기와 가스 저장소, 발전소 등이 나란히 배치돼 거대한 플랜트 공단이 형성돼 있다. 플랜트 하나를 짓는 데 드는 공사비는 1억달러 정도. 공사에 관련된 국가만 43개국으로 해외 건설업계에서는 ‘올림픽’에 비교될 정도다.

“대우건설이 참여한 프로젝트는 1∼3호기와 5호기 등 모두 4기입니다. 1, 2호기가 적자라면 3호기는 손익분기점에 이른 사업, 5호기는 ‘남는 장사’를 하고 있습니다.”

|

현장소장인 조응수 대우건설 해외사업본부 상무는 흑자 반전의 이유로 프로젝트 매니지먼트(PM)를 꼽았다. 건설업에서 PM은 공사부문과 사업부서 사이에서 기술적용과 현장관리 등을 통합 조정해 공기(工期)를 줄이고 공사 품질을 높이는 첨단 사업관리기법. 대우는 발주처로부터 PM 능력을 인정받아 5호기는 엔지니어링과 기자재 조달, 시공을 한꺼번에 맡는 방식으로 수주했다. 1∼3호기는 단순히 시공만 담당한 공사였다.

이란 수도 테헤란에서 남서쪽으로 900km 떨어진 반다르 이맘 석유화학 경제특별구역. 세계의 유명 건설업체가 치열한 수주전을 벌이는 이란 최대의 석유화학 플랜트 단지다.

LG건설의 빙초산 플랜트도 독일 일본 등의 유명 건설회사를 제치고 따낸 사업. LG건설은 시공을 제외한 엔지니어링과 자재 조달, 시공감리 등을 책임진다. 노른자만 빼온 셈. LG건설이 다른 사업장보다 각별한 애정을 쏟는 것도 이런 까닭이다.

|

우리 건설업계의 해외사업 전략이 대폭 바뀌고 있다.

고생만 하면서 실속은 없는 ‘노가다’ 공사는 줄어든다. 반면 플랜트 등 고(高)부가가치 사업에 집중하는 추세다.

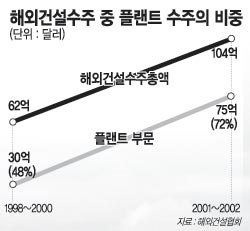

해외건설협회에 따르면 국내 건설회사가 최근 5년간 해외에서 수주한 대형 프로젝트는 16개 사업장, 72조원. 이에 따라 90년대 초반 해외 사업의 20% 수준이었던 플랜트 사업 비중이 최근 70%에 이른다. “국내 아파트 장사로 큰 돈을 벌면서 해외 사업에서는 주먹구구식 사업관리로 퍼주기 공사를 한다”는 비판을 받던 것과는 대조적인 모습이다. 건설업계의 새로운 ‘성장 엔진’으로 자리 잡은 것.

한국건설산업연구원 김민형 연구위원은 “고급 인력인 엔지니어의 임금이 선진국의 3분의 1 수준이고 중국 인도 등 후발업체 기술 수준이 아직 낮아 한국의 플랜트 사업 전망은 밝다”고 설명했다.

풀어야 할 문제도 많다. 특히 금융기법 강화가 가장 아쉬운 부분. 프로젝트가 대형화하면서 발주처가 설계와 구매, 시공은 물론 금융조달까지 요구하는 추세이기 때문이다.

보니섬(나이지리아)=차지완기자 cha@donga.com

반다르이맘(이란)=김창원기자 changkim@donga.com

경제 포커스 >

-

광화문에서

구독

-

지금, 이 사람

구독

-

횡설수설

구독

트렌드뉴스

-

1

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

4

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

5

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

6

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

7

[오늘의 운세/3월 12일]

-

8

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

9

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

10

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

트렌드뉴스

-

1

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

4

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

5

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

6

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

7

[오늘의 운세/3월 12일]

-

8

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

9

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

10

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[경제 포커스]'특별한 상품' 마케팅 바람](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0