공유하기

정신질환자 전국 700여만명 사회복귀 돕는 곳 고작 41곳

-

입력 2004년 9월 14일 18시 50분

글자크기 설정

A씨는 13년 전부터 피해망상 증세가 생겨 툭하면 가족에게 주먹을 휘둘렀다. 그러다 지난해 7월 아버지에게 부엌칼을 휘둘렀고, 결국 가족은 A씨를 정신병원에 입원시켰다.

A씨는 6개월 후 치료를 마치고 퇴원했지만 가족은 정신질환의 재발 여부를 확신할 수 없어 받아들이지 않았다. 결국 오갈 데 없어 거리를 떠돌아다니던 그는 지난달 정신병이 도졌다.

담당의사인 권정화(權貞和) 원장은 “A씨는 약을 복용하면 치료가 잘 되는 환자”라며 “그가 퇴원 후 곧바로 사회로 보내지는 대신 사회복귀시설에서 (복귀를) 준비하는 시간을 가질 수 있었다면 병의 재발 없이 정상적인 사회생활이 가능했을 것”이라며 안타까워했다.

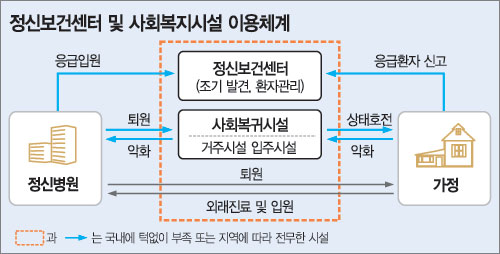

▽정신질환자 관리시설 부족 실태=정신질환은 치료 못지않게 환자의 조기발견과 치료 이후의 사회복귀를 위한 철저한 사후 관리가 중요하다.

그러나 현재 방치된 정신질환자를 발견해 병원에 연결시켜 주거나 퇴원한 환자가 사회에 적응할 수 있도록 지속적으로 관리해주는 정신보건센터가 있는 기초자치단체는 전국 243개 시군구 중 115곳에 불과하다.

또 정신병원에서 퇴원했어도 재발 가능성 때문에 아무도 받아주지 않는 이들의 사회복귀를 도와주며 병의 예후를 살펴주는 사회복귀시설도 41개소에 불과하다. 그나마 국내의 사회복귀시설들은 대부분 소형이어서 입소가 필요한 환자(4000여명)의 15%인 600여명만이 겨우 이용하고 있다. 가정 및 사회와 정신병원 사이의 완충장치가 턱없이 부족해 갈데없는 퇴원자들이 길거리를 방황하고 있는 것이다.

현재 정신분열, 알코올 중독, 치매 등 보건복지부가 추정하는 정신질환자 수는 700만여명. 이 중 20%만이 치료를 받고 있다. 나머지 80%는 가족이 숨기거나 본인이 치료를 기피하는 등의 이유로 치료 혜택을 받지 못하고 있다.

이 가운데는 중증 정신질환자도 전국적으로 23만5000명(한국보건사회연구원 통계)으로 추산되지만 30∼40%가 치료를 못 받고 방치되고 있는 상황이다.

서울시 강남정신보건센터 이명수(李明洙) 센터장은 “서울의 경우 정신질환자 10명 중 7명은 치료는 물론 관리조차도 제대로 되지 않고 있으며 지방은 더 심각한 상황”이라고 말했다.

한국보건사회연구원 서동우(徐東佑·정신과 전문의) 연구위원은 “정신질환은 다른 질병과는 달리 가족이 환자 보호를 거부하거나 방치하는 경우가 많다”며 “이들을 체계적으로 관리하고 치료 후 직업을 갖고 살아갈 수 있도록 정신보건센터와 사회복귀시설을 대폭 늘려야 한다”고 말했다.

|

이진한기자 likeday@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

4

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

5

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

9

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

10

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

4

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

5

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

9

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

10

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0