◇나는 가끔 우두커니가 된다

천양희 지음 128쪽·7000원·창비

천양희 시인의 시들은 겸손하다. 올해 우리 나이 칠순에 이르는, 시력 46년의 이 시인은 새 시집에서 이렇게 고백한다. ‘오래된 나무를 보다 진실이란 말에/대해 생각해본다 요즘 들어 진실이란/말이 진실로 좋다 정이 든다는 말이 좋은/것처럼 좋다 진실을 안다는 말보다 진실하게/산다는 말이 좋’(‘진실로 좋다’)다고 읊는다. 소박한 듯 보이는 시편들은 그러나 깊다. 그 시들은 ‘그토록 고독을 사랑하사/고(苦)와 독(毒)을 밥처럼 먹고 옷처럼 입었’(‘성(聖) 고독’)던 시간들로부터 나온 것들이다. “나는 가끔 우두커니가 되어 무릎 꿇어야 보이는 작은 것들을 생각한다”면서 그는 시선을 더 낮은 곳에 두기를 스스로에게 청한다. 칠순의 시인이 ‘아직 덜 되어서/언젠가는 더 되려는 것’(‘새가 있던 자리’)이라고 말할 때 읽는 이들은 숙연해진다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

기자의 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“맛있어서 두 개 먹어” 푸틴이 극찬한 중국 음식은

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

오동운, 편법증여 의혹에 “하나뿐인 딸 아파트 해준다는 소박한 생각”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

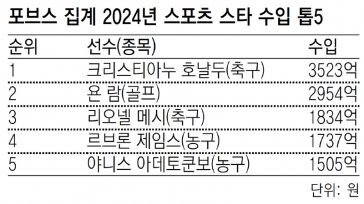

하루 10억원… 호날두 전세계 스포츠선수중 ‘수입 킹’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0