◇중국음식문화사/왕런샹 지음·주영하 옮김/608쪽·3만5000원/민음사

“고기 중에서 가장 좋은 것으로는 원숭이의 입술, 오소리의 발바닥, 제비의 꼬리, 도요새의 팔꿈치, 야크의 꼬리, 코끼리의 코, 그리고 봉황의 알이 있다. 물고기 중에서 맛있는 것으로는 둥팅호의 용상어, 펑쉬에 사는 다리가 여섯인 붉은 등의 자라, 관수에서 날아다니는 날치가 있다.”

한국에 있는 ‘중국집’이 아닌 중국 본토의 음식점에 가보면 음식의 방대한 가짓수와 양에 한번쯤 놀라게 된다. 이미 3600여 년 전 이윤이 꼽은 재료들을 보아도 ‘날아다니는 것 중에는 비행기, 네발 달린 것 중에는 책상만 제외하고 모두 먹는다’는 중국 음식문화의 개성이 매우 깊은 연원을 지니고 있음을 알 수 있다.

전국시대 들어 백가쟁명(百家爭鳴)이 펼쳐지면서 각 학파는 각각의 사상과 관련해 음식 이론을 만들었다. 대체로 검소와 절제를 강조했다. 묵자는 “자신의 양에 맞도록 밥을 먹으라”고 말했고, 공자는 “군자는 음식을 배부르게 먹으려 하면 안 된다”고 강조했다. 이 가운데 특히 ‘반듯하게 썬 음식이 아니면 먹지 말라’ ‘술을 취할 때까지 마시지 말라’ 같은 유가의 사상은 고대 중국의 음식문화에서 핵심을 이뤘다.

한나라 때는 서역과의 문화 교류로 향신료 등이 들어오면서 음식문화가 새로운 차원으로 발전했다. 소비를 활성화시켜 경제를 일으키고자 연회가 성행했으나 무분별한 음주로 문제가 발생하자 ‘세 사람 이상이 까닭 없이 한자리에 모여 술을 마시면 일금 넉 냥의 벌금을 내야 한다’는 율령까지 생겼다.

당나라 시대에 이르러서는 음식을 먹는 다양한 방식이 시도됐다. 웅번이라는 사람은 연회를 열고 손님을 접대할 때마다 연회장 앞마당에서 양 한 마리를 잡은 뒤 손님들로 하여금 스스로 칼을 들고 가장 즐겨 먹는 고기 부위를 선택해 자르도록 했다는 기록이 있다.

음식을 중요하게 여긴 덕택에 중국에선 음식과 관련된 철학, 예술 등도 꽃을 피웠다. 문인들의 작품 소재에도 자주 음식이 등장했다. 당나라 시인 두보는 ‘미인의 노래(麗人行)’라는 시에서 귀한 음식을 즐기는 모습을 상세하게 묘사했다. “낙타의 봉우리에서 나온 붉은색 고기를 푸른 솥에서 꺼내고, 수정 그릇에 비늘 없는 담백한 생선 음식을 담아 내놓는다. 무소뿔로 만든 젓가락으로 실컷 먹어 한참 동안 젓가락을 대지 못하고, 고기 자르는 방울 칼은 공연히 고기를 저미는구나.”

당나라와 송나라를 거치면서 문인들은 ‘다도(茶道)’와 함께 ‘주도(酒道)’에 집중했다. 오빈이라는 사람은 ‘주정육칙(酒政六則)’에서 주도를 가리키는 ‘육음(六飮)’을 정리했다. 그 가운데 ‘음인(飮人·술 마시는 사람)’을 △고아(古雅·고상하고 우아함) △호협(豪俠·호방하고 의협심이 강함) △망기(忘機·속세의 일이나 욕심을 잊음) △가아(可兒·아이와 같이 천진난만함) 등의 표현으로 정리했다.

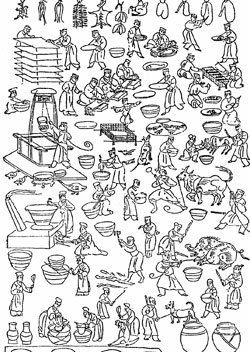

송나라 때에는 음식점과 주점이 한층 다양한 형태로 발전했다. 남송의 도읍인 임안에는 다방 술집 국숫집 과자점 등이 곳곳에 자리를 잡았다. 당시의 큰 술집 이름은 태화루, 춘풍루, 풍낙루, 중화루, 춘융루 등 요즘 한국의 ‘중국집’에서 볼 수 있는 이름들이다. 이런 술집에선 옥련추, 사춘당, 황도춘, 진주천, 설유, 경화로, 청풍당, 남교풍월 등 고상한 이름의 술을 팔았다. 실내 장식을 화사하게 꾸몄고 고급 주점에는 여름철이면 기온을 낮추기 위해 얼음 항아리를, 겨울에는 난방용 화로를 설치했다. 이런 고급 음식점의 종업원은 100∼200가지나 되는 메뉴의 이름과 값을 줄줄 읊었다.

금동근 기자 gold@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

권오상의 전쟁으로 읽는 경제

구독

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

마음처방

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

대만 치켜세운 젠슨 황, 대만과 중국 달리 표시된 지도까지 공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

하천서 자전거 타다 목줄 안한 개와 충돌한 50대…일주일 만에 사망

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

티아라 출신 아름, 검찰 송치…아동학대·미성년자 약취 혐의

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0