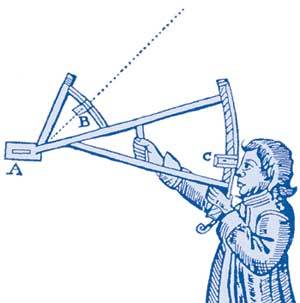

실험-측량 등 실천적 지식 쌓아

17세기 과학혁명의 토대 마련

◇ 16세기 문화혁명/야마모토 요시타카 지음·남윤호 옮김/940쪽·3만6000원·동아시아

노먼의 복각은 1600년 윌리엄 길버트의 ‘지구는 거대한 자석’이라는 대발견의 기초가 됐다. ‘지구의 자력’이라는 관념은 이후 케플러에게 수용돼 천체 간의 인력이라는 아이디어로 이어졌고, 이는 인류의 위대한 발견 중 하나인 아이작 뉴턴의 만유인력으로 연결됐다.

물질의 연소가 대기 중 산소와 결합하는 것이라는 사실을 규명한 18세기 라부아지에의 이론은 근대화학의 출발점이다. 그런데 연소 현상에 주목해 실제 정량적인 측정을 시도했던 사람도 16세기 이탈리아 기술자 반노초 비링구초였다. 수학적으로 이론화하는 데 한계가 있어 역사에 이름을 남기지 못했지만 이들의 과학적 태도가 없었으면 17세기 이후 갈릴레오나 뉴턴의 대발견도 어려웠을 것이라는 게 저자의 말이다.

대포가 주력 병기가 되면서 일어난 유럽의 군사기술혁명도 16세기에 시작됐다. 여기서도 대학과는 거리가 먼 기술자와 군인들이 수학적 역학과 기계학을 연구했다. 베네치아의 니콜로 타르탈리아가 대표적이다. 그의 탄도학에 영향을 받아 갈릴레오는 등가속도운동(자유낙하)과 포물선운동의 엄밀한 수학적 이론을 만들어 낼 수 있었다.

16세기의 예술가와 기술자, 상인들은 실험과 측량을 중시했을 뿐만 아니라 이를 당시 학문 분야에서 널리 쓰이던 라틴어가 아닌 대중이 사용하던 각 나라의 언어(영어 이탈리아어 독일어 프랑스어 등)로 성과를 기록해 확산시켰다.

16세기는 길드에 속해 있으면서 내부자들에게만 전승되던 기술이 외부에 공개되기 시작한 시대였다. 1513년 마키아벨리의 ‘군주론’은 은폐돼온 권력의 비밀인 통치기술을 폭로했고, 그 직후 시작된 마르틴 루터의 종교개혁은 가톨릭의 비밀을 폭로한 것이다. 여기에는 16세기 인쇄술의 발달이 큰 영향을 끼쳤다.

실천적 지식을 중시한 이들은 지식의 공개를 통한 누적적인 진보를 믿었다. 유약을 개발하며 프랑스어로 활발한 저술활동을 벌인 16세기 도예공 베르나르 팔리시의 말은 오늘날에도 그 의미가 생생하게 살아 있다. “질병이나 기타 해로운 질환에 듣는 훌륭한 치료법은 비밀로 다뤄져서는 안 된다. 농업의 비법도 감춰져서는 안 된다. 항해의 장애물이나 위험도 은폐되면 안 된다. 하느님의 말씀도 비밀이 되어서도 안 된다. 국가에 도움이 되는 모든 과학도 비밀로 취급되어서는 안 된다.”

허진석 기자 jameshuh@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이원홍의 스포트라이트

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

지하철서 의식 잃자…의료진 찾아다니고 CPR 실시한 시민들

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

티아라 출신 아름, 검찰 송치…아동학대·미성년자 약취 혐의

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

피의자에 반말-조롱, 책상 내려치기도…경찰, 강압수사 여전

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0