건축은 사람과 땅을 잇는 도구다. 사람을 배제한 채 구조 등 기술적 요소에만 치우친 건축 이야기는 공허하다.

서울 서초구 예술의 전당, 서울대 캠퍼스 등을 설계한 저자는 머리말 ‘암과 앎 사이’를 통해 환갑 이후 겪은 두 차례의 암 수술, 한 번의 심장수술 사연부터 소개한다. 건축을 바라보는 자신의 시야가 개인적 삶의 궤적에 얽매여 있음을 인정한 것. 그는 “삶과 죽음 사이를 헤매는 동안 많은 것을 깨달은 것 같지만 아직 나는 내 삶의 주인이 아니다”며 한국과 유럽의 건축물 기행 위에 병에 시달리는 일상의 기록을 덧댔다.

1500년 이상 자연과 어우러진 본래의 모습을 간직해 온 이탈리아 산상(山上) 도시 오르비에토. 저자는 편리 위주의 급한 변화를 자제하는 이곳의 삶을 언급하며 일 욕심에 매달리다 몸을 망친 자신을 되돌아본다. “1970년대 초 여의도 마스터플랜을 그릴 때, 꿈만 컸지 도시문명을 제대로 알지 못했다”는 고백은 일가(一家)를 이룬 노 건축가로부터 쉽게 들을 수 있는 말이 아니다.

책의 부제는 ‘한국의 누(樓)와 정(亭)과 유럽의 중세도시를 찾아서’다. 저자는 서울 경복궁 경회루, 경기 수원 화성, 경북 영주 부석사 안양루 등 전통 건축물에 익숙한 찬사를 보태지 않았다. 그는 “건축가가 독자적 작업을 할 수 없었던 조선시대의 건축을 무조건 숭상하는 것은 안목을 가진 학자가 취할 태도가 아니다”라고 거침없이 비판하며 관광안내와 다를 바 없는 한가한 고건축 예찬을 꼬집는다.

타인의 창작물에 대한 견해에 정답이 있을 수는 없다. 같은 대상을 고찰한 다른 건축가들의 글은 한국의 고건축을 바라보는 시선에 균형감을 더한다.

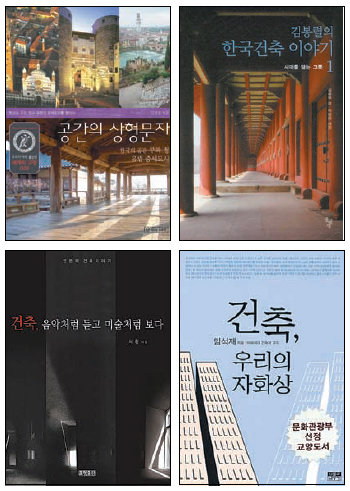

‘김봉렬의 한국건축 이야기’(돌베개)는 한국예술종합학교 교수인 저자가 이 땅에서 건축을 공부하는 이들이 한번쯤 직접 가봐야 할 전통건축물을 가려내 정리한 책이다. 주관적 감상보다는 사료와 건축 관련 정보를 풍성하게 담아 건축기행이나 촬영답사에 길잡이로 삼기 좋다.

‘건축, 음악처럼 듣고 미술처럼 보다’(효형출판)는 익숙한 건축물을 소재로 건축에 대한 이해를 넓히고자 쓴 글이다. 한양대 건축대학원 교수인 저자는 점, 선, 면 등 공간의 요소와 벽돌, 콘크리트, 유리, 나무 등 건축 재료에 대해 설명하며 건축 디자인 작업에서 건축가가 어떤 식으로 사고를 발전시켜 나가는지 흥미롭게 풀어냈다.

임석재 이화여대 건축학과 교수의 ‘건축, 우리의 자화상’은 삶의 도구가 아닌 돈벌이 수단으로 건축을 대하는 한국 사회의 왜곡된 가치관을 지적한 책이다. 서양과 한국의 건축사에 대한 연구를 필생의 업으로 삼아 저술작업을 꾸준히 펼치고 있는 저자의 해박한 식견이 날카로운 비판의 탄탄한 근거가 됐다.

손택균 기자 sohn@donga.com

인간 배아 줄기세포 : 희망의 메시지

-

딥다이브

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

어린이 책

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

도박 자금 마련하려…조상 묘 ‘파묘’하고 땅 팔아치운 후손

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

바이든 “이스라엘 ‘3단계’ 새 제안 내놔…전쟁 끝낼 시간”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“재미삼아”…어린이 놀이터 미끄럼틀에 가위 꽂은 10대들

- 좋아요 개

- 코멘트 개