목포항은 흡사 ‘나’의 내면을 그대로 옮겨놓은 듯한 풍경을 하고 있다. 막배 떠난 항구는 스산하고, 대기실에는 노파가 쪼그려 앉아 짓무른 복숭아를 판다. 아프고, 안쓰럽고, 다시 아프다.

상처받은 자들은 특별한 행위보다 서로의 존재 자체로 위로받는다. 서로를 알아보는 순간, 상처받은 자는 이미 위로받은 자이고 어느새 위로하는 자이다.

김선우가 목포항에서 ‘아직 푸른 생애의 안뜰’을 보게 되는 비밀이 여기에 있다. 인적 끊긴 항구, 가난한 행상 노파, 짓무른 복숭아의 내력을 김선우는 ‘내 몸속의 상처’의 통증으로 느낀다. 상처는 타인에게로 가는 출구이고, 타인을 경유해 다시 ‘나’의 삶으로 돌아오는 입구이다. 이 출구와 입구가 이어져 우리의 삶의 길을 이룬다.

타인의 상처를 내 것으로 느끼는 마음이 사랑임을, 삶의 푸르고 비릿한 생명력임을 뜨거운 ‘심장’으로 간파하는 것은 이 1970년생 젊은 여성 시인의 출중한 능력이다. 상처 난 가슴속에서도 따뜻하게 뛰는 심장을, 김선우는 상한 복숭아를 고르던 그 손으로 정확히 찾아낸다.

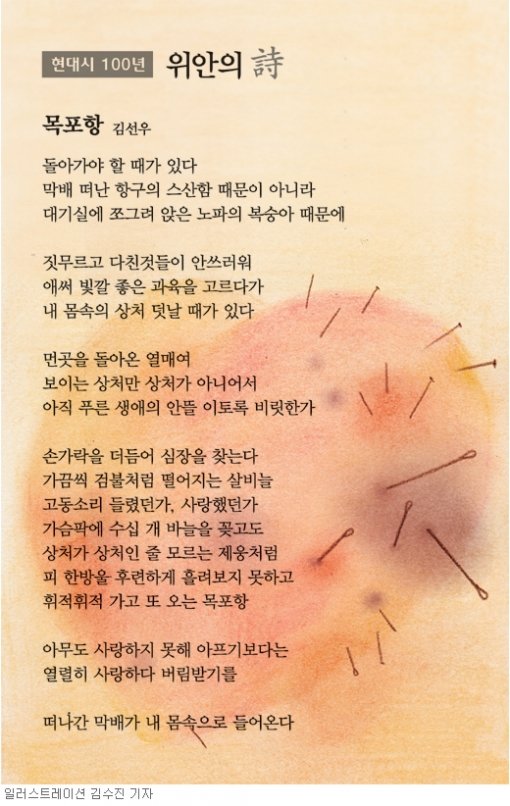

목포항은 ‘상처=사랑’의 제의가 열리는 곳이다. ‘가슴팍에 수십 개 바늘을 꽂고도/상처가 상처인 줄 모르는 제웅’을 제물 삼아 ‘아무도 사랑하지 못해 아프기보다/열렬히 사랑하다 버림받게 되기’를 비는 곳. 이상하게 우리를 위무하는, 더 큰 상처를 품으려는 이 비장한 결심의 이름은 바로 ‘사랑’이다.

김수이 문학평론가·경희대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

김정은 또 국방공업기업소 방문…“핵무력 급속 강화” 지시

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

오동운, 편법증여 의혹에 “하나뿐인 딸 아파트 해준다는 소박한 생각”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

장례식장에서 장어초밥 시키자…음식값 돌려준 사장

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)