윤성학(37) 씨의 목소리는 친절했다. 농심 홍보실 과장인 그는 그날 종일 기자들의 전화를 받은 터였다. 경제부가 아니라 문화부라고 하자, 그는 “아” 하더니 잠시 침묵했다. 목소리 톤은 약간 낮아졌고 느려졌다. 그는 1996년 취직했고 2002년 시인으로 등단했다. 2006년 첫 시집 ‘당랑권 전성시대’를 냈다. 그의 말대로 “시인으로서가 아니라 회사원으로서의 아이덴티티가 더 길다”.

작가 하면 원고지(또는 컴퓨터) 앞에서 고민하거나 술을 마시거나 여행을 하는 낭만적인 모습이 떠오른다. 암만 날씨가 좋아도 사무실에서 일해야 하는 회사원을 낭만적이라고 하는 사람은 없다. 그냥 다녀도 그만두고 싶은 마음이 불쑥불쑥 생길 텐데, 시인은 더하지 않았을까. “아스팔트에서 피어나는 꽃이 잘 안 보이는데…직장인의 비애일 텐데요, 그래도 시 때문에 회사를 못 다니겠다고 생각해 본 적은 없습니다.” 점심시간에, 출퇴근할 때 전철에서 짧은 시간을 틈타 그의 시는 씌어진다. “그래서 시가 쉬운가 봐요”라고 그는 낮춰 말하지만, 그렇게 나온 시는 뭉클하고 훈훈하다.

“광화문 인근의 수많은 사무원 중 하나”라고 자신을 소개하는 소설가 편혜영(36) 씨. 출판 관련 회사에 다니는 그에게 전화를 했을 때 편 씨는 회식 중이었다. 직장생활 7년차로 이제는 팀장. 장편 쓰는데 호흡이 종종 끊겨 힘든 면은 있지만, 그 역시 소설가라서 회사 다니기 어렵다고 생각하진 않는다. 회사에 있을 땐 소설가 같고, 소설가들과 있을 땐 사무원 같단다. “작가들과 만나는 자리에서 약속시간에 늦지 않는다거나, 누가 뭔가 시키면 후딱후딱 한다거나, ‘자발적 복종’의 태도가 나온 달까요.”(웃음) 그의 단편 ‘분실물’(소설집 ‘사육장 쪽으로’ 중)의 딱딱 짚이는 묘사들은 오랜 회사 생활에서 나왔을 것이다. ‘박은 자신이 성실하기는 하지만 뛰어나지 못하다는 걸 알고 있었다. 그는 자주 강에게 핀잔을 들었다. 기획서는 반려되기 일쑤였다. 회의시간에 제시하는 의견은 번번이 송에게 무시당했다. 그럴 때면 남의 돈을 벌어먹고 사는 게 어려운 일이라는 말을 위로 삼아 스스로에게 건넸다.’

타인의 마음을 헤아리는 것, 세상을 보는 눈, 비굴함…. 그 많은 것을 배우면서 “회사만 한 선생님이 없다”(윤성학 씨 얘기)는 걸 깨닫는다. 온 힘을 다해 살아가는 사람들이 있는 사무실은 그래서, 인간의 삶을 비추는 문학과 멀지 않다. 두산식품BG의 ‘사무원’으로 오래 일했던 김기택 씨의 시 ‘사무원’의 몇 구절.

‘이른 아침 6시부터 밤 10시까지 하루도 빠짐없이/그는 의자 고행을 했다고 한다 (…) 오랜 음지의 수행으로 얼굴은 창백해졌지만/그는 매일 상사에게 굽실굽실 108배를 올렸다고 한다/수행에 너무 지극하게 정진한 나머지/전화를 걸다가 전화기 버튼 대신 계산기를 누르기도 했으며 (…) 다만 혹독하다면 혹독할 이 수행을/외부압력에 의해 끝까지 마치지 못할까 두려워했다고 한다’

김지영 기자 kimjy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

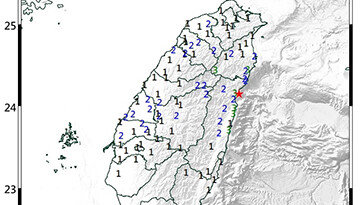

대만 화롄현 일대서 규모 5.0 지진

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

설탕 이어 소금도… 치솟는 밥상 물가

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

中, 570원짜리 아침식사 ‘거지 메뉴’ 열풍

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[사이버 영파워]디지털랭크 곽동수 사장](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)