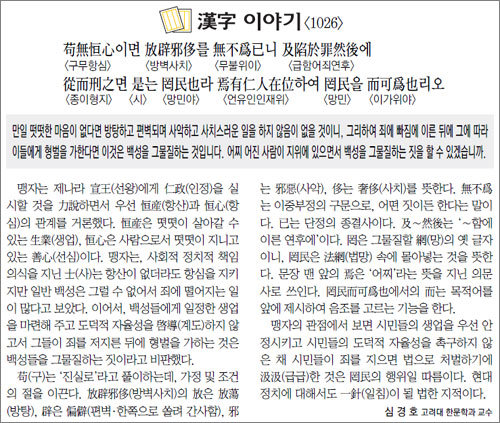

苟(구)는 ‘진실로’라고 풀이하는데, 가정 및 조건의 절을 이끈다. 放(벽,피)邪侈(방벽사치)의 放은 放蕩(방탕), (벽,피)은 偏僻(편벽·한쪽으로 쏠려 간사함), 邪는 邪惡(사악), 侈는 奢侈(사치)를 뜻한다. 無不爲는 이중부정의 구문으로, 어떤 짓이든 한다는 말이다. 已는 단정의 종결사이다. 及∼然後는 ‘∼함에 이른 연후에’이다. 罔은 그물질할 網(망)의 옛 글자이니, 罔民은 法網(법망) 속에 몰아넣는 것을 뜻한다. 문장 맨 앞의 焉은 ‘어찌’라는 뜻을 지닌 의문사로 쓰인다. 罔民而可爲也에서의 而는 목적어를 앞에 제시하여 음조를 고르는 기능을 한다.

맹자의 관점에서 보면 시민들의 생업을 우선 안정시키고 시민들의 도덕적 자율성을 촉구하지 않은 채 시민들이 죄를 지으면 법으로 처벌하기에 汲汲(급급)한 것은 罔民의 행위일 따름이다. 현대 정치에 대해서도 一針(일침)이 될 법한 지적이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

SNS에 자랑했다가…“2000만원 크루즈 여행 날려”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

與 전대 뇌관된 지도체제…나경원 “단일대오로” 안철수 “집단체제로”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

대통령실 “9·19합의 전체 효력 정지…군사분계선 일대 훈련 가능”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0