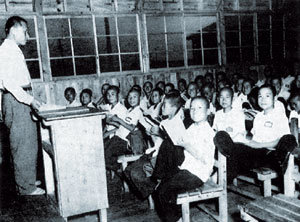

방학 중임에도 불구하고 시내 국민학교는 거의가 벌써부터 중학교 입학시험 준비에 분망 - 아침 일곱 시부터 하오 한 시에 이르기까지 살인적인 정신적 부담을 학동들에게 강요함으로써 여름철의 아동보건에 일대 경종을 울리고 있음은 물론 요즘의 신교육사조에 입각한 자학자습의 태도는 여지없이 파괴되고 있어 이에 대한 관계 당국의 철저하고도 기술적인 단속이 절실히 요청되고 있다.

이와 같은 현상은 금년 봄 중학교 입학자를 선발하는 국가연합고사제가 폐지된 후부터 갑자기 성행되고 있는데 이러한 수험공부로 말미암아 ‘시험지옥’의 기현상은 날이 갈수록 고도화될뿐더러 전란으로 인하여 혹심한 민생고로 영양도 제대로 취할 수 없는 어린이들의 육체에 지나친 물심양면의 노력을 강요하여 그들의 신체발육에 막대한 지장을 초래하고 있다. <1954년 7월 31일자 동아일보에서>

▼중학교 입시는 폐지됐지만 학습지옥은 여전▼

중학교 입시제도는 광복 이후 혼란을 거듭하다 1951년 ‘국가연합고사’제도가 도입돼 ‘선 시험, 후 지원’으로 바뀌었다. 이 제도는 비교적 공정한 입시를 실시하는 데 기여했다는 평가에도 불구하고 ‘눈치작전’과 ‘학교의 서열화’ 등 부작용이 지적돼 3년 만에 폐지되고 1954년부터 학교별, 지역별 시험으로 돌아가면서 어린이들의 ‘중학교 입시전쟁’이 본격화됐다.

당시 입시 경쟁이 치열했던 데는 중학교의 절대 수가 부족했던 탓도 있지만 그보다는 우리 사회의 고질적인 ‘일류병’이 더 큰 원인이었다. 당시 전체 중학교 입시 평균 경쟁률은 대략 3 대 1 정도. 하지만 이른바 서울의 명문 중학교는 경쟁률이 10 대 1을 웃돌았다. 그러다 보니 입시문제 유출 논란, 명문 중학교 교사들의 ‘족집게 과외’ 문제 등 입시를 둘러싼 부정과 잡음도 끊이지 않았다.

이렇게 부작용이 계속되자 문교부는 1968년 이른바 ‘7·15 어린이 해방’ 조치로 불리는 중학교 입시 폐지 조치를 발표하기에 이른다. 이로 인해 경기 서울 경복 등 세칭 일류중학교 14개가 폐지돼 이듬해부터 신입생 모집을 중단했다. 중고등학교가 함께 있던 이들 학교는 1969년부터 중학교 신입생을 뽑지 않아 3년 뒤에는 고등학교만 남게 됐다.

이런 곡절 속에 중학교 입시가 없어진 지는 벌써 30여년이나 되지만 초등학생들이 학원과외다 조기 유학이다 해서 입시지옥 못지않은 ‘학습지옥’을 겪어야 하는 점은 그때나 지금이나 별반 다르지 않다.

조용우기자 woogija@donga.com

반세기 전엔…

구독-

황재성의 황금알

구독

-

횡설수설

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘각별히 챙겼는데’…토트넘 동료, 손흥민에 인종차별 농담했다가 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[오늘과 내일/김승련]‘팀 이재명’은 멈춰 세울 능력이 있을까](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125442160.1.thumb.jpg)

[오늘과 내일]‘팀 이재명’은 멈춰 세울 능력이 있을까

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

국립중앙도서관 접속 일시 마비… 디도스 공격 받아 3시간 30분간

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[반세기 전엔…]동아일보로 본 8월 첫째주](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0