문학도 마찬가지다. 정부는 한국문학번역원을 설립하는 등 한국문학을 해외에 소개하기 위해 20여 년 동안 적지 않은 시간과 비용을 투자했다. 불행하게도 많은 번역자는 한국 문학에 단편소설이 있지만 외국어로 번역되어 세계 지성인의 관심을 끌 만한 훌륭한 장편소설은 고갈되었다고 말한다.

한국 문학계에 장편소설이 전혀 없음을 의미하지는 않는다. 그러나 선진국에 비해 수나 질적인 수준이 크게 못 미친다는 점은 숨길 수 없는 사실이다. 어느 정도 수준에 도달한 작품이라고 해도 신문 연재라는 특성으로 방대한 역사소설이나 대하소설이 주된 흐름을 이룬다. 대하소설은 너무 길기 때문에 국제시장에서 ‘잘 만들어진 예술 작품’으로 평가받기는 어려울 뿐만 아니라 소개되기조차 쉽지 않다.

소설이 역사의 내면 구조와 삶의 경험을 통해 인식론적인 깨달음을 얻는 문학 장르임을 감안한다면 뛰어난 장편소설이 빈곤한 한국 문단의 현실은 참으로 안타까운 현상이 아닐 수 없다. 장편소설에 비해 단편소설은 절대 피할 수 없는 한계가 있다. 아무리 뛰어난 작가라 할지라도 단편소설의 짧은 분량 속에 인생의 편린(片鱗) 이상을 반영시키기는 거의 불가능하다.

미국 문단에서 최고의 소설로 평가받는 톨스토이의 ‘안나 카레니나’가 단편이었다면 시대를 배경으로 지적인 도덕성 문제를 감동적으로 형상화할 수 있었을까. 지나치게 엄격한 퓨리터니즘에 회의적인 시선을 보이며 미국 문학의 르네상스를 일으킨 너대니얼 호손의 ‘주홍 글씨’, 흑백 인종문제를 파헤쳐 노벨상을 수상한 토니 모리슨의 ‘술라’와 실존주의 철학을 형상화한 카뮈의 ‘이방인’이나 ‘페스트’ 역시 긴 호흡으로 사회상황을 인간 조건과 연결시켜 큰 성공을 거두지 않았던가.

작가가 작품을 통해 셰익스피어의 ‘햄릿’처럼 시대적 상황을 비춰 주는 거울의 역할을 하거나 혁신적인 시대정신 혹은 어떤 위대한 철학사상을 구체화하기 위해서는 호흡이 긴 장편소설이 필요하다. 서구의 여러 대학에서 장편 중심으로 문학 강의를 하고 연구하는 분위기가 일반화되어 있다는 사실은 시사하는 바가 크다.

우리나라에서 작가가 단편소설만을 선호하는 경향은 개인적인 특성 때문에 스스로 호흡이 짧아짐을 느끼지 못해서이지만 독자가 짧은 작품만을 요구하는 문화적 풍토 때문일 수도 있다. 그러는 동안 국내 도서시장에는 서구와 일본의 장편소설이 홍수를 이룬다.

국내 문단의 대표적인 단편 문학상인 ‘동인문학상’과 ‘이상문학상’도 미국의 ‘퓰리처상’이나 ‘노벨문학상’처럼 장편문학상으로 옮겨 가야 할 시점에 와 있는 것 같다. 우리는 경제협력개발기구(OECD)에 가입한 이후 문화 선진국으로 발돋움하기 위해서 노벨문학상 수상을 목마르게 갈망하고 있다. 국내 소설계가 지금처럼 단편에만 역점을 두고 장편 쓰기를 게을리 한다면 그 길은 요원하며 문학의 위기를 맞을 수 있다.

단편으로는 인류의 역사적인 서사(敍事)를 담을 수 없을 뿐만 아니라 사뮈엘 베케트나 호르헤 루이스 보르헤스와 같이 갇혀 있는 인간의 암담한 운명에 대한 희비극적인 몸부림을 수준 높은 예술 형식으로 나타낼 수 없다. 작가의 고착된 습관과 독자의 취미를 바꾸기는 어렵지만 문화 선진국으로 도약하기 위해서 새로운 패러다임으로 옮겨 가는 것은 시대가 요구하는 지상명령이다.

이태동 문학평론가 서강대 명예교수

김유준의 재팬무비

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

오늘의 운세

구독

-

인생 제2막

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

우원식 “딱 한가운데가 중립 아니다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

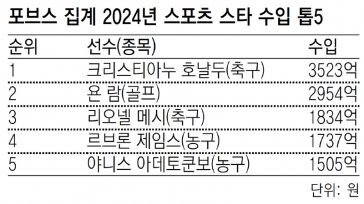

하루 10억원… 호날두 전세계 스포츠선수중 ‘수입 킹’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![이재명 대표와 ‘1호 당론 법안’의 운명 [오늘과 내일/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124985976.1.thumb.png)

[오늘과 내일/김승련]이재명 대표와 ‘1호 당론 법안’의 운명

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0