공유하기

[벤처기업 1만개시대]아이디어-기술 '반짝' 한계

-

입력 2001년 4월 15일 18시 41분

글자크기 설정

▽‘경영’할 줄 아는 최고경영자(CEO)가 있어야〓소프트웨어업체 ‘나모인터렉티브’는 최근 미국 보스턴대 MBA 출신 최준수 부사장을 대표이사로 선임했다. 창업자인 김흥준 박흥호 전사장은 각각 신규사업과 기술개발 이사가 됐다. 창업초기에는 ‘아이디어와 기술’이 핵심이지만 회사가 커지면 마케팅 재무 인사 등 경영능력이 관건.

대체로 미국에서는 기업 단계별로 강점이 다른 CEO가 회사를 이끌어나가지만 한국에서는 창업자가 회사를 떠나거나 매각하는 것을 꺼린다. 경영전문가를 영입하려 해도 마땅한 인재를 찾기 어렵다.

▽불안정한 자금회수시장〓한 인터넷 벤처업체 사장은 “M&A를 건실한 기업간 시너지를 위한 합병이나 더 적합한 환경에 기업을 보내는 발전적인 작업이 아니라 ‘땡처리’ 정도로 인식하는 실정”이라고 지적했다. 업계에 따르면 M&A 매물 중 성사되는 것은 100개에 1개꼴.

한국개발연구원(KDI) 성소미 연구위원은 “M&A가 투자금을 회수하는 방안으로 제 역할을 못하고 있어 너도나도 코스닥시장 등록에 매달린다”고 말했다.

코스닥증권시장의 강정호 사장은 “개인투자자 비중이 크고(94%) 기업분석 없이 단기차익만 노리는 유행성투자도 문제”라며 “투자자 보호와 공정거래를 위해 주가감시시스템을 강화하고 ‘알고 하는 투자관행’이 확립돼야 한다”고 지적했다.

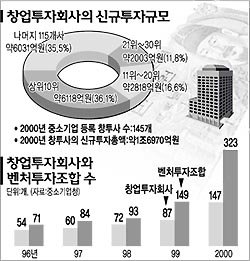

▽전문성 있는 벤처캐피털 필요〓창업투자회사와 조합의 수는 98년 165개에서 지난해 470개로 늘었지만 자금조성과 운용능력은 큰 격차를 보였다. 지난해 145개 창투사 중 상위 30개사가 전체 신규투자의 약 65%를 담당했다. 대부분의 영세 벤처캐피털은 자체가 경영난에 허덕이는 실정.

투자한 회사에 대한 컨설팅도 거의 이뤄지지 않는다. 드림디스커버리 임진규 상무는 “미국의 캐피털은 법률 회계 인재관리 등 단계별로 컨설팅과 추가펀딩이 이뤄진다”고 설명했다.

삼성경제연구소 기술산업실 김정호 수석연구원은 “기업 캐피털 자금시장 컨설팅 인력시장 등에서 전반적인 인프라를 강화해야 할 때”라며 “정부도 직접적인 벤처자금지원 등 양적 성장을 위한 정책보다 벤처생태계의 질을 높이는 데 힘써야 할 것”이라고 지적했다.

<김승진기자>sarafina@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

2

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

3

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

4

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

5

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

6

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

7

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

10

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

2

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

3

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

4

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

5

“장동혁 죽으면 좋고” 김형주 막말에…국힘 “생명 조롱”

-

6

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

7

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

10

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/조권형]‘삼성 팹 이전론’ 혼란 한 달째… 與 지도부가 조정, 정리 나서야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133198357.1.thumb.jpg)