고산정(孤山亭)은 퇴계의 산책길인 가송협에 지어진 성재 금난수(惺齋 琴蘭秀·1530∼1604)의 정자다. 금난수는 퇴계의 제자지만 그의 저술에 대해서 자세하게 전해지는 것이 별로 없다. 그렇다고 그의 학문이 얕았을 거라고 짐작하는 것은 금물이다. 근대학문은 그 사람의 저술로 학문적 입지를 판단하지만, 조선시대 유교적 전통에서는 입덕(立德)을 가장 높이 치고, 입공(立功)을 다음으로 쳤으며 입언(立言)을 마지막에 두었다. 왜냐하면 어떤 이의 학문은 반드시 그 사람의 삶의 태도로 나타나기 때문이었다. 삶과 유리된 지식은 아무리 화려해도 사상누각에 불과하다는 것이 옛사람들의 생각이었다.

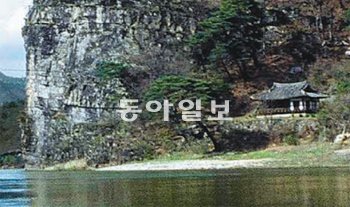

그리고 우리에게는 다행히 그 삶을 엿볼 수 있는 건축이 여럿 남아 있다. 금난수의 고산정도 그 하나이다. 낙동강 상류의 가송협을 이루는 취벽과 고산은 마치 낙동강이 용으로 현신해 꿈틀대며 날아오르다 끊어 놓은 것처럼 뚝 잘려 있다. 그 결과 서쪽에 있는 절벽이 고산이 되었고, 동쪽에 있는 절벽이 취벽이 되었다.

첫눈에도 여성스럽기보다는 대단히 조심스러운 안배가 집 곳곳에서 보인다. 더구나 계자난간을 두르고 가운데서 정자에 오르는 것이 아니라 양 끝에서 오르게 되어 있는 점도 특이하다. 정자치고는 넓은 정면 세 칸에 측면 두 칸이고, 양쪽에 방을 두었는데 왼쪽 방은 통간이고, 오른쪽 방은 뒤로 물러난 한 칸이다. 따라서 마루가 거꾸로 된 ‘ㄴ’자로 배치되어 있다.

퇴계는 자신의 산책길을 도산구곡(陶山九曲)이라 부르고 그곳을 산책하는 것을 그림 속으로 들어간다고 표현했다. 고산정은 퇴계의 그림 속에 있는 집이다.

함성호 시인·건축가

함성호의 옛집 읽기

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

박재혁의 데이터로 보는 세상

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[셀프건강진단]잠들려고 술을 마시거나 수면제를 먹어본 적 있다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125302562.1.thumb.jpg)

-

총리 교체 앞서, 행안 등 6개 부처 이르면 이달 개각 검토

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

유은혜 前부총리 남편 숨진 채 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[함성호의 옛집 읽기]멀리서 걸어 보는 우리 옛집](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0