최근 북한 핵실험이 뉴스의 초점이 되면서 방사선의 위험성이 연이어 보도되자 딸의 눈에는 방사선의학연구센터에 근무하는 아빠가 측은해 보이는 모양이다. 인체에 위험한 방사선이 난무하는 직장이지만 가정을 위해 어쩔 수 없이 다닌다고 생각했을 게다.

1메가톤(100만t)급의 지상 핵폭발은 반경 100km 이내의 어떤 생명체도 살아남지 못하게 할 정도의 위력을 갖고 있다. 폭발한 뒤에도 인근 지역 사람들은 약 25년 동안 물, 흙, 먼지에서 나오는 잔류 방사선에 노출될 위험을 안고 살아가야 한다.

실제로 1986년 소련의 체르노빌 원전 사고를 해결하러 현장에 투입된 사람들이 방사선에 피폭된 적이 있었다. 대량의 방사선에 피폭되면 인체의 면역기능이 급속히 떨어져 각종 질병에 쉽게 걸리고 심지어 목숨까지 잃기도 한다.

그래서 많은 사람은 내 딸처럼 방사선이란 단어를 들으면 먼저 원자폭탄을 떠올리고 대량살상의 두려움을 느낀다.

우리는 방사선으로 암을 치료하는 방법을 연구한다. 인체에 해가 되지 않을 정도로 적은 양의 방사선을 쪼여 암세포를 파괴하는 것. 방사선 공격을 ‘당해본’ 암세포 중에는 웬만한 양의 방사선으로는 끄덕도 하지 않을 만큼 내성이 생기는 것도 있다. 그래서 방사선의 효율을 증가시키는 물질도 함께 개발하고 있다.

암세포에 방사선을 쪼이는 실험을 할 때는 연구실에 팽팽한 긴장감이 감돈다. 기계가 한순간이라도 잘못 작동하거나 미미한 결함이 생기면 방사선에 노출될 수 있기 때문이다.

오래전 초보 연구원이 방사성 물질을 사용하다가 실험 장비에 떨어뜨린 일이 있었다. 혼비백산한 연구원들은 입고 있던 옷을 모아 태우고 목욕을 하고 머리카락까지 사정없이 잘라냈다. 조금이라도 오염이 의심되는 물건들을 모두 처분하고 가족들까지도 검사를 받았다.

이런 사고가 나면 먼저 방사선을 제거하는 약품을 뿌리고 오염된 곳에 접근하지 못하게 막는다. 실험에 쓰이는 방사성 물질은 극히 소량이고, 반감기가 짧아 시간이 지나면 자연 붕괴돼 약해지기 때문에 몇 주∼몇 달 지나면 회복된다.

적군의 적은 아군이라는 말이 있다. 암세포의 적인 방사선은 얼마든지 인간을 돕는 아군이 될 수 있다. 이 ‘아군’의 능력을 향상시키는 게 바로 우리가 해결해야 하는 임무다.

황상구 원자력의학원 방사선의학연구센터 선임연구원 sgh63@kcch.re.kr

연구실 X파일

구독-

e글e글

구독

-

김종율의 토지투자

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

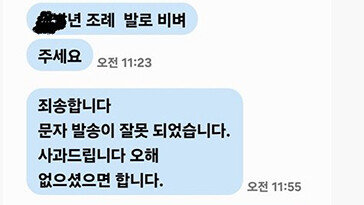

‘여성의원 성추행’ 천안시의원, 이번엔 욕설문자 전송 논란

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![“과학자는 확률을 말할 뿐… 확신에 차 미래 말하는 자 경계해야” [데스크가 만난 사람]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125311609.1.thumb.jpg)

-

민주 “‘대북송금 특검법’ 거부하면 검사탄핵 추진”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[연구실 X파일]신문에 난 미소띤 얼굴… 속으로는 울고 있네요](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0