공유하기

“美 부통령은 오줌통만도 못한 자리” 32대 부통령 가너

- 동아일보

글자크기 설정

후보 발표 때만 반짝 관심 대통령 권한에 가려 빛 못봐

밋 롬니 공화당 대통령 후보의 부통령 후보 발표가 임박했지만 사실 미국 부통령은 실속 없는 자리로 꼽힌다. 미 부통령은 대통령이 사망하거나 사임, 탄핵 당했을 때 대통령 자리를 이어받는 1순위이고 상원의장을 겸임하면서 표결에서 동수일 경우 캐스팅보트를 행사할 권한이 있다.

그러나 부통령 후보 발표 때 반짝 관심을 받는 것을 제외하고는 대통령의 막강한 권력에 가려 빛을 보지 못하고 부통령 후보가 대선 당락에 결정적 변수가 된 적도 거의 없다고 워싱턴포스트는 9일 지적했다.

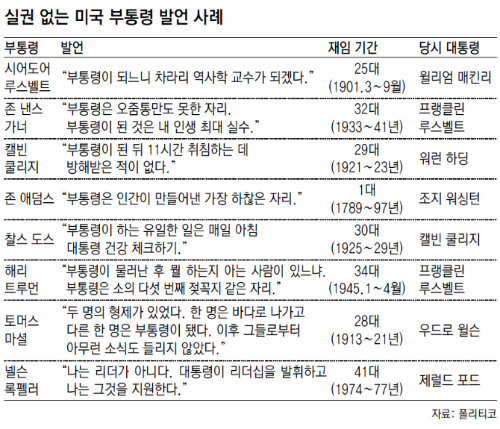

부통령이 얼마나 실속도 인기도 없는 자리인지는 역대 부통령들의 발언에서도 알 수 있다고 신문은 전했다. 초대 부통령을 지낸 존 애덤스는 “부통령은 인간이 만들어낸 가장 하찮은 자리”라고 말했을 정도로 부통령의 권력 부재를 건국 초기부터 꿰뚫고 있었다. 25대 부통령 시어도어 루스벨트는 “부통령이 아니라면 무슨 일이라도 하겠다”고 신세한탄을 했다. 정작 그는 윌리엄 매킨리 대통령이 암살되자 대통령 직을 승계하는 영광을 누렸다.

대통령 후보가 부통령 후보를 선택하는 가장 중요한 기준으로 스윙스테이트(민주 공화 표심이 결정되지 않은 주)나 열세 지역의 표를 얻기 위한 ‘지역적 고려’가 자주 거론된다. 하지만 실제로 지역 변수가 부통령 후보 선택에 크게 작용한 사례가 별로 없고 부통령 출신 지역이라고 도움이 된 적도 많지 않았다.

2000년 대선에서 조지 W 부시 공화당 후보가 러닝메이트로 선택한 딕 체니는 보수 성향이 강한 와이오밍 출신이고 앨 고어 민주당 후보의 러닝메이트였던 조지프 리버먼 역시 원래부터 민주당 주로 꼽히는 코네티컷 출신이었다. 2008년 대선에서 맞붙은 버락 오바마와 존 매케인 후보도 지역 변수 때문에 조지프 바이든과 세라 페일린을 러닝메이트로 선택한 것은 아니었다. 바이든(델라웨어)과 페일린(알래스카)는 각각 진보와 보수 성향이 뚜렷한 지역 출신이었다. 2004년 존 케리 민주당 대선 후보는 스윙스테이트인 노스캐롤라이나 출신 존 에드워즈를 러닝메이트로 선택했지만 노스캐롤라이나에서 크게 패했다.

부통령 출신지 덕을 본 대통령 후보는 1992년 앨 고어 부통령 후보 출신지인 테네시에서 이긴 빌 클린턴, 1960년 텍사스 출신 린든 존슨 부통령 후보 덕분에 남부 지역에서 승리한 존 F 케네디 정도라고 워싱턴포스트는 전했다.

트렌드뉴스

-

1

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

2

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

3

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

4

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

5

하메네이 장례식 연기…이란 “전례 없는 인파 우려”

-

6

하메네이 사망에 ‘트럼프 댄스’ 환호…이란 여성 정체 밝혀졌다

-

7

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

8

美국방 “폭탄 무제한 비축…이틀내 이란 영공 완전 장악할것”

-

9

오세훈, 국힘 공천 받으려면 ‘1대1 결선’ 거쳐야 할듯

-

10

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

1

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

2

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

3

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

4

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

5

“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”

-

6

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

7

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

8

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

9

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

트렌드뉴스

-

1

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

2

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

3

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

4

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

5

하메네이 장례식 연기…이란 “전례 없는 인파 우려”

-

6

하메네이 사망에 ‘트럼프 댄스’ 환호…이란 여성 정체 밝혀졌다

-

7

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

8

美국방 “폭탄 무제한 비축…이틀내 이란 영공 완전 장악할것”

-

9

오세훈, 국힘 공천 받으려면 ‘1대1 결선’ 거쳐야 할듯

-

10

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

1

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

2

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

3

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

4

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

5

“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”

-

6

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

7

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

8

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

9

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0