공유하기

‘1월 효과’ 사라진 한국증시

- 동아일보

-

입력 2014년 1월 22일 03시 00분

글자크기 설정

中경제 불확실성-엔화약세 지속… 앞뒷집 샌드위치 악재에 발목

선진국 본격 경기회복 추세에도 신흥국 수출확대로 연결 안되는 탓

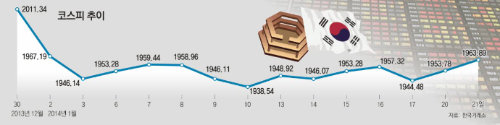

새해에는 뭔가 다를 것 같았다. 2011년 말부터 2년이 넘도록 1,800∼2,050을 오간 한국 증시에 변화의 바람이 불 것이라는 기대가 컸다. 미국의 경기회복이 본격화되고 유럽 재정위기가 끝났다는 안도감에다 연초에는 증시가 오르기 마련이라는 ‘1월 효과’까지 기대되며 분위기가 무르익었다. 하지만 코스피는 새해 첫날부터 엔화 약세의 공습으로 기가 꺾였고 3주가 지나도록 1,940∼1,960의 더 좁은 박스권에 갇혀있다. 기다리던 ‘청마(靑馬)’는 좀처럼 증시에 찾아오지 않을 분위기다.

○ 중-일의 샌드위치 협공

여건은 그리 나쁘지 않다. 선진국의 경기회복 추세, 미국 독일 등의 증시 호황, 저금리 기조의 장기화 등 주가를 끌어올릴 만한 요인은 풍부하다. 하지만 국내 증시는 불감증이라도 걸린 듯 반응을 하지 않는 모습이다. 먼 곳에서 벌어지는 ‘호재’에 비해 가까운 곳에서 진행되는 ‘악재’들이 더 강한 효과를 발휘하기 때문이라고 증시 전문가들은 분석했다.

특히 최근 급증하는 그림자금융(당국의 규제에서 벗어난 금융거래)은 가장 큰 골칫거리다. 신탁회사를 통해 부실기업이나 부동산, 금융자산을 사들이는 무리한 투자 행태는 중국 국내총생산(GDP)의 50∼70%를 차지하는 것으로 추정돼 자칫 ‘중국판 서브프라임 사태’를 불러올 수도 있다는 우려가 커지고 있다. 어느새 GDP 대비 32%까지 올라선 지방정부의 빚도 무시할 수 없는 변수다.

아베노믹스도 여전히 문제다. 엔화 약세는 연초부터 국내 기업들의 실적전망치를 끌어내리고 있다. LG경제연구원은 최근 보고서에서 “구매력 평가 분석을 해보면 원-엔 환율이 장기적으로 100엔당 700∼800원 수준까지 내려갈 수 있다”고 내다봤다. 일본이 추가 양적완화 조치를 단행할 가능성도 높다. 살아나는 듯했던 자국 경기가 최근 다시 둔화되는 조짐이 보이기 때문이다. 22일 열리는 일본은행의 금융정책결정회의에 금융계의 시선이 쏠리는 이유다.

○ 수출만으로 한계…“내수 경기에 달려”

전민규 한국투자증권 이코노미스트는 “미국 경제가 살아나니까 우리 수출이 좋아질 것이라는 헛된 꿈에서 깨어나야 한다”며 “엔화 약세도 일본이 국운을 걸고 하는 정책인 만큼 쉽게 끝날 문제가 아니다”라고 지적했다. 김학균 대우증권 투자전략팀장도 “지금은 세계 어디에도 다른 나라의 수출을 늘려줄 정도로 여유 있는 나라가 없다”며 “우리도 수출만으로는 부족하고 부동산 경기가 회복돼 내수가 살아나길 바라는 수밖에 없다”고 진단했다.

부진이 워낙 길어지다 보니 선뜻 낙관론을 제시하는 전문가를 찾기가 어렵다. 오승훈 대신증권 시장전략팀장은 “한국 경제에 영향을 많이 주는 유럽의 경기지표가 최근 살아나고 엔화가치 하락세가 다소 진정되는 만큼 지금이 저점일 가능성도 있다”고 말했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

트렌드뉴스

-

1

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

2

책상엔 먹다만 햄버거…119 부른 공무원 숨진채 발견

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

포항서 ‘2번 윤석열’ 예비후보 포착…알고보니 동명이인

-

6

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

7

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

8

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리했으면”

-

9

구제역 “李대통령 감사”…쯔양 협박 징역 3년, 재판소원 예고

-

10

김혜경 여사, 붓글씨 체험관서 남긴 문구는

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

5

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

6

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

-

10

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

트렌드뉴스

-

1

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

2

책상엔 먹다만 햄버거…119 부른 공무원 숨진채 발견

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

포항서 ‘2번 윤석열’ 예비후보 포착…알고보니 동명이인

-

6

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

7

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

8

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리했으면”

-

9

구제역 “李대통령 감사”…쯔양 협박 징역 3년, 재판소원 예고

-

10

김혜경 여사, 붓글씨 체험관서 남긴 문구는

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

5

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

6

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

-

10

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0