공유하기

토종 종자산업 부활의 싹 트다

-

입력 2007년 11월 3일 03시 22분

글자크기 설정

과수-화훼는 보급률 낮아 5년간 로열티 325억원 지급

중국 산둥(山東) 지역에서는 ‘바이위춘(白玉春)’이 무의 대명사로 통한다. 소비자들이 ‘무 달라’고 하는 대신 ‘바이위춘 달라’고 할 정도다. 화베이(華北) 지방에서도 당근보다 ‘짜오춘훙관(早春紅冠)’이라는 이름을 더 흔하게 들을 수 있다.

이 무와 당근을 중국에 퍼뜨린 회사가 베이징(北京)세농종묘. 한국의 채소전문 종자회사인 농우바이오가 중국에 세운 현지법인이다. 베이징세농종묘 표만문 부장은 본보와의 국제전화에서 “한국 종자가 부족해 팔지 못할 정도”라고 전했다.

외환위기 이후 몰락의 길을 걸었던 국내 종자산업이 다시 살아나고 있다.

다국적 기업에 종자시장을 내줘야 했던 토종 종자회사들이 점유율을 높이고 있으며 해외시장에 진출해 성공을 거두는 업체도 속속 등장하고 있다.

하지만 식량, 채소 등 먹을거리 위주의 종자 개발에만 매달린 탓에 현재 더 큰 부가가치를 낳는 과수, 화훼 등 비(非)식량작물 분야는 아직 걸음마 수준에 그치고 있다.

○ 토종 종자기업, 부활의 날갯짓

외환위기 이후 국내 토종 종자회사를 잇달아 인수한 신젠타, 세미니스 등 다국적 거대 종자기업들은 국내 종자시장의 80%를 장악하며 한국의 종자 주권을 위협했다.

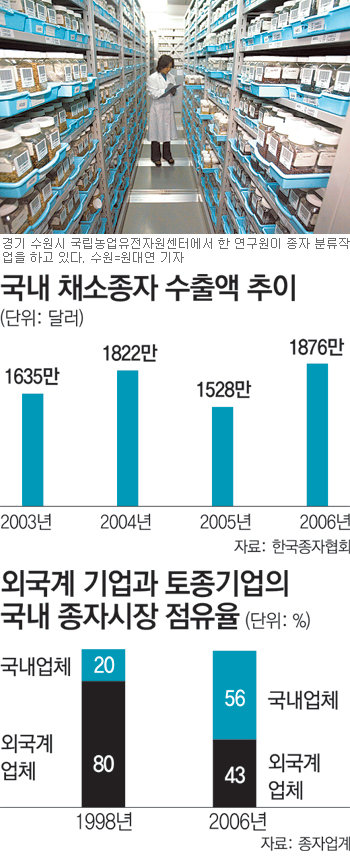

하지만 토종업체들이 다시 시장점유율 50%를 넘기며 역전에 성공했다. 지난해 1400억 원 규모의 종자시장에서 토종업체의 점유율은 56%.

올해는 외환위기 이후 10년 만에 토종기업인 농우바이오가 다국적 기업을 제치고 1위로 올라섰다.

토종업체들이 꾸준히 기술개발에 매달린 덕분이다. 농우바이오는 10년간 매년 매출액의 25%를 품종 개발에 투자하며 시장을 넓혀 갔다. 외국계 기업으로 넘어갔던 토종회사의 육종가(종자개발자)들도 잇달아 독자적인 회사를 만들며 한국의 고유 품종 개발에 뛰어들었다.

국내에서 얻은 자신감으로 해외시장을 공략하는 토종업체도 늘고 있다. 지난해 우리나라는 채소 종자를 수출해 1876만 달러를 벌어들였다. 전년도에 비해 23% 늘어난 수치다.

농업생명공학연구원의 김창영 농업연구관은 “고추, 무, 배추 등 우리나라의 채소 육종 기술은 세계적”이라며 “종자 수출 전망이 상당히 밝다”고 말했다.

○ 정부도 1조3300억 원 투입

농촌진흥청 원예연구소 이광식 농업연구관은 “원예 품종 개발에 뒤늦게 눈을 뜬 데다 정부가 개발한 과수 및 화훼 종자를 번식해 보급할 만한 민간 종자업체가 부족했기 때문”이라고 설명했다.

우리나라가 ‘국제식물 신품종 보호동맹(UPOV)’에 가입하면서 2009년까지 모든 외국 종자에 대해 사용료를 지불해야 하기 때문에 로열티는 급증할 것으로 전망된다.

정부는 이러한 문제점을 극복하고 종자산업을 육성하기 위해 지난해 처음으로 종자산업 중장기 발전 대책을 내놓고 2015년까지 1조3300억 원을 투입하기로 했다.

농림부 농생명산업정책과 김남수 과장은 “일본 종자가 90% 이상이던 딸기가 현재 국산 품종이 30% 가까이 늘어나는 등 국산 품종 개발에 주력하고 있다”고 말했다.

정임수 기자 imsoo@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

2

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

3

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

4

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

5

만취女 성폭행한 세 남자…“합의하면 되나” 현장서 AI에 물었다

-

6

“친미의 대가” 걸프 6개국 때리는 이란…중동 진출 빅테크도 타깃

-

7

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

8

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

9

이란, 이스라엘에 장거리 미사일 ‘가드르’, ‘에마드’ 발사

-

10

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 만나게” 청원 등장

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

2

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

3

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

4

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

5

만취女 성폭행한 세 남자…“합의하면 되나” 현장서 AI에 물었다

-

6

“친미의 대가” 걸프 6개국 때리는 이란…중동 진출 빅테크도 타깃

-

7

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

8

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

9

이란, 이스라엘에 장거리 미사일 ‘가드르’, ‘에마드’ 발사

-

10

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 만나게” 청원 등장

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0