공유하기

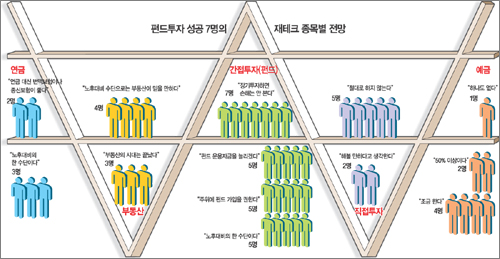

“대박시대 끝… 난, 작고 길게 번다”

-

입력 2005년 9월 27일 03시 07분

글자크기 설정

○ 마이너스 수익에도 흔들리지 않는다

김숙경(28·한국전산원 선임연구원) 씨는 ‘간접투자 예찬론자’다. 지난해 9월 결혼한 뒤 남편과 자신의 월수입 500만 원 가운데 300만 원가량을 주식형펀드, 장기주택마련펀드, 변액보험 등에 넣고 있다.

그는 “2003년 취업 이후 월급만으로는 미래 대비가 어렵다고 생각했다”며 “재테크 강좌에서 적립식 펀드를 알게 된 후 계속 넣고 있다”고 말했다.

김 씨가 펀드에서 얻은 수익률은 연평균 15%, 이미 차익을 실현한 펀드 수익률은 30% 정도. 1억1000만 원짜리 아파트 전세금 중 절반 이상을 빌렸지만 이제 모두 갚고도 남을 만큼 자금이 모였다.

마이너스 수익률을 보일 때도 있었다. 그는 “펀드에 1, 2년 투자하는 게 아니니까 오히려 그때 돈을 더 넣었다”고 말했다.

자영업을 하는 김희식(55) 씨는 1억5000만 원가량을 펀드로 굴린다. 4년 전 펀드에 처음 투자했을 때 원금은 8000만 원. 그동안 갑절 가까이로 불었다.

그는 2001년 9·11테러로 주가가 급락했을 때 하루 종일 증권사에서 상담했다. 그러나 요즘에는 웬만한 악재에 반응도 보이지 않는다. ‘투자에서 조급증은 금물’이라는 것을 배웠기 때문이다. 매달 한 차례 증권사를 찾아 펀드 운영 상황을 점검하고 수시로 전화를 걸어 펀드 실적만 따진다.

○ 노후대비 수단으로 떠올라

부동산정책이 강화되면서 펀드는 노후대비 수단으로 부상했다. 부동산에 대해서는 ‘그래도 믿을 건 부동산밖에 없다’는 의견과 ‘부동산시대는 지났다’는 의견이 아직 엇갈린다.

김숙경 씨는 “은행 예금은 하나도 없지만 펀드와 변액보험으로 노후를 대비하고 있다”며 “부동산은 너무 변수가 많아 투자할 생각이 없다”고 말했다. 다만 김 씨는 재산의 대부분이 주식형펀드에 몰려 있어 연 7%가량 수익을 안정적으로 올릴 수 있는 부동산펀드 투자에도 나설 계획이다.

김희식 씨는 “갖고 있는 부동산 가운데 임대소득이 있는 상가 외에 나머지를 처분해 금융자산으로 돌릴 계획”이라며 “부동산에 대한 기대는 접었다”고 말했다.

가정주부 송경아(36) 씨는 65세가 될 즈음에 부동산과 금융자산을 합해 재산이 10억 원은 있어야 한다고 생각한다. 이를 위해 펀드 비중을 높일 예정이다.

“연금저축도 생각해 봤지만 펀드 수익률이 나을 것 같아요. 자산의 20%가량을 펀드에 계속 넣을 생각입니다.”

반면 경기 김포시에 사는 주부 김경옥(48) 씨는 현금 5억 원을 수시 입출금이 가능한 머니마켓펀드(MMF)에 넣어두고 있다. 부동산이 약세를 보이고 있어 입맛에 맞는 매물이 나오면 살 생각이다.

자영업자 김학준(34) 씨도 월 60만 원씩 펀드에 넣고 있지만 “기회가 닿는다면 부동산에 투자하고 싶다”고 말했다.

○ 부자도 펀드에 투자한다

김경옥 씨는 금융자산 10억 원을 굴리는 은행권 프라이빗뱅킹(PB)센터 고객이다. 10개 펀드에 3억 원가량을 넣고 있는 그는 펀드 투자액을 5억 원으로 늘릴 계획이다.

자영업자 정동원(42) 씨는 4억 원가량의 금융자산 가운데 80%를 지난해부터 펀드에 투자하고 있다.

우리은행 PB사업단 류우홍 부장은 “부자들도 주식 투자로 전환하는 추세”라며 “외국에 투자하는 펀드나 변액보험의 인기가 높다”고 말했다.

하임숙 기자 artemes@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

2

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

3

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

4

가짜 돈 내는 할머니에게 7년째 음식 내준 中 노점상

-

5

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

6

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

9

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

10

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

5

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

트렌드뉴스

-

1

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

2

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

3

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

4

가짜 돈 내는 할머니에게 7년째 음식 내준 中 노점상

-

5

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

6

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

9

[단독]은마아파트 화재 윗집 “물건 깨지는 소리 뒤 검은 연기 올라와”

-

10

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

5

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

6

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

9

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

10

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0