공유하기

[‘50년 연속 흑자’ 대한전선 경영비결]현금 충분히…M&A활용

-

입력 2005년 3월 28일 18시 04분

글자크기 설정

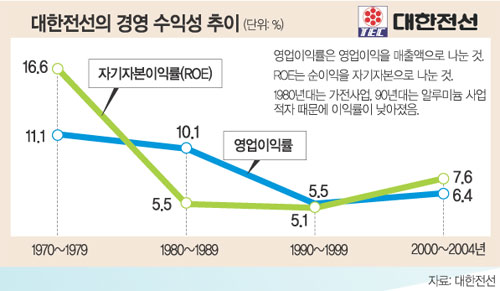

1955년 문을 연 대한전선은 창사 후 작년까지 50년 동안 단 한 해도 적자를 내지 않았다. 그동안 1, 2차 오일쇼크와 외환위기 등 한국경제를 덮친 악재가 한둘이 아니었다는 점을 감안하면 경이적이다. ‘50년 연속 흑자’의 비결은 무엇일까.

▽현금이 있어야 한다=설 회장은 사업이 어려워지면 은행을 비롯해 누구도 도와주지 않는 현실을 체험했다. 이는 평소에 현금을 많이 확보해야 한다는 깨달음으로 이어졌다.

1990년대 많은 국내 대기업의 부채비율이 1000%를 넘어설 때도 대한전선은 200%대를 유지하며 현금을 확보했고 이는 외환위기 때 빛을 냈다.

|

회사의 신용도를 바탕으로 외국계 은행에서 ‘리보(런던은행간 금리)+5%’로 차입해 한국 정부가 발행한 외국환평형기금채권(외평채)을 매입한 것. 1998년 외평채 금리는 리보+13%까지 올라가 금융거래만으로 8% 이상의 이익을 냈다. 이때 번 돈으로 중국과 인도에 있는 3개 해외법인의 부실을 모두 털어내 위기를 극복할 수 있었다.

▽M&A로 성장을 이어간다=지난해 작고한 설 회장에 이어 회사 경영을 맡은 임 사장은 “위로 성장하지 못하면 옆으로 성장하면 된다”고 강조한다. 전선사업은 성장에 한계가 있는 만큼 수직계열화를 통한 매출증대보다는 비용절감에 노력하고 대신 풍부한 현금을 바탕으로 유망한 신규사업에 진출한다는 전략이다.

대한전선은 2002년 무주리조트, 2003년 쌍방울을 인수했다. 좋은 기업이 무너져 싼값에 시장에 나왔다고 판단했기 때문.

이어 3500억 원을 들여 ㈜진로의 담보 및 무담보채권을 사들여 주요 채권자가 됐고 경영권 인수를 위한 지분매입 입찰에도 참여하고 있다.

▽안 되는 사업은 빨리 포기한다=1960년대부터 한국은 사회인프라 시설을 갖추기 위해 대대적인 도로 전기 통신선 설치작업에 나섰다. 이 과정에서 대한전선은 LG전선(현 LS전선)과 함께 전선(電線)사업의 양대 축을 형성하면서 큰 수익을 얻었다.

대한전선은 여기서 벌어들인 돈으로 1968년 가전과 반도체와 전화교환기 사업 등에 진출하는 등 공격적 투자에 나섰다가 쓴맛을 보자 1983년 과감하게 철수결정을 내렸다.

이 회사는 1990년대 초 다시 알루미늄 열연 사업에 뛰어들었다. 하지만 기술개발에 예상보다 많은 시간이 걸리는 것을 깨달았다. 설 회장은 1999년 알루미늄 사업을 분리해 캐나다 회사와 합작법인(현 노벨리스코리아)을 설립했다.

임 사장은 “신규사업에 진출할 필요가 있을 때는 과감하게 진출해야 하지만 일단 결정 후 돈이 안 되는 사업이라고 판단되면 오래 끌고 가지 않는 것이 손해를 줄여주었다”고 설명했다.

김두영 기자 nirvana1@donga.com

트렌드뉴스

-

1

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

2

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

3

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

4

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

7

CIA “28일 오전 하메네이 도착” 보고…美, 기다렸다 때렸다

-

8

“터질 게 터졌다”…70억 코인 증발시킨 국세청 사진 한 장

-

9

“절대 입에 안 댄다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

10

이란 공습 美 극과극 찬반시위…백악관 800m 거리서 대치

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

5

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

6

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

9

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

10

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

트렌드뉴스

-

1

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

2

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

3

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

4

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

5

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

6

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

7

CIA “28일 오전 하메네이 도착” 보고…美, 기다렸다 때렸다

-

8

“터질 게 터졌다”…70억 코인 증발시킨 국세청 사진 한 장

-

9

“절대 입에 안 댄다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

10

이란 공습 美 극과극 찬반시위…백악관 800m 거리서 대치

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

5

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

6

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

9

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

10

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0