공유하기

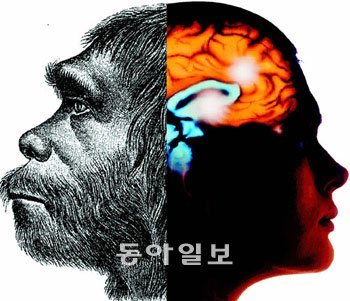

[전문가가 본 이 책]인류의 진화, 멈췄나 계속되나

- 동아일보

글자크기 설정

◇양복을 입은 원시인/행크 데이비스 지음·김소희 옮김/362쪽·1만4000원/지와사랑

◇1만 년의 폭발/그레고리 코크란, 헨리 하펜딩 지음·김명주 옮김/336쪽·1만5000원/글항아리

진화론을 가르치고 연구하며 먹고사는 나에게 가끔씩 정색을 하며 질문을 던지는 분들이 있다. “도대체 요즘 ‘진화’가 뜨는 이유가 뭡니까?” 사실, 그렇다. 어림잡아 한 해 출간되는 과학 신서들의 반 이상이 진화를 직접적으로 다루거나 그와 관련된 책들이다. 심리와 행동을 다루는 책에서도 진화는 약방의 감초다. 특히 최근 몇 년 사이에는 ‘진화심리학’ 분야에 걸쳐 있는 책들이 봇물처럼 쏟아져 나오고 있다. 스무 살 청년의 진화심리학이 사람들의 마음을 이토록 빨리 사로잡게 된 것은 왜일까.

이제 우리도 먹고살 만해졌기 때문이다. 다소 쿨하긴 하지만, 이것이 내 첫 번째 대답이다. 생존 자체가 목표가 되어야 하는 시대의 사람들에게 자신의 과거에 대한 궁금증은 버거움 자체다. 인간의 마음과 행동이 어떻게 진화해 왔는지에 대한 관심은, 그래서 기본적으로 지적 사치에 가깝다. 이런 ‘사치’가 이번 주에는 극에 달했다. 출판 시장에 진화에 관한 흥미로운 책들이 여러 권 쏟아져 나왔을 뿐만 아니라 인류의 진화에 대해 상반되는 입장을 담은 두 권의 책이 동시에 출간되었기 때문이다. 다양성은 늘 아름답지 않은가!

우선, ‘양복을 입은 원시인’에서 진화심리학자 행크 데이비스는 현대인의 마음이 수렵채집기의 원시 논리에 여전히 붙박혀 있다고 이야기한다. 이 책에서 저자는 현대인의 미신과 비이성, 그리고 종교가 어떤 진화론적 연원을 갖고 있는지를 밝힘으로써 과학기술이 발전한 오늘날에도 인류 전체가 심하게 앓고 있는 ‘정신적 지체 현상’에 관해 과학적 통찰을 제공한다. 현대인은 그저 겁 많은 원시인의 두뇌를 그대로 간직한 채 겉만 번듯한 양복을 입고 있는 우스꽝스러운 존재다. 저자는 이 자화상이 미신, 외국인 혐오증, 국수주의, 전쟁, 테러, 종교 간 갈등의 배후라고 주장한다. 과거에 너무 많은 짐을 지운 것은 아닐까.

이 전제에 반기를 든 책이 바로 ‘1만 년의 폭발’이다. 일반적으로 인류사에서 문명의 빅뱅에 관해 이야기할 때, 진화론적 고려가 전혀 없는 사람들은 대개 생물학적(유전적) 진화가 멈춘 후 문화가 그 바통을 이어받았다고 생각한다. 흥미로운 사실은 진화심리학자들도 우리의 유전자와 정신이 수렵채집기에 맞게 진화한 후 큰 변화를 겪은 바 없다고 주장한다는 점이다. 문명은 그저 수렵채집기에 적응된 유전자와 정신의 산물이거나 부산물일 뿐 문명 자체가 유전자와 정신의 진화를 추동할 수 있다고는 생각하지 않으려 한다.

하지만 ‘1만 년의 폭발’에서 인류학자 그레고리 코크란과 헨리 하펜딩은 1만 년 전부터 시작된 인류의 문명들이 어떻게 인류의 진화에 터보 엔진을 달아줬는가를 역설하고 있다. 그들은 인류학적 발견과 유전학적 증거들을 통해 지난 1만 년의 문명 변화가 인류의 정신과 유전자에 준 큰 영향들에 주목했다. 특히, 인류의 역사에서 농경의 탄생은 모든 것을 바꿔놓았다. 가령, 인류가 아프리카 밖으로 퍼져나가기 전인 6만 년 전에 인구는 대략 25만 명이었는데, 농경문화가 확산됨으로써 3000년 전쯤에는 대략 6000만 명까지 늘어난다. 이로 인해 이전에 10만 년에 한 번씩 발생했던 유리한 돌연변이는 400년마다 생길 수 있게 되었다. 즉, 1만 년으로도 인류의 진화사에 의미 있는 유전적 변화가 생기기엔 충분했었다는 것이다.

저자들은 인류가 소를 기르기 시작하면서 성인이 되어도 젖당을 소화할 수 있게 만드는 유전자가 널리 퍼지게 된 사례, 유럽인이 몰고 간 병원균이 아메리카 문명은 몰락시켰지만 각종 전염병에 단련된 아프리카 문명엔 무력했다는 사례 등을 통해 역사학과 생물학의 융합도 시도하고 있다. 물론 재레드 다이아몬드의 역작 ‘총, 균, 쇠’를 떠올리면, 이런 융합 자체가 그리 낯설지는 않을 것이다. 하지만 저자들의 강조점은 지난 1만 년 동안 문명에 의해서 생겨난 인류의 유전적 변화에 있다. 이들에게 문명은 유전자의 결과만이 아니라 원인이기도 하다. 비유하자면, 진화심리학자들은 문명에 새겨진 유전자를, 저자들은 유전자에 새겨진 문명을 이야기하고 있는 것이다.

장대익 서울대 자유전공학부 교수

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

3

[단독]“피지컬AI 신경망 깔아라”… 민관 ‘한국형 스타링크’ 시동

-

4

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

8

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

9

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃던 슈카, 이제는…

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

6

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

7

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

10

“불법주차 스티커 떼라며 고래고래”…외제차 차주 ‘경비원 갑질’

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

3

[단독]“피지컬AI 신경망 깔아라”… 민관 ‘한국형 스타링크’ 시동

-

4

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

8

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

9

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃던 슈카, 이제는…

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

6

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

7

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

10

“불법주차 스티커 떼라며 고래고래”…외제차 차주 ‘경비원 갑질’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/이새샘]치솟는 서울 아파트 전월세… 주택 공급 속도전 필요하다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133253690.1.thumb.png)

댓글 0