공유하기

[인문사회]대한제국의 흔적을 지우려 일제는 덕수궁을 짓밟았다

- 동아일보

글자크기 설정

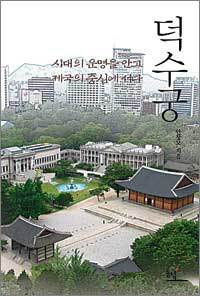

◇덕수궁/안창모 지음/268쪽·1만5000원·동녘

덕수궁(德壽宮)의 본래 이름은 경운궁(慶運宮)이었다. 임진왜란 뒤 잿더미만 남은 한양으로 돌아온 선조가 지친 몸을 의탁했던 월산대군의 옛 사저. 이곳에서 즉위한 광해군이 궁을 넓히고 ‘나라의 운을 기리는’ 이름을 붙였다. 그로부터 296년 뒤, 네덜란드 헤이그 특사 파견을 빌미로 일제의 강압에 의해 왕위를 잃은 고종황제가 이곳에 혼자 남겨지면서 ‘장수를 기원하는’ 지금의 이름으로 바뀌었다. 조선의 첫 왕 태조가 정종에게 양위한 뒤 개성으로 가서 머물렀던 궁의 이름도 덕수궁이었다.

한반도 역사의 기록에서 대한제국의 위상은 애매모호하다. 1902년 9월 13일 완공됐다가 1904년 4월 14일 화재로 사라진 덕수궁 정전 ‘중화전’의 역사는 짤막했던 제국의 기억을 얄궂게 상징한다.

덕수궁 석조전은 일제가 세운 경복궁과 창경궁의 서양식 건물과 달리 대한제국이 주도해 만들어졌다. 1893년 발의돼 설계에만 2년을 들였다. 서구식 근대국가로 변신하겠다는 의지를 드러낼 건축물로 계획된 것이다. 하지만 1900년 시작한 석조전 공사는 고종이 물러난 뒤인 1910년에야 마무리됐다. 야심 차게 마련한 이 신식 건물은 국빈을 대접하는 만찬장으로 쓸 수밖에 없었다. 고종이 승하한 뒤 덕수궁을 공원으로 개방한 일제는 석조전을 미술관으로 다시 꾸몄다. 한반도에 근대 제국의 태동이 있었다는 기억을 사람들의 머릿속에서 지우려 한 것이다.

덕수궁은 경복궁을 향해 뻗은 육조거리를 한참 거슬러 내려와 서쪽으로 비껴 앉은 자리에 있다. 지은이는 “백성 위에 군림하지 않고 백성의 삶 한가운데 자리 잡으려 했던 궁궐”이라며 “경복궁과 육조거리가 조선의 상징적 장소였다면 덕수궁과 대한문 앞 광장은 근대 한국의 근본 공간”이라고 해석했다.

손택균 기자 sohn@donga.com

인문사회 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

횡설수설

구독

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

4

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

5

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

이효리 부부 “구아나가 떠났습니다”…15년 반려견과 작별

-

8

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

9

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

10

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

1

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

9

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

10

[단독]용산 근무 보수청년단체 회장 “대북 무인기 내가 날렸다”

트렌드뉴스

-

1

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

2

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

3

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

4

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

5

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

6

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

7

이효리 부부 “구아나가 떠났습니다”…15년 반려견과 작별

-

8

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

9

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

10

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

1

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

2

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

[단독]李대통령 中 향한 날…北 23차례 항공기 GPS 교란했다

-

9

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

10

[단독]용산 근무 보수청년단체 회장 “대북 무인기 내가 날렸다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![“덜렁거려야 정상” 줄자 끝 철판 흔들림, 불량 아니었다 [알쓸톡]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133165461.3.thumb.png)

댓글 0