공유하기

[미술 &소통]과천 국립현대미술관 ‘멀티플 다이얼로그 ∞’전

-

입력 2009년 2월 10일 02시 59분

글자크기 설정

《탑의 높이가 18m, 능선의 길이는 200m. 탑을 둘러싼 오르막길을 올라가면 새소리에 풍경소리, 물소리와 독경소리도 들린다.

길목마다 마주치는 변화무쌍한 삼라만상.

실컷 해찰하며 걸어가도 금세 정상이다.

거대한 탑과 소용돌이치는 능선이 어우러지는 장관이 펼쳐진다.

가슴이 확 트인다. 자연 속 산행이 아니라 미술관에서 산을 오르는 색다른 경험을 했다.》

비디오탑 ‘다다익선’ 둘러싼 나선형 벽화의 ‘황홀한 섞임’

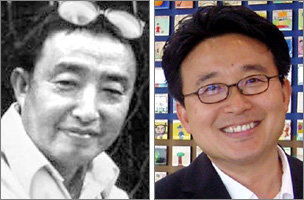

휑하던 원형전시실을 홀로 지켜온 백남준(1932∼2006·왼쪽)의 비디오탑 ‘다다익선’도 새 파트너가 등장하면서 생기를 되찾았다. ‘같은 작품, 같은 공간도 제 짝을 만나면 이렇게 다르게 보일 수 있구나’라는 깨달음을 준다. 생존 작가와 작고한 작가, 작품과 작품, 작품과 관람객이 어우러지고 소통하는 현장. “출품작은 단 두 점이지만 세대와 매체, 심지어 생사의 간격을 넘어 이어지는 두 대가의 인간적 교감과 미학적 대화를 집대성한 전시”(임대근 학예연구사)란 자랑이 허투루 들리지 않는다.

○ 개인전? 2인전!

‘나는 괜찮다. 강익중이 더 좋은 공간을 가지는 것이 정말 중요하다.’

1994년 미국 코네티컷 휘트니 미술관에서 까마득한 후배와 2인전을 준비하던 백남준은 미술관에 이런 팩스를 보냈다. 욕심 없는 천재는 후배 강 씨를 아껴준 예술적 조언자였다.

3주기를 맞은 멘터에게 헌정하는 의미로 이 전시를 마련한 강 씨. 문자와 부처그림, 목각 작업과 달항아리 연작까지 자신의 삶과 기억이 모두 농축된 회고전 성격의 전시에 대해 굳이 ‘공동작업’이라고 표현했다. 그는 “백남준의 산을 오르는 듯, 배우는 마음으로 작품을 설치했다”며 “‘다다익선’이 로켓이라면 내 설치물은 점화대에 불을 긋는 의미가 됐으면 한다”고 덧붙였다.

TV와 비디오가 섞인 백남준의 최첨단 비빔밥과 강 씨의 회화 중심의 비빔밥. 디지털과 아날로그의 미학도 유기적으로 교감한다. 비디오 화면이 명멸하는 ‘다다익선’과 움직임을 알아차리기 힘든 강 씨의 디지털 영상. ‘속도’와 ‘느림’도 충돌이 아니라 조화를 이룬다.

“선생님이 빠른 맥박을 상징한다면 나는 느린 호흡이라 생각한다.”

○ ‘비빔밥은 참여 예술’

대중의 참여를 작품의 기본개념으로 삼은 백남준. 그는 직접 섞어 먹는 점에서 ‘비빔밥은 참여 예술’이라고 규정했다. 강 씨도 이 전시에서 관객과의 적극적 소통을 시도한다. 평생에 걸친 두 작업이 부딪치고 대화하며 에너지를 만들어내는 공간. 그곳에서 ‘현대적 탑돌이 의식’에 참여한 관객은 저마다 상상과 기억을 통해 작가들의 은밀한 대화에 동참할 기회를 얻는 것.

비빔밥의 또 다른 매력은 유연성에 있다. 강 씨는 말했다.

“아무 형식이나 규율 없이 우주와 대화할 수 있는 사람이 칠성당 무당인 것처럼 비빔밥도 만드는 사람의 형편과 계절에 따라 들어가는 재료가 달라진다. 우리 문화의 특성은 바로 백 선생이 말한 비빔밥의 유연성을 뜻한다. 이 전시는 선생님의 작품과 나의 작품이 계속되는 대화를 통해 한국의 자연과 정신을 만나는 경험을 선사할 것이다.”

고미석 기자 mskoh119@donga.com

인간 배아 줄기세포 : 인간 복제 가능한가 >

-

고양이 눈

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

광화문에서

구독

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

4

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

10

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

4

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

10

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]드론사 해체 권고… 책임 철저히 묻되 방공 역량 훼손 없어야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133198381.1.thumb.jpg)

![[횡설수설/신광영]“큰 선물이라고 놀라셨지만 별말씀 없었다”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133198364.1.thumb.jpg)