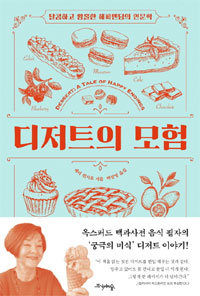

◇디저트의 모험/제리 퀸지오 지음·박설영 옮김/316쪽·1만6800원·프시케의숲

귀한 설탕으로 만든 디저트, 중세 유럽 상류층에 큰 인기

탄생과 확산 과정 등 소개

읽는데 분명 돈이 더 들어간다. 분명 빵빵하게 저녁도 먹었건만. 반갑잖은 군침이 밀려온다. 독서가 마음이 아니라 몸의 양식도 될 줄이야. 담뱃갑 따라 “체중이 불어날 수 있습니다”란 경고 문구라도 표지에 실어야 할 판이다.

하지만 다이어트와 잠시 이별하고 나면 신나는 모험이 황홀경으로 펼쳐진다. 근사한 사진 때문이라면 더 나은 요리책이 훨씬 많다. 우리의 입을 달래주는 갖은 디저트들이 어디서 어떻게 왔는지 배우는 건 기대보다 더 즐겁다.

생각해 보면 당연한 결과 아닌가. 동서고금을 막론하고, 주린 이들은 맛이나 모양을 따질 리 없다. 여유가 되니 폼도 잡는다. 디저트가 화려하게 꽃핀 17, 18세기가 왕정·귀족문화의 절정기였던 건 우연이 아니다. 실제로 당시 디저트는 눈으로 즐기는 ‘과시용’이 많았다. 성이나 영토를 미니어처처럼 만들어 내놓기도 했다. 설탕 등으로 만든 외벽을 부수면 안에서 새들이 날아오르는 디저트도 유행이었다고 한다.

앞서 얘기했지만 ‘디저트의 모험’은 굉장히 즐거운 탐방이다. 세계 곳곳을 돌며 뿌리 내린 디저트를 따라, 미식여행을 다녀온 듯한 만족감이 크다. 특히 디저트의 양대 산맥이라 할 ‘크림’(아이스크림 포함)과 ‘케이크’는 따로 1장씩 할애해 설명했는데, 더욱 허기가 지니 주의하시길. 특권층의 전유물이었던 디저트가 19, 20세기 대중에게 퍼져 나가는 대목은 격변의 역사만큼 흥미진진하다.

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

하이브, 경찰에 민희진 고발…“업무상 배임 혐의”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“벤치에 둔 명품가방…눈앞에서 들고 도주” 범인 이틀 만에 검거

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]신설 법률수석에 김주현 前법무차관 유력 검토

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0