해발 2000m 산동네 짐꾼 하산

30년 등짐 무게 못이겨 허리 굽고 무릎뼈도 내려앉아

그럼에도 ‘신의 뜻이라면 감사’… 지옥같은 삶을 수행으로 승화

한번도 만나본 적 없는 스승

새해에는 꼭 인도로 날아가 조용히 그의 손을 잡아볼것이다

얼굴을 대면하면 우리는 무슨 이야기를 나눌 수 있을까. 어쩌면 기껏해야 그의 비쩍 마른 손을 마주 잡고는 미소만을 짓다 돌아올지도 모르겠다. 나는 그의 언어를 모르고 그 역시 나의 언어를 모를 것이기 때문이다. 스승이라는 말이 가당한가. 그는 나보다 열 살 가까이 아래인 데다 무엇보다도 우리는 한 번도 만난 적이 없는 사이다.

이 무슨 말장난이냐고 할지 모르겠다. 그렇다. 만난 적이 없을뿐더러 우연히 한 텔레비전 프로그램 속에서 그를 본 후, 수십 번 다시보기를 한 게 전부이다. 그러나 나는 그를 내 마음속 스승의 한 사람으로 생각하고 있다. 그와 함께 나란히 오솔길을 걸은 적은 없지만 일상의 소란한 모퉁이나 고요한 사색의 순간에까지 그를 문득 생각하는 순간이 적지 않았기 때문이다. 그림을 그리다가, 화려하게 차려진 식탁에서 배불리 음식을 먹다가, 헉헉대며 산을 오르다가도 그를 문득문득 떠올린다. 분노와 고삐 풀린 욕망에 휘둘릴 때면 고개를 가로젓고 있는 미소 띤 그의 얼굴이 떠오르기도 한다. 이쯤 되면 스승과 제자 사이가 아니고 무엇이겠는가. 얼굴을 마주하고 몇 번을 만났는가 하는 것은 하수들의 셈법인 것이다. 그렇다면 하산은 누구인가.

그들이 먹고 자는 공동숙소 푸슈케에는 침대도 냉장고도 없다. 바닥에 골판지를 깔고 자며 세간이라야 허름한 옷 두어 벌에 고향에서 가지고 온 잡동사니를 넣어두는 가방 하나가 전부이다. 먹는 것 또한 열악하다. 그토록 뼈가 부서지게 일하고 돌아와 카레로 버무린 주먹밥 하나 달랑 먹는다. 그나마 라마단 기간에는 아침부터 오후 늦게까지 음식은커녕 물 한 모금 마시지 않는다.

아침에 눈을 뜨면 그 지옥 같은 일과가 두렵지만 그보다 더 두려운 것은 병이나 사고로 더이상 일을 못하게 되는 것이다. 가장인 그가 일을 못하면 가족은 굶어야 하고 아이들은 학교를 다닐 수 없다. 이 고통스러운 삶을 하산은 수행처럼 받아들인다. 다쳐서 앓고 있는 동료들을 돌보아주며 용기를 불어넣어주기도 한다. 가쁜 숨을 몰아쉬며 엄청나게 무거운 기름통을 지고 오르막을 오르며 그는 말한다.

“나는 이 일이 나에게서 끝났으면 한다. 내 아들은 이처럼 고생하지 않았으면 한다. 하지만 나는 기쁘게 일한다. 이것이 신의 뜻이라면 나는 감사함으로 받겠다.” 그러다가도 극심한 고통에 사로잡히면, 저도 모르게 중얼거린다. “신이시여, 저를 이 짐으로부터 자유롭게 하여주소서”라고. 그는 아주 조금 먹고 마시며 몇 개의 단어로만 말한다. 자신의 고통을 단순화한다. 울음으로도 부족한데 대체로 환한 표정으로 하루를 보낸다.

김병종 화가·서울대 교수

동아광장

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘라임 주범’ 이인광 도피 도운 코스닥상장사 前 대표 구속기소

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

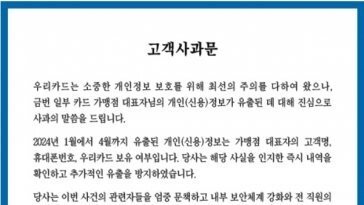

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

서울시학생인권조례 폐지…충남 이어 2번째

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![‘불통’을 벗어나는 출발점[동아광장/이은주]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124642024.2.png)

![[동아광장/송인호]스크린쿼터, 타다, 의대 증원… 변화의 성장통](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/12/124456546.2.png)

![[동아광장/정소연]대페미의 시대](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/11/124442046.2.jpg)

댓글 0