28일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석한 공정거래위원회의 한 간부가 공정위와 관련된 본보 보도를 읽고 있다. 이종승 기자

올해 초 노동부 산하의 B공단은 동아 조선 문화일보에 사업 공고를 냈다. 이를 본 국정홍보처가 노동부 관계자를 질책하자 노동부는 다시 공단 관계자들을 호출했다. 공단의 홍보담당자는 “공고가 게재된 뒤 여기저기서 무척 시달렸다”고 털어놨다.

현 정부 들어 정부가 발주하는 광고나 공고를 싣는 대상에서 비판 언론을 의도적으로 빼는 사례가 급증하고 있다. 정부 측이 편파적인 광고 배정을 통해 눈엣가시 같은 언론에 불이익을 주려는 시도가 늘어난 것이다.

문화관광부 산하 한국관광공사는 3월 7일 정책 공고를 동아 조선 문화일보 등 3개사만 빼고 11개 일간지와 경제지에 실었다. 관광공사 관계자는 “사업부서의 요청대로 했을 뿐 의도적으로 뺀 것은 아니다”라고 밝혔다.

산업자원부 산하 에너지관리공단은 8일 에너지 절약 캠페인 광고를 내면서 동아 조선 중앙 문화일보 등 4개사는 제외했다.

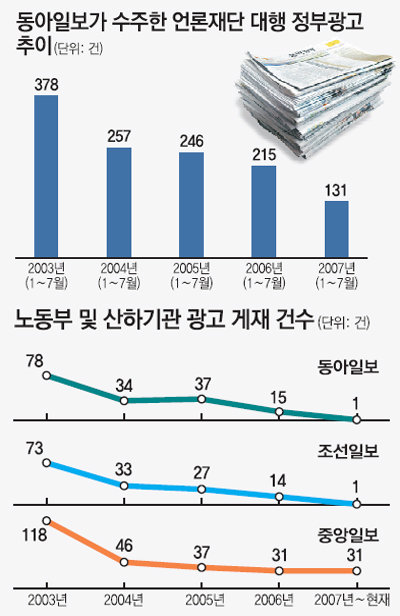

본보 광고국은 “올해의 경우 한국언론재단이 대행하는 정부 광고 중 본보에 게재된 것은 7월까지 131건으로 지난해 같은 기간(215건)에 비해 40%가량 줄었다”며 “그나마 법원과 지방자치단체의 광고가 정부의 간섭 없이 집행돼 이 수준을 유지하는 것”이라고 밝혔다.

노동부의 사례를 보면 비판언론에 대한 광고 급감 추이가 극명하게 드러난다. 노동부와 8개 산하기관의 본보 광고 게재 건수를 보면 2003년 78건에서 2006년엔 15건으로 대폭 줄었으며 올해(7월 현재까지)는 1건에 불과한 실정이다.

조선일보도 2003년 73건에서 지난해 14건, 올해 1건으로 본보와 유사한 추세를 보이고 있다. 중앙일보는 2003년 118건에서 올해 31건으로 줄었다.

반면 발행 부수가 적은 일부 신문의 광고 수주는 크게 늘어나는 현상을 보였다. 한나라당 박형준 의원실이 4월 공개한 ‘2000∼2006년 10대 일간지 정부 광고 수주 현황’을 보면 김대중 정부 후기 3년(2000∼2002년)에 연평균 882건의 광고를 받았던 한겨레신문은 노무현 정부 최근 3년(2004∼2006년)에 연평균 1112건의 광고를 수주했다. 경향신문은 연평균 837건에서 965건으로 늘었다. 같은 기간 동아일보의 경우 연평균 643건에서 601건으로, 조선일보는 612건에서 580건으로 줄었다.

정부 광고의 차별적 집행이 가속화되는 현상에는 정부가 올해부터 각 부처와 106개 산하기관으로 확대 실시한 정보종합관리시스템(E-PR)의 영향 때문으로 분석된다. 이 시스템을 통해 국정홍보처가 ‘사전 협의’를 명목으로 일정 크기 이상의 광고와 게재 매체를 파악할 수 있다. 국정홍보처는 효율적인 광고 집행을 위한 조치일 뿐 사전 통제는 없다고 강조하지만 각 부처의 담당자들은 “자율 집행의 여지가 줄고 홍보처의 눈치를 볼 수밖에 없다”고 말한다.

정보통신부 산하 한 진흥원이 올해 3월 본보와 광고 계약을 했다가 게재 매체를 돌연 바꾼 것이 E-PR 시스템의 ‘잘못된 운용 사례’로 손꼽힌다. 정부 산하 기관의 광고 집행을 한눈에 알 수 있어 통제가 가능하다는 것이다.

한 공사의 간부는 “동아일보에 광고를 하기 위해서는 (국정홍보처와의) 사전 협의에서 통과해야 한다”며 “설사 공고나 광고를 게재하더라도 되도록 안 보이는 곳에 배치해 달라고 부탁하기도 한다”고 말했다. 특히 정부에 비판적인 신문에 광고가 나갔을 경우 “왜 광고를 줬느냐”며 담당자를 ‘시범 케이스’로 질책함으로써 다른 부처에 대한 통제의 효과를 확산시키고 있다는 것이다.

지난해 하반기 문화일보 1면에 단독 광고를 줬던 한 공사의 홍보실장은 상급 기관으로부터 “문화일보에 광고를 할 수밖에 없었던 이유를 대라”며 추궁을 받았다. 한 공사의 홍보담당자는 “마음에 들지 않는 매체에 광고를 하지 않는 것은 아마추어적 발상으로 통하지만 정부투자기업의 대주주이자 인사권자인 정부가 압박을 가해 오니 어쩔 수 없다”고 말했다.

이 같은 광고의 집중적 차별은 국민이 낸 세금을 쓰는 광(공)고의 효율성을 떨어뜨린다는 지적도 일고 있다. 단국대 손태규(언론홍보학) 교수는 “눈치를 봐야 하는 정부 부처의 여건상 광고 효율성을 따져 매체 영향력이 큰 곳에 광고하지는 못한다고 해도 공평하게 광고 집행을 해야 하는 것은 기본”이라며 “특정 언론사에 대한 차별은 권위적 통제적 언론관을 가진 정부의 언론 길들이기”라고 말했다.

정부 부처들의 차별 사례는 광고 집행에서 정부 간섭을 받지 않는 서울시와는 대조적이다. 서울시 천명철 보도기획 팀장은 “서울시는 주무 부서가 게재를 원하는 매체를 우선 고려한다”며 “광고의 효율성을 위해 발행부수가 많은 곳에 비중을 두고 있으나 전체적으로는 매체별로 고르게 광고를 낸다”고 말했다.

서정보 기자 suhchoi@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

尹 국정 지지율 24%… 대통령-한동훈 갈등 지속에 반등 움직임 없어

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

尹 직무 긍정평가 24%… 쇄신 부족-윤한 갈등에 ‘횡보’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정부당국자 “한-일 여권없는 자유왕래 검토”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0